François Ier et l’art des Pays-Bas, Louvre, 29 novembre 2017

C’est une exposition assez discrète, finalement. Pas de vedette impressionniste ou américaine dans les salles. Pourtant, malgré un prix cossu, même la semi-nocturne du 29 novembre voit débarouler une flopée de visiteurs.

Au programme, les liens multiples entre François et Hollande, ha-ha. Comme souvent dans les expositions thématiques, la déclinaison large du thème permet d’associer différentes formes de lien, des peintres hollandais ayant été engagés par le roi ou ayant arpenté le Royaume aux peintres français ayant été influencés, plus ou moins visiblement, par des techniques plus hollandaises qu’italiennes. Le spectre, large, est pourtant parfois débordé. Cela assure aussi une partie du charme de l’exposition pour l’inculte : autant que la qualité impressionnante de l’artisanat, la variété capte d’emblée le regard. Variété de format, du minuscule « Livre d’heures » aux toiles impressionnantes en passant par les médaillons et les vastes retables recto verso. Variété de support, de la toile au bois pour la peinture, de l’huile au dessin, de la couleur au grisé, du vitrail pour la déclinaison picturale aux quelques éléments sculptés (dans la vidéo de présentation, la commissaire regrette à mots comptés le refus du Louvre de prêter au Louvre un magnifique retable sculpté pourtant de retour d’une exposition). Variété de sujets, des humains aux scènes bibliques en passant par les motifs déclinant cette thématique.

Comme souvent, pour des œuvres accusant six siècles au compteur, la présence d’un guide expert serait utile pour en apprécier toute la substance. Mais, brutes de pomme, les nombreuses pièces présentées sont passionnantes même aux yeux d’un ignorant. Valorisées par un éclairage adapté, ce qui ne semble pas si fréquent, les œuvres chantent la science de la couleur et de la lumière donc de l’ombre. Elles fascinent par leur alliance entre l’impressionnant savoir-représenter, par ces étranges perspectives concaténant plans séparés à échelle multiple et effet de profondeur lié au sfumato, ainsi que par l’interpénétration entre souci de réalisme et surgissement du bizarre. La proximité avec les toiles, permet d’apprécier une incompréhensible précision d’exécution ; et l’ampleur de l’exposition donne l’occasion de se plonger, fût-ce presque en surface, dans une piscine de chefs-d’œuvre.

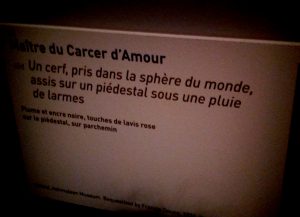

Parmi ces splendeurs, notre chouchou : le tableau incroyablement formalisé de Geoffroy Guérard que, en tant que rganiss qui n’avait pas le droit de suivre la visite de la jolie guide, nous allions admirer chaque samedi de labeur, pendant onze ans et demi, au château d’Écouen, alors qu’il était exposé dans un endroit pourri et hypermal éclairé., sans doute pour le préserver de la lumière et surtout des visiteurs C’était joyeux de revenir lui dire bonjour sous la pyramide de l’un des plus célèbres musées du monde ; et une occasion de plus de conseiller cette exposition en dépit du coût massif (15 € avec accès forcé aux expos permanentes)… et de titres de dessins dignes d’une exposition contemporaine, non ?

- Un titre qu’il déchire 1

- Un titre qu’il déchire 2

Rens. ici. Mais attention, potentiellement, y a toujours un photobomber prêt à surgir quand vous photographiez quelque vitrail.

- « Jésus distribuant des pains » par Engrand et Jean Le Prince (1525). Photo : Josée Novicz.

- Un photombomber. Photo : Josée Novciz.

C’est l’hiver qui frappa notre porteuh (3/3)

L’hiver est aussi un arbre qu’on voit pas bien au travers. En revanche, l’un des meilleurs livres de Bertrand Ferrier est hyper facile à lire, hyper pas cher, et c’est pas des insultes, na, plutôt une incitation à commander cet ouvrage merveilleux disponible en nombre limité avant disparition de la surface de la Terre pour un prix presque drôle. Allons, fripons, je ne vous retiens pas, filez voir comment comman(j’ai pas fini)der votre zamplère ici.

L’hiver est aussi un arbre qu’on voit pas bien au travers. En revanche, l’un des meilleurs livres de Bertrand Ferrier est hyper facile à lire, hyper pas cher, et c’est pas des insultes, na, plutôt une incitation à commander cet ouvrage merveilleux disponible en nombre limité avant disparition de la surface de la Terre pour un prix presque drôle. Allons, fripons, je ne vous retiens pas, filez voir comment comman(j’ai pas fini)der votre zamplère ici.

Je chante, je chante soir et soir (2/2)

… et pour les ceusses qui veulent découvrir un nouveau répertoire, je chante demi-heure ce 16 décembre au Petit théâtre du bonheur, en première partie du grand Jean Dubois, ce qui fait que ceux qui se seront morfondus repartiront avec un sourire d’autant plus dentesque. Je suis fier comme un waker de cette perspective, mais l’être le jour J devant des curieux comme vous, plus mieux serait ça se, assurément. Donc, bon, voilà, ça s’passe là, et c’est entrée libre.

… et pour les ceusses qui veulent découvrir un nouveau répertoire, je chante demi-heure ce 16 décembre au Petit théâtre du bonheur, en première partie du grand Jean Dubois, ce qui fait que ceux qui se seront morfondus repartiront avec un sourire d’autant plus dentesque. Je suis fier comme un waker de cette perspective, mais l’être le jour J devant des curieux comme vous, plus mieux serait ça se, assurément. Donc, bon, voilà, ça s’passe là, et c’est entrée libre.

(Oui, comme, apparemment, je suis pas hypervendeur, le théâtre a caché que je chantais avant la star, mais, inquiétez-vous : je chanterai quand même !)

C’est l’hiver qui frappa notre porteuh (2/3)

L’hiver est un arbre blanc qui fait froid, et pas que dans le dos. Il est temps de se blottir sous un plaid qui plaît même aux plaies, en lisant de pléférence un excellent livre de Bertrand Ferrier, enfin disponible pour un prix presque aussi hilarant qu’une critique musicale sur France Musique. Allez, on y va sur la commande ici, tant qu’il reste quelques exemplaires pour satisfaire son appétit.

L’hiver est un arbre blanc qui fait froid, et pas que dans le dos. Il est temps de se blottir sous un plaid qui plaît même aux plaies, en lisant de pléférence un excellent livre de Bertrand Ferrier, enfin disponible pour un prix presque aussi hilarant qu’une critique musicale sur France Musique. Allez, on y va sur la commande ici, tant qu’il reste quelques exemplaires pour satisfaire son appétit.

Je chante, je chante soir et soir (1/2)

Le dernier concert que j’avais préparé lourdement avec mes chansons et celles de Michel Bühler, ce concert fut annulé in extremis. Salle revendue. Du coup, j’ai écrit un petit album pour moi. Douze chansons complètement différentes de ce que je chantais.

Jann Halexander m’a proposé d’ouvrir son concert avec une chanson de ce nouveau tonneau et une chanson de lui. À sa demande, ça va parler d’amour, donc de crotte de nez, de tissu et de cèdre jusqu’au bout des toits. Vous savoir dans la salle, pour applaudir l’hurluberlu ou moi-même, voire les deux, serait une joie du genre youpi. Billets disponibles ici.

C’est l’hiver qui frappa notre porteuh (1/3)

Il est temps d’allumer un bon feu dans la cheminée de son cœur – snif, c’est tellement mouvant cette écriture, stylistiquement parlant, on croirait entendre un Québécois favorable à la crémation, c’est dire – et de s’y blottir en lisant l’excellent livre, au moins, de Bertrand Ferrier enfin disponible pour un prix suscitant la risée de tous les mercenaires – on y va dans le clic sur ça.

Il est temps d’allumer un bon feu dans la cheminée de son cœur – snif, c’est tellement mouvant cette écriture, stylistiquement parlant, on croirait entendre un Québécois favorable à la crémation, c’est dire – et de s’y blottir en lisant l’excellent livre, au moins, de Bertrand Ferrier enfin disponible pour un prix suscitant la risée de tous les mercenaires – on y va dans le clic sur ça.

Le prix littéraire de l’année est entre 10 et 15 euros

Le storytelling

Quand Nicole Czechowski, alors directrice éditoriale et amie importante, m’avait demandé d’écrire un livre « sur les apparences », j’avais proposé un pitch sur un héros invisible, parce que j’aime bien faire le contraire de ce qu’est-ce qu’on me demande tout en répondant quand même à la commande. Et, comme le roman raconte 24 h dans la vie d’un invisible, ce sera un roman à la deuxième personne : vu qu’il ne peut plus être un « je » (son identité a disparu) ni un « il » (on le voit plus), on va lui dire « tu » pour essayer de voir où il en est à mesure que l’on raconte sa vie. La directrice-amie avait adooooré l’idée, moi aussi. L’Éducation nationale, moins. Du coup, quelques années plus tard, je peux proposer, direct de l’auteur au lecteur, les derniers livres échappés du pilon en cours.

Le pitch

Louis a tout pour être heureux : une mère adepte des médecines douces, un singe en peluche champion du monde de blagues nulles, une guitare dont il joue très mal et un solide répertoire de gros mots. Las, sa vie bascule le jour où il devient invisible. Attention ! il n’est pas mort : il a juste disparu des écrans radar.

La Nuit comme en plein jour raconte la folle journée de sa disparition, où chacun va essayer de sauver Louis, à commencer par lui-même, sa mère et un psychologue qui pique les oreilles comme une chanson de Benjamin Biolay. Mais, Tom, son meilleur ami, a un autre projet en tête pour profiter des circonstances…

Les caractéristiques techniques

Édition originale : Belin.

Nombre de pages : 192.

Prix, port compris, en France métropolitaine : au choix, entre 10 et 15 €.

Chèque à adresser à : Bertrand Ferrier | 86, rue La Condamine | 75017 Paris.

Préciser si vous souhaitez des graffitis de l’auteur ou surtout pas (franchement, dans les deux cas, je vous comprends).

Le produit est envoyé neuf mais tel que fourni par le distributeur. Selon les exemplaires, certaines pages peuvent donc être cornées parce que l’imprimeur s’est un peu cagué dessus.

En attendant Jennifer Young and Peter Bannister…

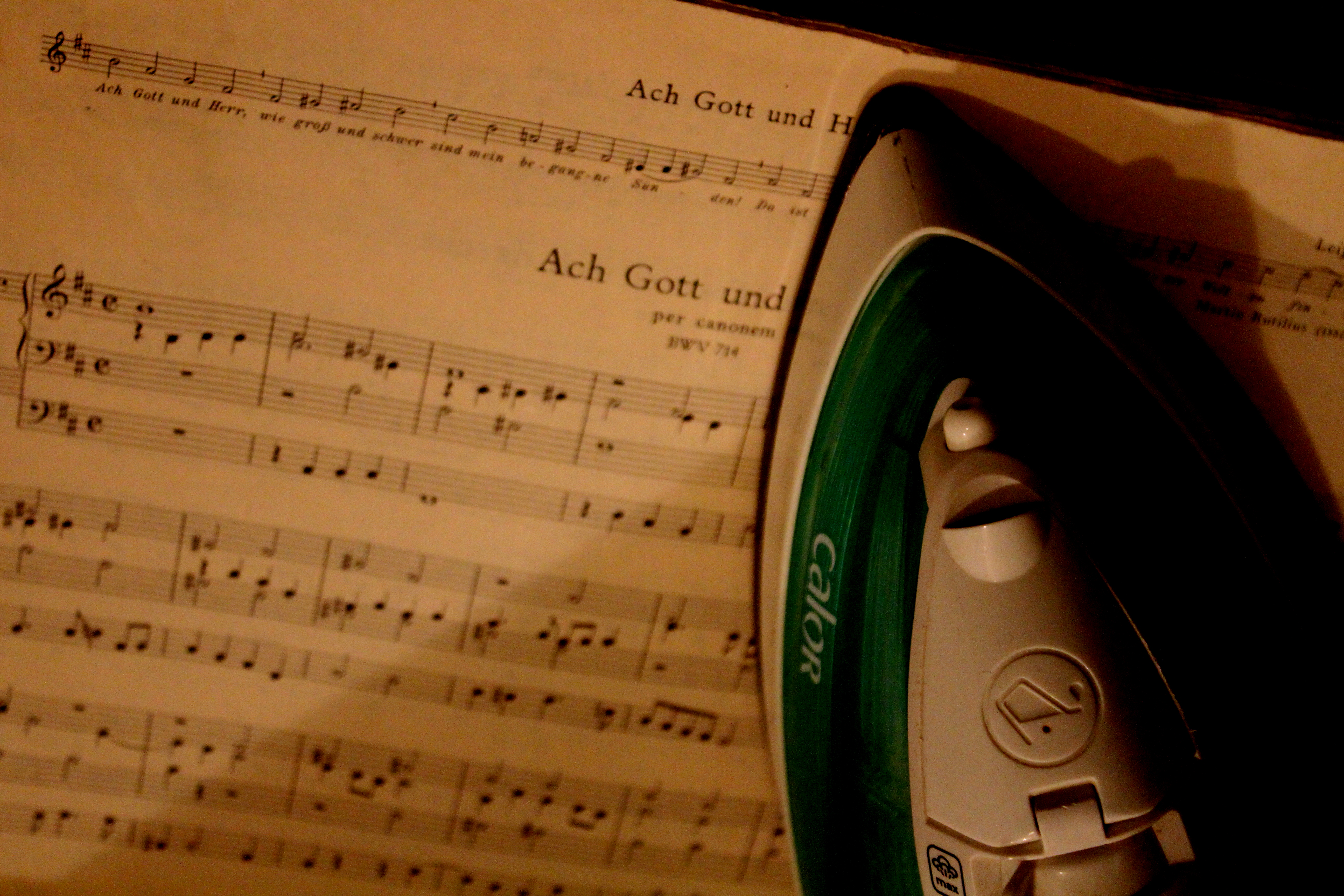

… Vincent Crosnier nous a offert un récital magistral, ce 25 novembre.

Ça nous gêne presque de le stipuler, puisque l’olibrius est à la fois un donneur d’ordres et, sinon, un ami, du moins un mec capable d’accepter l’inacceptable : remplacer un collègue retenu en Estonie pour une tournée impressionnante. Et cependant, dans la mesure où on fait ce que l’on veut sur ce site, quand même, et où ce qui suit est fort justifié, na, comment ne pas s’étonner, en dépit d’un programme technique et puissant, alors que le zozo prépare aussi un programme de Falla (!), comment ne pas s’étonner, donc, devant son sens de la construction du programme, entre pièces contemporaines, baroques, romantiques et modernes ; sa virtuosité engagée et son respect de la respiration musicale ; sans parler, ou si peu, de sa modestie devant le texte musical et sa science de l’interprétation donc de la registration… en dépit des jeux d’anches qui, l’organisateur doit l’avouer, sonnent faux quand certaines notes ne sont pas muettes – soit dit pour les connaisseurs, le 5C# hautbois qui se résume à 5C# flûte, c’est pas l’interprète, c’est l’orgue qui n’a pas aimé les mois de restauration de verrière autour de lui, avec poussières sans protection et air libre, on peut pas le lui reprocher, hélas.

Bref, un concert ébouriffant et néanmoins très beau, qui a permis de réunir, après un p’tit retard inhabituel dû à des facéties techniques et à une pression pas tout à fait positive de certaines Zotoritélocales, des curieux et de fins connaisseurs de l’orgue, dont un ancien titulaire du Monstre. Merci aux présents pour, eh bien, leur présence, en dépit de la concurrence frontale de la Philharmonie – cette salle dont les programmateurs feignent de découvrir que chaque concert d’orgue, certes donné par des hyperstars du genre, est archicomplet à chaque date mégarare -, et à chacun : rendez-vous le 9 décembre !

De la maison des morts, Opéra Bastille, 24 novembre 2017

Tout se passe « dans un camp de prisonniers sibérien, en hiver, au petit matin ». Tandis que les hôtes se houspillent, on annonce l’arrivée d’un noble, Goriantchikov, qui part illico se faire fouetter. Chkouratov profite de l’accalmie pour raconter sa vie d’avant. Puis Louka se vante d’avoir tué un maton. L’acte I finit par le retour de Goriantchikov, qui a dégusté (30’). Un an plus tard, Goriantchikov s’est lié à Aliéïa, le gamin de la bande. Le pope bénit vite fait tout le monde, puis Chkouratov raconte qu’il a tué un Allemand prétentieux que sa Louisa avait dû épouser. Comme c’est la fête, il y a deux spectacles où, à force de jouer des femmes dans une mise en scène de Patrice Chéreau, les hommes se baisent et ça finit en partouse sous les applauses des prisonniers. Tandis qu’un captif profite des services d’une pute bien qu’elle ait maigri (ça, c’est pour montrer que je fais pas que recopier des résumés, j’ajoute des anecdotes qui sont pas dedans, malin), un de ses pairs défonce Aliéïa, jaloux de le voir boire du thé, ben oui, et c’est la fin de l’acte II (30’). L’acte III se passe à l’infirmerie où Goriantchikov rassérène Aliéïa. Chapkine se plaint d’un commissaire qui manqua de lui arracher une oreille. Longuement, Thitchkov narre qu’il a tué sa femme, sur fond d’alcool, parce qu’elle était vierge et qu’elle aimait celui qui annonçait partout que, grâce à ses services, elle ne l’était plus. Sur ces entrefaites, le commandant arrive et libère Goriantchikov car celui-ci a rêvé de sa mère, laquelle a dû bien prier pour lui, car le voilà libre comme un aigle, le tsar des cieux (40’).

La rengaine

Ceux qui nous font la grâce de feuilleter nos notules savent ce qui les attend. Oui, nous nous répétons, mais ce n’est pas que notre faute. Encore une fois, on est choqué par le tintamarre offert par l’orchestre lors de l’installation des spectateurs (personne leur a dit que deux mille gogos étaient dans la salle ?). Et, encore une fois, on est scandalisés que l’Opéra Bastille se prétende « national » et touche tant de dizaines de millions d’euros de l’État français puisque, sur scène, quasi aucun artiste n’est français, hormis Olivier Dumait… « une voix en coulisse ». Et, encore une fois, on pourrait dire : pour un opéra de Leoš Janáček, c’est logique de pas embaucher français, faut employer des Tchèques. Sauf que le premier nommé est Williard White, d’origine Jamaïco-Américaine, et le second nommé est Eric Stoklossa, né à Dresde. Les autres : Štefan Margita, Peter Straka, Vladimír Chmelo, Jiří Sulženko, Graham Clark, Ladislav Erg, Ján Galla, Tomáš Krejčiřík, Martin Bárta, Vadim Artamonov, Susannah Haberfeld, Aleš Jenis, Marian Pavlovič, Peter Hoare, Peter Mattei himself et Andreas Conrad. Quant aux acteurs, ils s’appellent Roberto Adriani, Stefano Anonni, Paolo Bufalino, Jeff Burchfield, Alessio Calciolari, Fabrizio Cantaro, Antonio Caporilli, Daniele Gaggianesi, Pietro Gandini, Enzo Giraldo, Michael Melkovic, Pierpaolo Nizzola, Lorenzo Piccolo, Peter Richards, Jason Sofge et Erwin Thomas. Il est dégueulasse que l’argent de l’État français, versé en masse sur cette institution prestigieuse, ne permette en (presque) aucun cas aux artistes autochtones de s’exprimer, non pour des questions de compétence mais, assurément, pour d’autres raisons qui sentent, par exemple, l’optimisation fiscale à plein nez.

Ján Galla (Tchekounov), Erik Stoklossa (Aliéä), Vladimir Chemlo (Le petit prisonnier), Ladislav Elgr (Chkouratov), Graham Clark (Le vieux prisonnier), Peter Mattei (Tchitchkov) et un bout de Susannah Haberfeld (une prostituée)

La représentation

Pour marchandiser ce produit, l’Opéra le vend comme un « hommage à Patrice Chéreau ». Il s’agit donc de la « résurrection », en coproduction mondiale, d’une pseudo-mise en scène du défunt, accomplie par deux « revival directors », Peter McClintock et Vincent Huguet, ainsi qu’un « collaborateur artistique », Thierry Thieû Niang. Les costumes – des hardes et des boxers blancs – de Caroline de Vivaise surjouent la grisaille, ce qui est d’autant plus lourdaud que, une fois de plus, les lumières, réglées par Bertrand Couderc, sous-exposent sciemment les chanteurs, en rajoutant dans l’indiscernable… sauf à la fin du III, où les éclairages précis et, enfin, lumineux, permettent au clampin perché dans les étages de distinguer un peu les personnages. Le décor de Richard Peduzzi est unique et vaguement modulable, pourquoi se faire chier ? Au programme, des blocs de béton ou assimilés, agrémentés de lits pour figurer sans distinction l’infirmerie et le dortoir, et de praticables surannés pour montrer que l’on a affaire à une représentation (comme si une représentation au goulag, ça se passait dans un théâtre). Or, cet opéra est une œuvre sur l’enfermement infini au sens de : autocratique. Donc sur l’enfermement. Donc sur le bouclage.

Bouclage d’une narration éclatée, à base de récits parfois trop longs afin de mimer, par la dilatation excessive de la scène et du verbe, que rien d’autre à faire, sinon durer.

Bouclage, aussi, des trois types d’événements incarnés ici : en live au pénitentier, en imagination dans les représentations, et en analepse dans les récits des prisonniers.

Sans bouclage, cela ressemble à une accumulation de scènes sans sens. Pour dépasser cette insignifiance, le décor du second tableau de l’acte troisième doit être, conformément au livret, le même qu’à l’acte I. Est ainsi manifesté, physiquement, scéniquement, que, même si certains en sortent, la boucle reste bouclée. Le véritable enfermement est celui de l’homme dans sa soumission à des forces qui le dépassent – et c’est pourquoi l’aigle, fier même blessé et vainqueur in fine, en reprenant son vol, en s’échappant du décor (théoriquement), est tsar.

On le comprend, si le décor n’a quasi pas bougé, la logique de bouclage de l’œuvre se dissipe. De fait, dans cette pseudo-mise en scène, l’histoire est stupidement incompréhensible pour quiconque n’a pas le synopsis bien en tête. Ça n’enlève rien à la beauté et aux miroitements de la musique ; mais c’est quand même aussi fâcheux que raté.

Le résultat musical

De la maison des morts est une histoire d’hommes, même si, contrairement à ce que stipule le chef dans sa vidéo de présentation, il s’y glisse une femme – une prostituée, donc. Subsumant ce choix a priori monochrome, quoi qu’il y ait un monde entre un ténor 1 et une basse 2, et dépassant l’attente mélodique de moult mélomanes dont je suis, l’œuvre se révèle magnifique, riche, variée, exigeant beaucoup des interprètes (rythmiquement mais aussi vocalement – ainsi du final haut perché !) mais qui rayonne quand elle est traitée avec l’énergie et la précision d’un grand musicien. Alors, le lugubre devient soyeux, presque attirant ; et le désespoir est traversé de cet insensé instinct de survie qui macule l’âme humaine en dépit de sa petitesse, de sa faiblesse et de son penchant pour la picole qui déforme sans effacer. Esa-Pekka Salonen énergise l’orchestre, des percussions aux cordes, des cuivres grondants aux bois plaintifs (jolie clarinette solo). Cette dynamique quasi constante a deux avantages : elle donne sens aux moments ensuqués dans l’attente et la vanité ; et elle emporte, dans un mouvement de vie-malgré-tout, ce qui aurait pu n’être qu’une succession de numéros de solistes, alternant avec le chœur et l’orchestre.

Une fois de plus, cet ensemble ca. 100 % mâle (mais que fait la police ?) est le grand héros de la soirée. La partition exige beaucoup des chanteurs ; et cependant, on les sent sans cesse investis et précis, qu’ils soient sur scène ou hors champ. Les solistes, eux, ne déméritent pas. Certes, derrière les voix ad hoc, on croit percevoir quelque vibrato un peu lâche chez certains (Williard White ou Jiří Sulženko, par exemple), et l’on aimerait, par goût personnel, un Eric Stoklossa plus affirmé. Néanmoins, l’ensemble est de haute tenue, et le soliste le plus en vue est bien le Peter Mattei attendu, dont le long quasi-solo final ne souffre pas contestation, malgré une direction d’acteurs aux abonnés absents.

Le bilan

En dépit d’une mise en scène creuse et paresseuse, donc confuse (projeter le texte en français sur le décor ne suffit pas à pallier l’absence d’intelligibilité créée par les post-Chéreau’s boys), l’œuvre reste captivante, façon bref opéra russe sous hallucinogène, grâce à un chef et des interprètes, solistes ou collectifs, au niveau d’ambition nécessaire pour la laisser sonner.

Pratique : spectacle donné jusqu’au 2 décembre. Rens. ici.