La révision de l’orgue enfin splikée

Pour entretenir un orgue, c’est simple.

Pour entretenir un orgue, c’est simple.

T’as un mec (quasi jamais une fille, hélas) qui est sur une échelle et qui trifouille des trucs avec un tournevis en lâchant « merde » de temps en temps – on le reconnaît facilement, il a un pantalon crade parce que, la veille, il a rampé dans un orgue, entre crasse et cadavres de pigeon. T’as un expert qui est au sol (en général, c’est le patron) et qui donne des instructions – de temps en temps, il dit « non » puis « ah peut-être, si, t’as raison ». Et t’as un glandu, un peu en retrait, qui fait des photos ainsi que des remarques que personne écoute, heureusement, même pas lui. C’est souvent le titulaire – on le situe parce que, quand il en a marre ou qu’il a froid, il lâche un truc genre : « Bon, ben je vous laisse travailler, je veux pas déranger », et les autres montent aussitôt dans l’orgue pour boire des coups et fumer des clopes tout en faisant par moments « JBIIIIM » et « POUËËËËT » pour montrer qu’ils bossent.

Voilà, y a-t-il des questions ? Mais méfiez-vous, méfiez-vous de ce que vous allez baver. Je vous écoute.

Je prends la première partie du Gouvernail

Quand t’es pas Johnny, l’avantage, c’est que t’es pas encore mort. Et l’autre, c’est que tu es parfois invité à survivre artistiquement en faisant la première partie d’artistes qui t’accordent leur confiance alors qu’ils savent que t’es pas hyperbankable. Ce qui est fort flippant parce que t’as plus qu’à être bon. J’en accepte l’augure (aime bien cette expression même si pas sûr de quoi qu’elle signifie) et donne rendez-vous métro Ourcq aux curieux de chansons indépendantes, pour découvrir Jann Halexander à qui j’ouvrirai la voie avec deux chansons en version piano-voix :

- « Sur un malentendu » (B. Ferrier, création), et

- « Un cèdre sur ton toit » (J. Halexander, reprise).

En attendant Laure Striolo…

Peter Bannister et Jennifer Young live at Saint-André de l’Europe (Paris 8). Photo : Bertrand Ferrier.

… quel magnifique récital de l’Avent offert par Jennifer Young, soprano so American (du genre à convaincre une assemblée qu’elle peut chanter et en anglais et en français alors que les gens sont juste venus l’applaudir), et Peter Bannister, virtuose so british (si, le genre qui joue des trucs impossibles tout en te remerciant de lui tourner une page de temps en temps et de l’autoriser à venir souiller ton orgue de ses doigts si gourds) !

Entre les deux chants « populaires » animés par celle qui est aussi une chantre très recherchée, la soprano a démontré la tenue de son souffle, la sûreté de ses aigus, la chaleur réchauffante de sa voix et son souci de la juste prononciation en français, anglais, allemand et latin. Peter Bannister, encore souffrant d’une méchante grippe familiale, est prodigieux d’aisance et de respiration tant dans l’accompagnement féroce des pièces de Vierne et de Wolf by Reger que dans ses soli, avec cette classe géniale qui fait que, quand t’as démontré que tu sais jouer en étant derrière la chanteuse, t’as pas besoin de prendre que des pièces d’esbroufe : l’Angélus! de Liszt, en écho au titre des Vierne, précède l’impressionnant prélude de choral Nun komm der Heiden Heiland version Bach, imparable double test d’indépendance des trois voix, d’une part, et, d’autre part, de capacité à faire de la musique autour d’un tube.

Le tout était valorisé par les images de la vidéaste officielle du festival, qui a aussi permis la retransmission en collaborant au montage de l’écran (reformation du cadre, installation hyper physique de la toile, hissage de l’écran, sécurisation de l’installation, supervision des préparatifs techniques de prise de vue et de projection)… puis au démontage-pliage, hyper compliqué sa mère, en compagnie d’une spectatrice que rigoureusement ma mère m’a interdit de nommer ici. Grand fut donc ce concert, en présence du fétiche que Jennifer Young tint à poser sur l’orgue.

Johann Sebastian Bach a assisté à Komm, Bach!² grâce à Jennifer Young. Photo : Bertrand Ferrier, d’après une vidéo de Rozenn Douerin.

Merci aux spectateurs qui, malgré la fatigue, le froid, feu Johnny, la concurrence, la difficulté de communiquer sur ce projet notamment dans la paroisse qui l’accueille et pour laquelle il est censé être organisé, sont venus aussi nombreux et enthousiastes qu’ils purent, et ce verbe n’est pas une insulte. Maintenant, on attend une soprano de choc pour un concert d’avant-Noël où, malgré l’hostilité de certains, on serait heureux de faire profiter tous les curieux, enfants et adultes compris, des mystères de l’orgue et de la joie du répertoire traditionnel de Noël. Tentés ? Allez, voici l’affiche officielle de la prochaine date du festival Komm, Bach!². Hésitez donc pas, notez-la si l’envie vous taraude, et répandez la bonne nouvelle !

Les Discours, 7 décembre 2017, Église évangélique allemande (Paris 9)

Un beau concert, un programme ambitieux, un ensemble plutôt cohérent… et néanmoins, admettons-le, Denis Comtet sera le personnage central de ce post. Couteau suisse DeLuxe de la musique, il est virtuose du piano et de l’orgue, chef de chœur et d’orchestre admiré dans toute l’Europe, et en sus artiste généreux – si, c’est l’un des premiers à avoir accepté de donner un concert magistral à Saint-André de l’Europe en dépit d’un cachet rigolo (quand c’est pas toi qui le touches).

Oui, pas de cachet, ça va.

Donc, quand ce musicien formidable et ce chef fascinant ses ouailles – à l’époque où il suppléait sporadiquement Lolo, force chanteurs d’Accentus nous confiaient leur joie d’être dirigés par lui plutôt que par leur grande cheftaine adorée – décident de se poser à Paris pour diriger un concert de l’ensemble vocal Les Discours qu’il coache, nous y courûmes – qui plus est pour un concert a capella, un genre dont nous sommes friand, et pour un projet qui fait un effort de problématisation : il s’agira ici de « Nuits d’hiver », dans un sens large incluant tranquillité, Scandinavie, « quiétude jubilatoire » et ésotérisme.

D’emblée, toutefois, reconnaissons un défaut patent au discours des Discours : la langue de bois. Pâteuse, même, la langue. Disons donc langue pâte de bois, vue la bio du combo : « À l’origine des Discours, un noyau de chanteurs issus d’un même parcours musical et animés par le désir de chanter un répertoire intimiste. » C’est sans doute beau comme du Macron si on pense que cet infâme banquier produit du beau ; sinon, ça sonne comme une insulte aux êtres sensés, capables de se rendre compte que cette phrase n’apporte, juste, aucune information tout en prétendant le contraire.

Certes, la présente notule aspire à rendre compte d’un concert, pas d’une piètre tentative de noyer un poisson qui n’en demandait pas tant. Mais c’est aussi l’occasion de rappeler aux rédacteurs de programme que pourquoi cacher ? Les codes sont connus, surtout en musique ! Ne dis rien si t’oses pas, embellis si tu t’amuses, assume si tu penses qu’un prix de CNSM ne fait pas tout, mais jouer au pipeauteur, franchement, c’est médiocre. Un détail, oui, mais un détail qui ne rend pas justice du travail musical accompli.

Au programme, ce soir-là, le grand écart cher à cet ensemble : Renaissance et musique du vingtième siècle. Articulé en deux mi-temps, à la fois bref et riche, le concert, passionnant contrairement à ce que pourrait laisser supputer le préambule de cet articulet, propose d’abord une alternance entre Roland de Lassus et modernité bien tempérée – en l’espèce, « O sacrum convivum » d’Olivier Messiaen et les « Quatre motets pour le temps de Noël » de Francis Poulenc. D’emblée, malgré des attaques liminaires parfois perfectibles, on est frappé par l’équilibre des voix, en dépit de la modularité de l’ensemble (si nous avons bien compté, sept voix féminines, sept voix mâles, même si quinze chanteurs sont crédités et tous ne sont pas toujours sollicités). Seule nous chagrine une soprano 1, dont la propension à se mettre en avant même dans les ensembles paraît tout à fait excessive et inappropriée.

La seconde partie du programme explique en partie notre regret. La dame est la soliste du troisième Rechant d’Olivier Messiaen, qui succède à une troisième pièce de Roland de Lassus et une première de Jan Pieterszoon Sweelinck. Bien qu’elle apparaisse comme formatrice en technique vocale à la prestigieuse antenne de la Maîtrise vocale de Radio-France de Bondy, l’acidité de son timbre, ses difficultés de justesse et l’incapacité apparente de l’artiste à se fondre dans un groupe nous déçoivent. Ce nonobstant, cela ne doit en rien celer notre plaisir à ouïr deux types de musique que nous aimons fort, et qui se retrouvent ici, sous le regard et l’ouïe de Vincent Rigot, grantorganissépianiss planqué à la tribune, particulièrement valorisées par l’exigence et la précision de la direction comtétique… et l’engagement de l’ensemble Les Discours. Pas suffisant, soit, pour convaincre que, même gentiment spatialisé, le remix banal de Praetorius par Jan Sandström, façon « Immortal Bach » de Knut Nystedt comme nous le notions tantôt, relève de la grande composition. Mais assez pour mériter les applaudissements, partant l’exigence de bis, qui saluent le travail d’un ensemble sciemment mystérieux, où l’auditeur peut préférer la discrétion efficace des voix graves et la modestie de certaines voix aiguës aux excès disgracieux, as far as we’re concerned, d’Anne-Laure Hulin.

Notons pour finir que, lors de ce concert à entrée libre, l’association a la bonne idée d’offrir aux spectateurs un programme abondant, incluant contextualisation, texte et traduction. Cette aide au concert, fût-elle entachée de stéréotypes inutiles (« Francis Poulenc grandit dans une famille aisée, ce qui lui permet d’avoir une éducation musicale »), est très appréciable en cela qu’elle témoigne d’une volonté de permettre à chacun de participer pleinement tant de la musique que de sa substance. Bien ouèj, et même yo.

Johnnyfer Young et Peter Bannister sont en approche !

Quand non contente de venir chanter avec son complice préféré, une artiste t’offre des chocolats et te dit merci. Yo.

Parce que si t’étais un charpentier, tu serais fier que la maison de ton fils accueille un show accompagné d’un programme tellement détaillé qu’il faudra s’échauffer pour le tenir.

Parce que, en ce temps de presque-Noël, oh, Marie, il suffit d’une étincelle pour allumer le feu, donc avoir l’envie d’avoir envie de kiffer la vaillebe ailleurs que devant une pub, par exemple dans une belle église à peu près chauffée.

Parce que plutôt vivre pour le meilleur qu’oublier de vivre, donc venir applaudir ceux qui importent les esprits californien et anglais en France avec le talent des virtuoses classiques.

Parce que, oui, j’ai un problème, mais je crois bien que je l’aime, cette incertitude, et j’ai peut-être une solution qui fera que, comme espéré, il y aura un écran géant et sa vidéaste attitrée. Dans tous les cas, promis, si vous venez, vous verrez la belle Johnnyfer de tout près, histoire que vous ayez envie de retenir la nuit.

Parce que l’aura, c’est mignon ; mais c’est pas mal non plus, un concert passionnant pour une entrée libre, un droit absolu de sortir sans payer (même si c’est pas sympa pour les rtiss), la création mondiale d’une composition en présence de son auteur, et la possibilité de participer de vive voix à ce moment de frissons.

Laissons les fans du Pharaon, le seul banquier capable de décréter avec suc(c)ès un « hommage populaire », lui obéir et jouer ses ordres par cœur (ou biker, je sais plus) ; quant à nous, les paresseux qui foutons le bordel, retrouvons-nous ce soir en l’église Saint-André de l’Europe pour le concert « Orgue et soprano » de Jennifer Young et Peter Bannister, puisque toute la musique que l’on aime, elle vient de là, elle vient du feeling, du talent, du travail, de la vibe, de l’incroyable muté en beauté comme un chat. Ce serait chouette de vous compter parmi nous, ne serait-ce que pour rappeler que passer 90′ dans une église avec de la musique si variée et si décollante qu’elle te fait oublier ton nom, c’est ça, la rock’n’roll attitude. La vraie. L’autre, elle t’oublie.

Allez, zazou, tourne le temps à l’orage, et le loup sortira de sa cage.

Je te promets.

- KB2 – Concert 06 – 01

- KB2 – Concert 06 – 02

- KB2 – Concert 06 – 03

- KB2 – Concert 06 – 04

- KB2 – Concert 06 – 05

- KB2 – Concert 06 – 06

- KB2 – Concert 06 – 07

- KB2 – Concert 06 – 08

Oxana Shevchenko, Institut Goethe, 5 décembre 2017

Un peu d’anatomie, pour planter le personnage : elle est plutôt jolie comme un cœur (de l’Est), elle est enceinte jusqu’aux yeux (sept mois, donc pas d’avion : la miss est arrivée la veille après avoir voyagé en train depuis Moscou) et elle ne joue pas tout à fait comme un pied. Pour le deuxième concert de la « saison Blüthner », organisée par le Goethe-Institut de Paris et la fondation Blüthner-Reinhold, Oxana Shevchenko, lauréate de nombreux concours de pianos depuis le concours international d’Écosse en 2010 jusqu’au concours international d’Ortebello cette année.

Son programme s’ouvre sur la dix-huitième sonate, en Eb, de Ludwig van Beethoven (23′) qui, malgré son numéro pas très sexy, est l’une des plus célèbres voire des plus plaisantes en dépit de son nom faisant référence à un loisir réservé aux décérébrés, j’ai nommé la chasse, sans « i » mais pas loin. L’allegro liminaire ravira les amateurs de musique puisque, d’emblée, l’interprète marque son territoire en réussissant à faire sonner de manière différenciée les différentes strates d’un même plan. En clair : ni l’accompagnement, ni la mélodie et son soutien ne sont balancés d’un bloc mais s’éclairent d’intensités différentes. Quelques doigts accrochent, comme ce sera aussi le cas çà et là au cours du récital ? C’est vrai et c’est presque joyeux, car, d’une part, à cette dose, on s’en tampiponne, et, d’autre part, cela montre bien que nous n’assistons pas à l’énième concert d’une mitraillette à notes. Pour autant, la vivacité des saucisses est au rendez-vous, et on apprécie d’autant plus la capacité des pognes à gérer le discours et à l’extraire de l’ennui dans lequel reprises et formules convenues pourraient, à terme, l’ensuquer. La grâce du menuet et l’énergie du « presto con fuoco » final achèvent de laisser entrevoir le talent singulier de cette néo-trentenaire.

Et ce n’est rien encore : on ne va pas tarder à la découvrir plus à l’aise dans les trois « arrangements » de lieder schubertiens siglés Franz Liszt (13′). « Auf dem Wasser zu singen », dont la musique miroitante et fataliste (en gros, le lied original dit : je vais disparaître tranquillou comme le temps s’efface), « à chanter sur l’eau », est ici glissé avec un équilibre perlé d’une gouleyante élégance. « Die Forelle », le tube des poissonneries, raconte, lui, la connerie des pêcheurs amateurs – après la chasse, faut égaliser : y a, nous dit le texte de base, une truite qui frétille dans une eau qui brille, et boum, un salaud l’attrape, comme ça, pour son kif perso, et quand t’y réfléchis un peu, même si la truite est pas ton animal fétiche, c’est triste – surtout quand tu trancontes (du verbe je me tranconte, il ou elle se tranconte, que je me trancontasse) que, bientôt, ce sera toi, la truite. Devant une partition hérissée de difficultés, de surcroît en Db, ce qui n’est jamais sympa, l’artiste a du mal à masquer que, en vrai, elle a trois bras, obligatoires pour faire toujours chanter la mélodie illustre tout en bariolant à la Liszt autour. Le résultat est moins impressionnant que parfaitement balancé, ce qui, pour le coup, est impressionnant. La trilogie des deux Franz s’achève sur « Erlkoenig », le lied qui raconte comment le roi des aulnes – pas celui de Michel Tournier, merci – prit la vie d’un enfant qui chevauchait dans les bras de son père. Je synthétise, soit – on voit l’idée néanmoins. Ce dernier volet permet à la virtuose de profiter de la plus belle qualité de son Blüthner du soir : la percussion. La violence des notes répétées dialogue avec le thème, glissé entre triolets, arpèges, accords furieux et notes répétées. Oxana Shevchenko ne se résout pourtant pas à déclencher un cataclysme. Elle veut rester maîtresse de cet épanchement, comme si, autobiographie oblige, elle voulait que les parents gardent le contrôle sur la vie de leur enfant. En revanche, elle ne peut empêcher le public de saluer sa performance comme, parfois, il se doit.

Intelligemment, l’artiste propose alors les Six pièces lyriques op. 43 d’Edvard Grieg (12′). Moins spectaculaires techniquement, ces miniatures exigent toutefois de l’interprète une science du clavier d’autant plus grande que la salle de l’institut Goethe ne valorise pas la résonance et l’évanescent. Sans jamais abuser de la pédale, au contraire, la future maman lance les hostilités avec « Papillon », comme celui qui orne son fourreau rouge du soir, les amateurs de symboles prénatals apprécieront. Sous les doigts de la musicienne, chaque pièce a droit à sa caractérisation. On apprécie la nostalgie toute en sobriété de « Dans mon pays » comme la sécheresse bienvenue des cris de l’« oisillon », et on goûte singulièrement les deux dernières pièces allant du « Poème érotique », pas vraiment lascif quoique égrené avec une langueur contenue, jusqu’« Au printemps », pièce célèbre pour ses bourgeonnements de notes… et de dièses, sept d’entre eux ayant poussé, les barbares.

Or, voici que la pianiste ne se lève pas pour saluer. Elle souhaite enchaîner sur En plein air de Béla Bartók (15′), une série de cinq pièces réservées aux virtuoses parce que, non seulement, il faut envoyer du pâté pour jouer les notes, mais il faut aussi tartiner de la musique pour donner de la chair à cette musique volontiers percussive. L’anti-Grieg, en somme, et la suite parfaite pour donner à entendre le piano Blüthner dans des pièces aussi exigeantes pour l’interprète que passionnantes pour l’auditeur. Tout s’emballe d’emblée à cause de l’arythmie cardiaque du formidable « Tambours et cornemuses » liminaire, pourtant parti pour balancer ses secondes sur un rythme de 2/4 à peine troublé par une mesure à 3/4, Puis tout explose. Pour faire entendre ce que notre pianiste chouchoute, Esther Pérez-Assuied, appellerait sans doute « du bruit », le rythme se fissure. 3/4, 3/8 et 5/8. Cet art de la mesure irrégulière s’étend en une série de contrastes sur un quart d’heure impressionnant, où la puissance d’accords étendus et de vibrations alterne avec la légèreté d’harmonies répétitives (« Musettes »), où l’impressionnisme tardif de la longue et fascinante « Musique de nuit » (écrite sur trois portées, c’est tellement plus simple quand t’as deux mains, d’autant que le contre-chant peut avoir cinq dièses et le reste, zéro, bref) prépare à l’impitoyable « Poursuite », avec quintolets à la main gauche sous un rythme ternaire de la main droite, en six, huit ou neuf temps. Pour réussir à jouer ça, déjà, et, en sus, le faire sonner comme de la grande musique pour le moins séduisante, il faut une artiste solide et une artiste confirmée. Le bis apaisant, en forme ABA, le confirme : cette Kazakhe est au niveau de sa propre exigence !

Pour conclure, notons deux choses : d’une part, la grossièreté moyenne du public, ce soir à la hauteur de certaines autres grandes salles parisiennes (bracelets qui gling-glinguent chez les salopes de vieilles impolies ; iPhones qui photographient et filment pendant le concert chez les connards de vieux cadres qui choisissent ensuite leurs photos puis les facebookent puis consultent leurs réseaux, tant qu’à faire ; débiles qui s’emmerdent et font donc craquer leurs doigts avant de laisser bruisser leurs programmes et de discuter avec leurs voisines, faut bien s’occuper) ; d’autre part, l’accueil joyeux de l’institut. Certes, l’équipe allemande nous offre notre place donc biaise notre chronique en nous permettant de profiter de talents que nous ignorions. Ce nonobstant, venez tester, par exemple le 30 janvier 2018 à 20 h pour le concert de Varuhi Yeristyan, et vous verrez que, oui, c’est vrai, ici, passé le barrage des vigiles, règlementaire, risible mais poli, la responsable de la programmation musicale et son assistante reçoivent effectivement les spectateurs avec le sourire et ne les laissent pas partir sans leur avoir offert un verre et un p’tit truc à grignoter. Le tout pour des billets allant de 5 à 10 €, à deux pas des Champs-Élysées, dans une salle fort confortable et (un peu) trop chauffée. Résultat, même si on a passé une heure dix à lutter pour ne pas faire de scandale en proposant un fight improvisé aux smartphonistes ou un bon picassotage visagal aux mamies à bracelets, trop loin (deux rangs) pour que nous les puissions héler sans déranger l’artiste, la soirée fut belle. Il n’empêche, on ne serait pas contre l’idée que les organisateurs rappelassent et fissent respecter tant l’interdiction de prendre film ou photo pendant le concert, que la nécessité de se faire oublier quand la musique chante, sinon par respect, un concept qui dépasse ces malotr(o)us, du moins parce que, un jour, ben, quelqu’un, pas forcément le plus costaud mais le plus vénère, en aura marre de pas pouvoir profiter pleinement de beaux récitals comme celui d’Oxana Shevchenko, et tâchera de leur péter la gueule. De chagrin, hein.

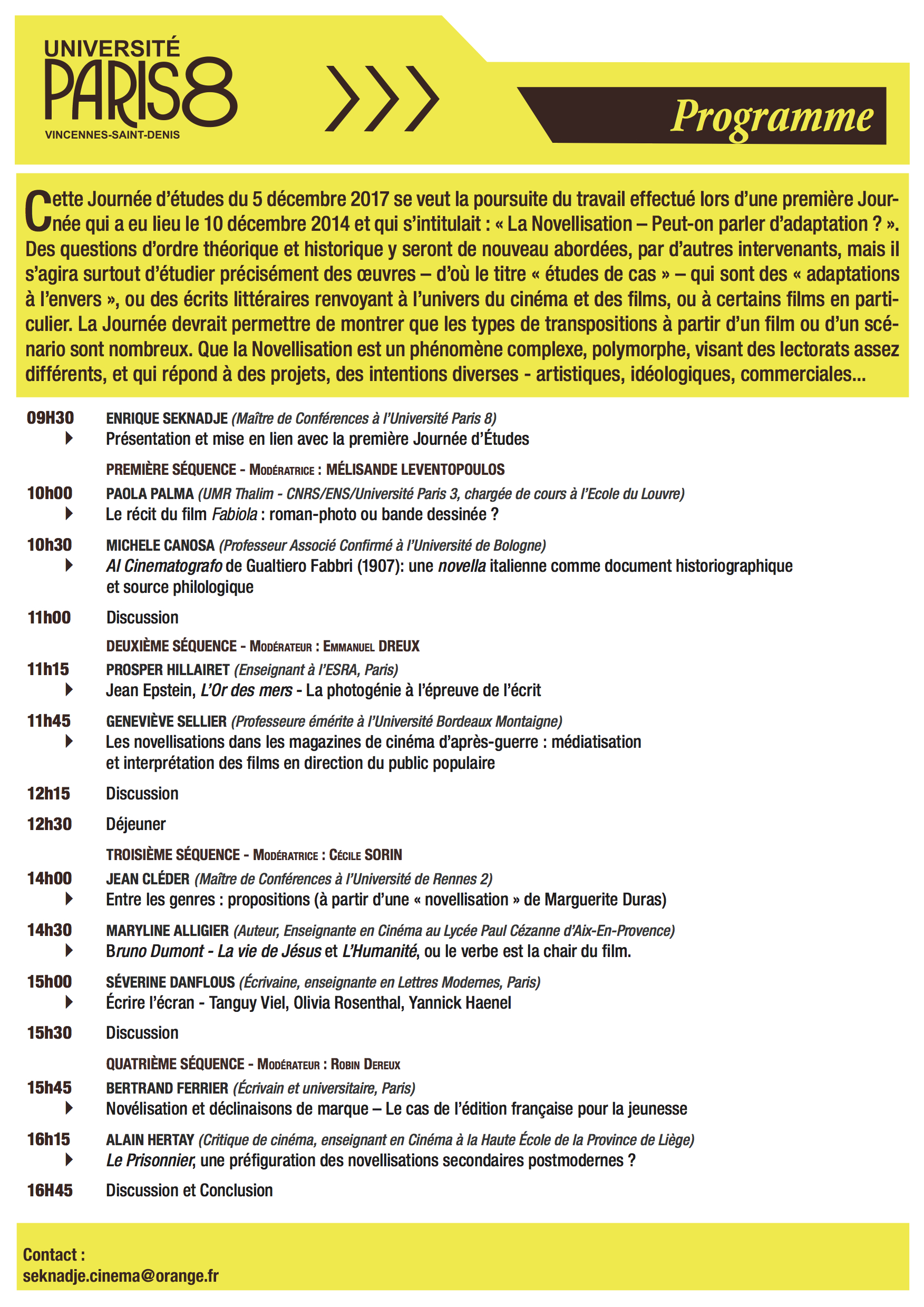

La novélisation enfin dévoilée

Les pauvres étudiants que j’ai fait souffrir pendant onze ans le savent : pour comprendre l’édition pour la jeunesse, il faut trois éléments – du jus de crâne (avec un coup de poing sur le bureau en hommage à mon prof d’histoire de khâgne, sire Bernard Phan), des notions d’entertainment pour comprendre les différents produits et une science assez sûre de la poly-exploitation. Autant dire que je suis fier comme un wakèr d’aller écouter les collègues et de leur proposer mes analyses des liens entre cinéma et édition pour la jeunesse lors d’un colloque qui s’annonce gouleyant, fomenté et pulsé par l’artiste et néanmoins universitaire cultivé, ça existe, et roué maître Enrique Seknadje.

Les curieux sont les bienvenus. Ben oui. Programme ci-d’sous.