Laure Striolo fête Noël à Saint-André de l’Europe

Visite de l’orgue commentée pour tous, enfants et animaux compris, à 15 h 30 pétantes. P’tit concert participatif à 16 h, avec grands airs, chants populaires, noëls pour orgue et improvisations. De rien, c’est cadeau, même si on peut lâcher un p’tit billet de cinq cents bouboules à la sortie.

Visite de l’orgue commentée pour tous, enfants et animaux compris, à 15 h 30 pétantes. P’tit concert participatif à 16 h, avec grands airs, chants populaires, noëls pour orgue et improvisations. De rien, c’est cadeau, même si on peut lâcher un p’tit billet de cinq cents bouboules à la sortie.

Bon, sinon, y a les magasins bondés. C’est un choix.

- KB2 – Programme 07 – 01

- KB2 – Programme 07 – 02

- KB2 – Programme 07 – 03

- KB2 – Programme 07 – 04

Thierry Guffroy, Concert de Noël, Basilique d’Argenteuil, 22 décembre 2017

Foufou ? Excessif ? Roboratif ? Généreux ? Faites votre choix, mais ne faites pas bof. Le programme proposé par Thierry Guffroy, titulaire des orgues de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil (et sporadiquement un de mes donneurs d’ordre, faut le dire pour remplir ma déclaration d’intérêts), pour son concert de Noël, est un pied-de-nez aux set-lists light, aux propositions étiques et aux récitals minimalistes. Que jamais l’art abstrait, qui sévit maintenant, n’enlève à ce concert ses attraits étonnants, tant il est vrai qu’à l’heure où les faux-culs sont la majorité (et réciproquement), gloire aux récitals qui osent la générosité – pas question de s’asseoir dessus.

En guise d’apéritif, le solide « Noël suisse » de Louis-Claude Daquin signale d’emblée l’intérêt de l’organiste pour la musique et la couleur. Alors que des emprunts et autres cornements sont redoutés au récit, et que la tourneuse de pages a disparu au moment inopportun, Thierry Guffroy tâche de faire fi de ces pensées et réalités parasites. D’emblée, il propose de faire entendre les anches tout en laissant au son le temps de réverbération et de silence nécessaire pour qu’il prenne sens. L’ornementation et le souci de proposer un crescendo sans faire d’emblée exploser les vitraux par la déflagration d’un tutti complet laisse entrevoir un souci de caractérisation contraire à l’effet facile qui, par exemple, accentuerait la syncope ou la pompe. En somme, ça s’annonce bien.

La première partie du concert contraste avec cette ouverture, sans renier l’option artistique liminaire. Avec la fantaisie de Johann Sebastian Bach, idole du musicien, sur « In dulci jubilo » (BWV 729), l’organiste fait sonner le plenum tout en refusant de caricaturer la pièce, parfois réduite à une alternance entre des accords balourds posant le choral et des traits hâtifs reliant les différents segments. Après avoir fait entendre la mélodie, il tend à lisser les oppositions, ce qui, loin de plomber le choral, unifie l’œuvre, comme si l’énergie des traits contaminait la solennité des accords, et vice et versa. Aussitôt, dans la basilique, des mémés se remémettent à parler, comme à la mémesse, puisque, l’orgue jouant fort, on les entendra pas ; mais, comme l’orgue joue fort, elles parlent plus fort, bref.

Le choral « In dulci jubilo » est rappelé avant le trio sur le même thème de Johann Michael Bach, sorte de musette ornementant différemment cette mélodie… en attendant le grand choral de Dietrich Buxtehude BuxWV 197, magnifique trio distribué entre un accompagnement riche et une pédale exigeant précision en sus de l’activité digitale requise aux claviers. C’est superbe, et ça sonne remarquablement bien sur cet instrument sous les doigts du patron de la Bête.

Pour clore cette partie, le tube « Wachet auf, ruft uns die Stimme » (BWV 645), dit « Choral des veilleurs », est un autre trio redoutable, avec basse inextinguible, mélodie à la main droite… et thème à la main gauche. Pièce chérie du recteur de la basilique, elle est jouée avec droiture par un Thierry Guffroy droit dans ses chaussures. Rythmé, sans lenteur, présentant des voix très caractérisées, le « tube » finit par produire son effet hypnotique grâce à l’entrelacement des chants. Réjouissant.

Le P. Guy-Emmanuel Cariot, recteur de la basilique, présentant le concert d’orgue. Comme quoi, les curés ont le droit d’être courtois, motivés et cultivés, voire d’écouter de l’orgue. J’dis ça, j’dis pas rien. Photo : Bertrand Ferrier.

La seconde partie offre un panorama partiel, partial, donc intrigant, du noël français. Tout commence par la pastorale et l’invocation autour de « La crèche » d’Alexandre Guilmant (opus 50 n°3), composées à Argenteuil le jour de la fête nationale 1877. S’y épanouissent les qualités que les fans apprécient chez le compositeur, notamment le sens de l’harmonisation, le plaisir de la modulation, le goût de l’association majeur – mineur, et les faux « accidents » qui permettent le développement. Y pointe aussi le défaut du maître, qui, notamment sur l’invocation, peut paraître un brin doucereux et longuet ; mais il est vrai que nous ne sommes pas très contemplatif, donc pas culturellement sensible à ce type de prière.

Quatre noëls ultraclassiques suivent, alpaguant l’auditeur grâce au changement d’époque, partant de style – bien ouèj, patron. Les œuvres de Nicolas Lebègue offrent notamment la possibilité de goûter au dialogue entre quelque cornet et quelque cromorne ; le « Joseph est bien marié » de Jean-François Dandrieu propose une musette dérivant sur un duo, un crescendo et des doubles (variations qui s’accélèrent), tandis que « Je me suis levé » du même s’ouvre sur un intéressant paysage de fonds. Bien que cinquante ans séparent les deux hommes, on est frappé par la perpétuation d’une forme d’écriture. Le fan de Claude-Bénigne Balbastre que je suis aurait peut-être suggéré de proposer un « Noël » de ce zozo, plus harmonieux et funky selon notre inestimable sagesse, mais il n’est pas certain que l’écriture quasi systématiquement en doubles aurait séduit l’organiste du soir. Certains spectateurs profitent du changement de partition pour quitter l’église, estimant peut-être que « ça suffit » ; même si le concert est, oui, plus long qu’un discours du Pharaon de la pensée complexe, il nous réserve pourtant quatre grandes pièces pour finir, tant pis pour les benêts.

Pour finir, voici venu le temps d’extraire quelques pépites des opus 60 d’Alexandre Guilmant, une série de quatre livraisons de noëls signés par un mec qui villégiatura l’été à Argenteuil. En dépit de leur écriture parfois fort riches, à l’origine, ils étaient plutôt destinés à embellir la liturgie, lors d’un offertoire, d’une élévation, d’une communion ou d’une sortie, par exemple. Aujourd’hui, on sait que de sots incultes, bouffis de haine et d’un ego malsain, préfèrent y substituer systématiquement de dégueulasses nullités finançant les sectes charismatiques, et l’on est donc heureux de les entendre sur une grosse bestiole comme le grand orgue de la basilique au saint suaire.

« Grand dieu ! » lance les hostilités avec harmonisation rusée et modulations à gogo. Le dynamique « Joseph est bien marié » propulse enfin un vrai tutti, ce qui re-réveille les mémés qui se re-remémettent à parler. « Accourez, bergers fidèles » honore un noël parfois adapté pour harmonium en amenant le grand orgue à sonner, avant que « Nuit sombre, ton ombre vaut les plus beaux jours », pièce d’une petite dizaine de minutes, conclut avec ambition le concert sur un long fugato final, plusieurs fois interrompu puis repris après qu’un retour du tutti sur une modulation inattendue en mineur a allègrement surpris l’auditoire.

Après gros concert, rganiss toujours ressembler à ça. Un fantôme, oui, tout à fait. Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion, on se réjouit de l’hommage rendu par le titulaire à son grand orgue pour redonner un sens cultuel donc culturel à la fin de l’Avent ; on repart avec de nombreuses questions sur la notion de « concert de noëls » ou « de Noël », id est sur les formes que peut prendre un récital de saison (démonstration chronologique aboutissant sur de la pyrotechnie, ou introduction à la joie de fêter avec intelligence un événement qui suscita tant de merveilles musicales), ou sur l’apport d’un grand orgue dans des pièces dont le titulaire rapporte avec quelle joie il les a jouées sur l’orgue de chœur actuellement hors service. Bref, un concert solide, exigeant beaucoup de l’interprète, permettant à l’auditeur de réfléchir, et incitant chacun à penser Noël comme une tradition riche en splendeurs, et pas que pour les Amazon de tout poil. Le tout dans un beau lieu à demi-heure de la gare Saint-Lazare. Respect, Thierry, pour cette réussite audacieuse, merci au curé de l’accueillir avec bienveillance et bravo à la mairie de soutenir, fût-ce in absentia et avec les limites d’une relation toujours perfectible, une tradition culturelle brassant, contrairement aux légendes, un public large et varié !

Irène Duval et Aurélien Pascal, Institut Goethe, 19 décembre 2017

Irène Duval et Aurélien Pascal à l’institut Goethe. Photo moche mais on fait c’qu’on peut, donc, parfois, peu : Bertrand Ferrier.

Donner à de jeunes artistes plus que confirmés (si, quand t’es dans le Top 4 du concours Reine Elisabeth, même pour les gens qui pensent que la royauté, c’est de la merde, t’es plutôt un artissplukonfirmé) l’occasion de se produire en public, indépendamment de la promotion d’un album semble être le projet de la série « Kronberg Academy » rythmant la vie culturelle, impressionnante, de l’institut Goethe.

Elle s’ouvre, ce 19 décembre, avec un défi relevé par Aurélien Pascal, violoncelliste soucieux de se frotter à la troisième Suite dite « pour violoncelle » de Johann Sebastian Bach. D’emblée, l’association entre une chaleur du son, un sens de l’attaque et un souci de caractérisation séduit. Pas déstabilisé par les applaudissements intempestifs entre les mouvements, le musicien s’attache à rendre la dynamique de la suite en l’unifiant par la clarté avec laquelle il fait sonner chaque note, et en la contrastant par la dynamique propre rendue à chacun des six mouvements et demi.

Devant une telle démonstration de maîtrise et de musicalité, la redoutable fugue extraite de la première sonate pour violon du même zozo, quelque honorablement exécutée qu’elle soit, paraît un peu légère. Est-ce pour compenser cette inéquité qu’Irène Duval, robe sexy et talons (des mémés l’alpagueront après le concert sur le thème du « vous faisiez plus grande avant »), ose le vigoureux Paganiniana de Nathan Milstein ? Elle n’en exacerbe pourtant pas la pure virtuosité. Un tempo sage aspire à dépasser la démonstration pour laisser imaginer à qui le veut bien une puissance émotive au-delà de l’exercice impressionnant. Plaisir du beau contre ivresse de la pyrotechnie : on est pour, même si la pièce choisie n’est peut-être pas la plus idoine du répertoire pour faire chanter l’instrument.

Deux inventions (BWV 777 et 779) renouent avec Bach et annoncent la partie duettiste de la soirée. Le grand moment n’en demeure pas moins, expression bien pourrie mais tellement prétentieuse qu’elle fait classe, in a way, l’ample duo de Zoltán Kodály, où l’acoustique de l’institut ne rend pas forcément justice d’un débat-duel où l’engagement du violon répond aux nombreux langages du violoncelle, entre lyrisme coll’ arco et pizzicati arythmiques. Cela n’empêche pas Aurélien Pascal de briller par sa capacité à faire sonner son instrument en dépit d’une partition hérissée de difficultés. Seule déception : que le concert s’achève sur la Passacaille de Händel revue par Johan Halvorsen. Même si c’est un tube, ou parce que, ou à cause que avant y avait de la grande musique, ça sonne un brin creux en dépit de la technique sollicitée. Oui, on sait que c’est joué par de grands ziciens, mais on doit bien avouer que l’on est déçu par cette fin pleine d’exigences mais frustre en musique.

Pas de quoi remettre en cause la qualité de la soirée proposée pour une somme rigolote oscillant entre 5 et 10 €, pot final compris (oui, nous étions invité, mais nous croyons que cela n’impacte pas outre mesure notre estimation admirative, na). Vivement le 9 janvier pour le prochain concert de la série. Si vous êtes francilien ce jour-là, que vous aimez les découvertes et le beau son, la partie allemande de l’avenue d’Iéna is the place to be!

La Bohème, Opéra Bastille, 18 décembre 2017

Honteuse et éhontée, la mimise en scène de Claus Guth de La Bohème poursuit et accélère la dégringolade artistique de l’Opéra de Paris.

Honteuse et éhontée, la mimise en scène de Claus Guth de La Bohème poursuit et accélère la dégringolade artistique de l’Opéra de Paris.

Pourtant, grâce à une copine trompettiss qui s’était glissée dans la salle à l’occasion d’un stage, nous étions averti : l’ère du grand n’importe quoi ne cesse de dégrader l’intérêt de l’opéra façon Lissner, ce faquin ignorant et sot. En version 2017, La Bohème se déroule dans manière de station spatiale, avec longues séances de bruitage, texte supplémentaire (en anglais s’il vous plaît pour les ploucs du haut), cosmonautes qui caressent les chanteurs et double inutile qui « signe » Claus Guth et fait dépenser des sous pour un parasite ridicule, peut-être l’un des plus exécrables mimes jamais vus sur une scène parisienne – désolé, Paul Lorenger, t’es la star de la soirée, mais je te conchie car tu n’as rien à foutre sur la scène. Rien au sens de : rien. Bien. Note que c’est pas personnel. Enfin, je pense que, sur ce que tu montres ce soir, t’es un mauvais, sans doute bien introduit, mais ma colère à ton encontre s’appuie, il est vrai, sur un ensemble de considérations escagassées, à suivre infra.

En effet, tout exaspère : l’incohérence du projet (dans la composition de Puccini, le drame est parfaitement localisé, il exige un Paris dix-neuviémiste, pas un cosmos où le temps est compté), l’ajout d’éléments inutiles (jongleurs, cosmonautes et acrobates sans virtuosité), la dilution du propos (c’est l’histoire de couples qui s’aiment absolument et se confrontent à la finitude humaine représentée par la jalousie et la mort, pas une histoire de cosmonautes qui vont boire des coups), la médiocrité de l’ambition (vulgarité de la pole dance et du rideau de lamé, pauvreté de l’imaginaire, trahison du livret et de la musique)… Oui, tout hérisse. Au point que l’on a du mal à se laisser émouvoir par ce drame naïf donc touchant, tout sauf cosmique, fondé sur l’expectative de la tragédie humaine (Mimi, l’héroïne, va crever) et sociale (les filles sont obligées d’être des putes, sinon elles ne survivront pas, mais, même ainsi, elles ne survivront pas).

Du coup, comme on s’ennuie un peu, on échafaude d’autres mises en scène. Dans une cuvette de chiottes, par exemple : on vous fournit de la belle musique, mais vous n’êtes qu’une bande de merdeux, public qui payez votre place comme des nazes.

Dans un égout, où les chanteurs seraient tous déguisés en rats par référence à la sinistre mémoire nauséabonde (Mimi ne meurt plus de tuberculose mais de peste, qu’est-ce qu’on s’en fout, d’autant qu’elle périt, la friponne, tandis que des soldates de la Wermacht, seins nus, patrouillent en pétant – la Bête immonde n’est pas morte, restons vigilants et charlies).

À l’Élysée macroniste (Mimi meurt étouffée par la pression du peuple qui en veut toujours plus et finit par l’asphyxier pendant qu’un écran rappelle la grandeur de Brigitte et du Medef).

Dans la jungle (la vie est une dure lutte, il faut être une sacrée guenon et ressembler à Nafissatou Diallo pour y survivre quelque temps).

Dans une HLM des années 1970 (avec diffusion de tubes de Renaud avant, pendant et après la représentation, surtout s’il est mort depuis)

Dans un camping-car, en attendant le tour de France qui n’arriverait qu’après la mort de Mimi.

Dans – oh, ça va.

Dans un tel contexte, entre une menace de mort que nous proférons avec une tendre sincérité (« Déjà que je peux pas regarder cette merde, si tu continuez de m’empêcher d’écouter le troisième tableau en parlant, je te tue tous les deux. Sans déconner, j’le fais ») et un soupir d’exaspération, difficile d’apprécier la prestation des chanteurs ainsi ridiculisés ou de l’orchestre si mal mis en valeur. Nicole Car, applaudie jadis en Tatiana, fait ce qu’elle peut pour garder, avec sobriété, de la tenue à son grand rôle si abîmé par cette ordure de Claus Guth. Benjamin Bernheim, qui remplace Atalla Ayan en Rodolfo, témoigne d’une belle technique à laquelle manque avec fureur voire furieusement, à notre sens, le charisme et l’art de la scène (bon sang, quand tu veux mimer l’émotion, arrête de te prendre la tête entre les mains pour te caresser les cheveux, surtout quand tu te filmes en gros plan selon cette astuce déjà ringarde d’auto-filmage retransmis). Artur Ruciήski s’épanouit petit à petit en Marcello brimé. Mais la vedette attendue, quoique médiocre performeuse à la pole bar, ce qui est loin d’être une critique, sauf de cette merde de Claus Guth, je crois que le message est passé, reste la resplendissante Aida Garifullina qui, depuis avril, n’a rien perdu ni de sa technique, ni de son charme magnétique. Pourtant, pas besoin de la faire apparaître en nuisette, contrairement à ce que croient les salopards de metteur en scène, même si on comprend l’objectif de cette dénudation : cette artiste, aidée par une maîtrise vocale remarquable, irradie dès qu’elle entre sur le grand plateau de Bastille.

Artur Ruciήski (Marcello), la rayonnante Nicole Car (Mimi) et Gustavo Dudamel (direction musicale). Photo : Bertrand Ferrier.

Avec la vitalité de Nicole Car et la bonne volonté d’Artur Ruciήski, cela pourrait suffire à sauver la représentation. L’insultante débilité de la pseudo mise en scène l’empêche. Que Gustavo Dudamel, la seule justification du Sistema, semble peiner à énergiser un orchestre en terrain connu ne compte guère. La soirée est (irrémé)diablement gâchée. Avec un tube comme La Bohème, un plateau vocal et un orchestre comme celui de l’opéra, c’est vraiment dégueulasse, et ce serait plaisir de peinturlurer Claus Guth avec quelques fèces bien faisandées, pour lui exprimer justement notre ire devant un tel scandale.

Vivant avec Jean Dubois au Petit théâtre du bonheur, 16 décembre 2017

La fierté : être invité par Jean Dubois, un des chanteurs que j’estime le plus, à « faire » la moitié de son concert du 16 décembre, pour que j’y étrenne des chansons pas pareilles et différentes de celles qui étaient pareilles aux pas différentes. En plus, ça se passait au Petit théâtre du bonheur, merveilleuse petite salle au milieu des escaliers de Montmartre, avec excellent son, accueil souriant et même passage d’une chanteuse dont j’ai une dizaine de disques chez moi. Tout n’était pas parfait, mais c’était déjà joyeux d’être encore vivant ; de surcroît, en sus et sans supplément, voici l’occasion, à travers quelques extraits, de remercier les publics et les pairs plus gradés que moi qui me soutiennent aussi malgré que, genre Jann Halexander ou Claudio Zaretti. I owe you that, zozos.

1. Prologue parlé

2. Rien de plus compliqué (Bertrand Ferrier, création)

3. C’est par sécurité (Bertrand Ferrier, création)

4. Interlogue parlé

5. Sur un malentendu, ça passe (Bertrand Ferrier)

6. Un cèdre sur ton toit (Jann Halexander)

Et le plus incroyable, c’est que, en bonus, Jean Dubois m’a fait le cadeau de ressortir une de mes chansons en m’accompagnant. J’étais foufou. J’espère que cela a aussi fait pétiller ceux qui nous ont fait l’amitié de venir en bravant la pluie et en abandonnant miss France à ses porcs, et que cela amusera ceux qui ont la gentillesse de feuilleter le présent site. Merci de votre curiosité, et bonne soif à nous tous !

Bonus : Glotte sèche (Bertrand Ferrier, feat. Jean Dubois, guitar and vocals)

La classe et l’hygiène

Dommage que l’on ne puisse photographier l’odeur. Après un week-end passé dans le seul escalier qui mène à l’orgue, la litière du chat du curé libère une odeur répugnante qui aurait embaumé ce post. Une manière sans doute très sport d’accueillir le musicien salarié sans lui offrir un Chardonnay sous extincteur.

Dommage que l’on ne puisse photographier l’odeur. Après un week-end passé dans le seul escalier qui mène à l’orgue, la litière du chat du curé libère une odeur répugnante qui aurait embaumé ce post. Une manière sans doute très sport d’accueillir le musicien salarié sans lui offrir un Chardonnay sous extincteur.

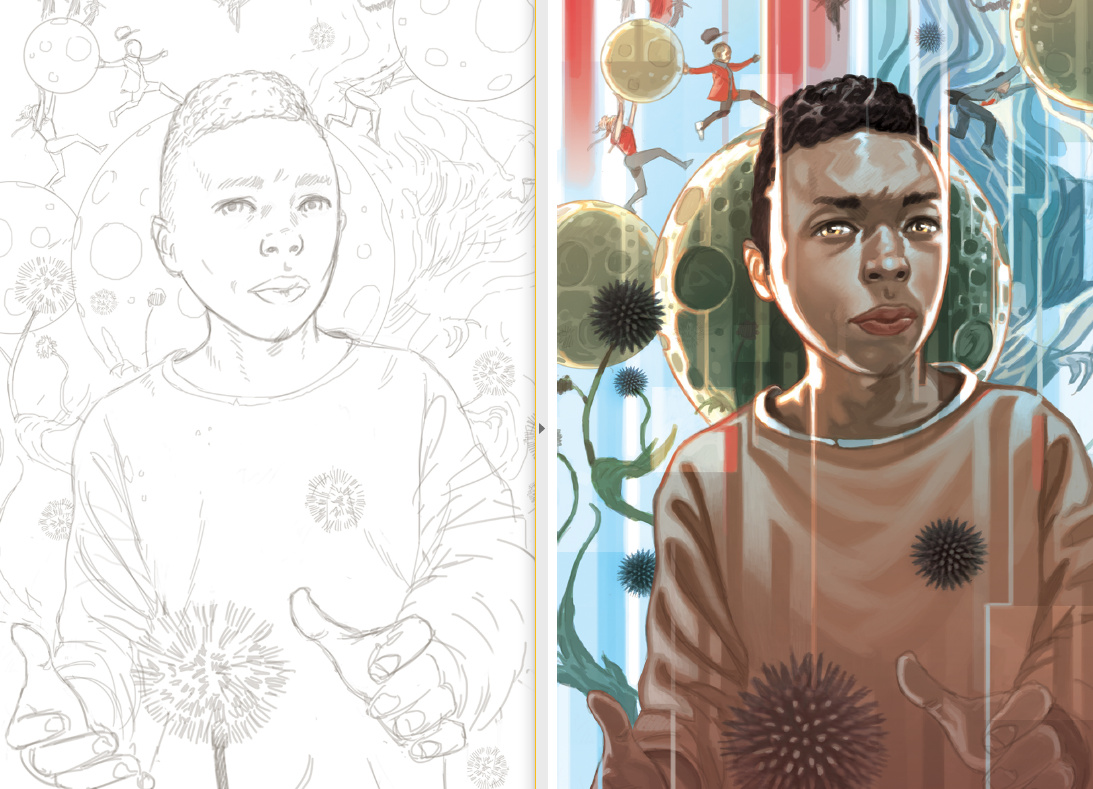

Making of

Au travail pour Label Libertad avec la DA Marie-Aude Waymel, la DAF de la maison-mère Dominique Leblon, le co-auteur Maxime Fontaine, l’illustre illustrateur Yann Tisseron et tout le staff de Sofédis pour optimiser la première de couverture de Ténébria. En attendant, vous pouvez acquérir les précédents tomes, Ézoah et Immemoria. C’est moins érotique que de donner des sousss à Médecins du Monde, mais, en termes, d’honnêteté et de culture, c’est plusss mieux.

Au travail pour Label Libertad avec la DA Marie-Aude Waymel, la DAF de la maison-mère Dominique Leblon, le co-auteur Maxime Fontaine, l’illustre illustrateur Yann Tisseron et tout le staff de Sofédis pour optimiser la première de couverture de Ténébria. En attendant, vous pouvez acquérir les précédents tomes, Ézoah et Immemoria. C’est moins érotique que de donner des sousss à Médecins du Monde, mais, en termes, d’honnêteté et de culture, c’est plusss mieux.

Et, en sus, c’est ksélan.

Je prends la moitié du Bonheur

Ce soir, je chante à Montmartre, au Petit théâtre du Bonheur, mais pas de bonne heure, ha-ha. Rendez-vous, donc, dans un théâtre cosy, pile au milieu des marches. Avec Jean Dubois, croisement de Renaud quand il avait du talent et de Bob Dylan quand il prononçait encore des mots, mais les deux en mieux.

Ce soir, je chante à Montmartre, au Petit théâtre du Bonheur, mais pas de bonne heure, ha-ha. Rendez-vous, donc, dans un théâtre cosy, pile au milieu des marches. Avec Jean Dubois, croisement de Renaud quand il avait du talent et de Bob Dylan quand il prononçait encore des mots, mais les deux en mieux.

Moi, j’étrennerai de nouvelles chansons, différentes pas pareilles que celles d’avant. Les deux compris, ça dure une heure dix à tout casser, c’est une entrée libre mais ça s’annonce bien quand même. Bref, vous pouvez viendre, et hop.