Vous connaissiez le jour et l’heure, voici donc l’programme

- KB 02 – Programme 08 – 01

- KB 02 – Programme 08 – 02

- KB 02 – Programme 08 – 03

- KB 02 – Programme 08 – 04

La soprano Emmanuelle Isenmann et son complice Olivier Willemin à l’orgue vous attendent pour un programme riche et varié d’environ une heure. Entrée libre, écran géant a priori, grande musique à la portée de tous, et programme papier offert aux cinquante premiers spectateurs. En plus, on est plutôt sympa. Enfin, en général. Alors, prêts ?

Jérôme Commandeur, Théâtre de la Gaité-Montparnasse, 10 janvier 2018

Rire, c’est pas sérieux. Pourtant, dans le grand marché de la marrade, moult se réfugient dans le genre guindé de l’humour communautaire (femme, juif, noir, handicapé, Chinois…) afin de pousser une longue plainte déchirante, avec un « r » mais de justesse, contre la méchanceté dont ils sont victimes – le résultat est parfois attrayant quand il est inattendu et non chougneur, comme lorsque Yann Guillarme chante sa celtitude. Certains comiques brillent par leur brio incisif : Dieudonné en fait partie. D’autres par leur originalité : Redouane Harjane est de ceux-là. Jérôme Commandeur, lui, est de la race des brillants synthétiseurs.

L’homme se situe entre les tenants du sketch (saynètes mettant ouvertement en jeu des personnages éloignés de l’acteur) et du stand-up (saynètes, souvent enchâssées, centrées sur un personnage revendiquant une base autobiographique assimilable à celle de l’artiste). Trois exemples : son numéro autour des nouvelles technologies (de 2009) jouait sur l’autobiographie décalée avec une efficacité qui dépassait le simple numéro de circonstance, loin de la chronique France Inter délayée ; sa formidable épopée à l’île d’Yeu reposait autant sur l’autobiographie que sur l’incarnation de personnages, fussent-ils canons, altermondialistes ou abonnés à Psychologie Magazine ; son goût pour le sketch l’incitait à incarner une Gisèle de bureau plus insupportable que nature avec une acuité pétillante.

Aussi, comme s’en amusait Pierre Palmade en ouverture d’un de ses spectacles – genre dans lequel il a souvent excellé –, on attendait beaucoup du nouveau spectacle, Tout en douceur, complet très avant la première. Pour la circonstance, Jérôme Commandeur abandonne le sketch et se recentre sur l’humour à base autobiographique. On y retrouve sporadiquement son sens de la formule décalée, son art de la mimique faciale et gestuelle, son sens du rythme comique entre parole et silence, sa faconde et sa spontanéité puisque, en ce soir de première, il assume le prompteur antisèche planqué à jardin. Embarqué sur des sujets d’intérêt et d’originalité variables (des héros de M6 comme Damidot ou Plaza à sa presque-mort à cause de son poids de dalmatien en passant par le placement de produits ou les moments qui ont marqué l’Histoire), il déroule un texte que l’on aurait tort d’espérer voir souvent décoller ou gagner en tonicité.

Oui, avouons-le : enthousiaste a priori, nous avons été attristé par un résultat assez commun. Malgré la sympathie qu’inspire ce gros gaillard capable d’être intensément drôle sur quelques secondes, et quoi que le spectacle soit voué à se peaufiner au cours des représentations, l’ensemble est plutôt faible en regard d’un one-man-show dont les places peuvent atteindre 49 € pour, soyons concrets, 1 h 10 sans décor ni travail scénique spécifique. Sans doute la discordance entre un lieu traditionnel, riche de possibles, et un monologue qui n’en demande sûrement pas tant joue-t-elle contre Tout en douceur. Ainsi, on apprécia d’applaudir Thomas VDB dans un troquet minuscule, mais pas sûr que l’on aurait goûté le plaisantin dans un cadre plus solennel. De même, l’attente suscitée par le talent du comédien Commandeur dissone avec le choix fait de privilégier l’aspect comique au détriment de l’incarnation de personnages.

Dès lors, les déceptions sont nombreuses : sujets banals (type « ben non, c’était pas mieux avant ») qui auraient mérité un traitement plus radical, inattendu ou approfondi ; piètre saynète finale sur le choix de la musique d’enterrement ; dialogue « alla Dieudonné » avec une voix off femelle peu convaincante et pas très juste – son texte fonctionnel ne l’aide pas beaucoup, il est vrai ; absence de mise en scène et de moments où Jérôme Commandeur subsume son personnage pour incarner d’autres zozos évoqués dans son texte, etc. L’espoir placé dans ce talentueux acteur ne peut être que désarçonné par ce spectacle assez banal, dont les saillies les plus fines se perdent dans une série de tunnels indignes de l’artiste. Bref, malgré les brava que l’on garde pour ce qu’a déjà produit l’olibrius, Tout en douceur est un spectacle, pour ainsi dire, que l’on ne peut décemment conseiller aux lecteurs qui nous font l’amitié de feuilleter ces notules.

Avec un « t », pas un « d », « notules », merci.

Rens. : ici.

Claudia et Grégory Moulin, Institut Goethe, 9 janvier 2018

M. Piano Blüthner, Grégory Mouline et Claudia Galli-Moulin. Photo juste bonne pour le souvenir, c’est déjà ça : Bertrand Ferrier.

Dans la série « Classique en suites », François Segré proposait, ce 9 janvier, le duo Moulin & Moulin, constitué de la soprano italo-lusitano-luxembourgeoise Claudia ex-Galli, adepte de photos volontiers, euh, charnues, et du pianiste drômois, Grégory, passé par l’atelier lyrique de l’opéra de Paris, institution apparemment plus douée pour choisir ses chefs de chant que ses metteurs en scène. Afin de célébrer leur premier récital 2018, les artistes ont choisi la carte de l’opulence, avec pas moins de vingt lieder au programme. Le principe : des blocs de 2+2 mélodies, Wolf-Strauss, Berg-Strauss, Brahms-Strauss, von Zemlinsky-Strauss, Korngold-Strauss. Un projet d’1 h 20 avec entracte, suscitant les questions régulières du vieux d’à côté s’enquérant auprès de sa nénette : « Il en reste combien ? » Du danger de promettre un coup à boire aux malotrus qui fréquentent les concerts parisiens…

À la décharge du gros con, il faut reconnaître l’unité de la set-list. En refusant la progression thématique ou chronologique ; en choisissant, par-delà les spécificités d’écriture, la cohérence stylistique d’un lied romantique ou post-romantique ; en privilégiant la caractérisation par pièce plutôt que le contraste évident d’atmosphère, le duo prend le risque de perdre les oreilles distraites, et c’est tout sauf un défaut. Visiblement, il compte sur trois atouts pour dissoudre ce risque : la qualité des œuvres, le talent musical des artistes et leurs particularités (sens de la présentation concise de Grégory qui s’affine au cours du récital, présence scénique de Claudia). Bien sûr, en bon grincheux, on regrette l’absence de traduction au moins des titres – que le pianiste sent puisqu’il traduira les derniers –, d’autant que le programme complet n’était pas disponible avant pour les auditeurs de ma race – incultes mais consciencieux : dans un lied, le sens du texte, ça compte ! Mais on applaudit le résultat musical.

En effet, la soprano sonne comme une ancienne mezzo reconvertie, ce qui est loin, bien loin d’être une insulte (rendez-nous Violeta Urmana à Paris, bon sang !). Son médium est charnu (formidables douces chansons d’amour pour « Leise Lieder »), et ses aigus, après deux lieder hésitants, s’assouplissent petit à petit. Comme on est snob jusqu’au bout, on mettra deux petits bémols pour atténuer ces grands dièses : peut-être une légère tendance à abuser des ports de voix et des sons détimbrés (surtout sur la seconde partie) ; et peut-être les notes dépassant le la au-dessus de la portée manquent-elles d’un chouïa de rondeur aux oreilles des zozos oxymoriques qui, eh bien, aiment les rondeurs aiguës. Malgré le plaisir de la fine bouche, typique du petit critique, rien de rédhibitoire, oh non : on apprécie le sens de l’expression de la soprano, comme quand elle donne à vivre l’éclosion tardive du dahlia donc de l’amour (« Die Georgine ») alors que, même traduit en français, le texte est pas hyperclair ; plaisante aussi est sa capacité à créer un climat de confidence pour nous souffler à notre oreille personnelle qu’elle craint que le petit jour nous sépare d’elle (« Die nacht »), ce qui est, malgré qu’on en ait ou pas, tout à fait flatteur ; et, même si les départs en commun manquent parfois de netteté, pertinente est la complicité entre les deux musiciens pour rendre les contrastes de la tempête qui se repose enfin (« Ruhe, meine Seele! »).

Pour la soutenir, le piano de Grégory Moulin est précis, fin, vivant. Admirable est la façon dont il restitue l’ambiguïté des jours d’été que remplit le « bleu éternel » au point de réduire au silence un cœur trop plein (« Sommertage » sur une musique d’Alban Berg) ; précieux est l’art qui l’aide à distiller les pleins et déliés bleus de « Blauer Sommer », ou les rares moments d’énergie distillés en éclats brillants mais subtils (« Junge Lieder I » musiqué par Johannes Brahms, « Wir sollten wir geheim sie halten », chantant l’impossibilité de tenir secrète la jubilation qui bouillonne dans l’interprète) ; sûr est son sens du discours dans les pièces plus longues, au motif ressassé, comme le « Sterbelied », chant du mourant souvent réquisitionné par les mezzos. Ne semblant dérangé ni par l’accumulation de notes ni par la nécessité de nuancer et de suivre le souffle de sa partenaire, jamais soucieux de se mettre en avant, toujours capable de faire sonner sa partie en privilégiant la ligne ou l’énergie qui dialogue le mieux avec sa complice, Grégory Moulin séduit presque autant qu’impressionnait Maciej Pikulski jadis.

En conclusion, un programme ambitieux, sans concession mais sans chichi, permettant au public français de découvrir une soprano expérimentée et un pianiste remarquable dans des pièces passionnantes. Chapeau bas aux artistes pour le talent et la spontanéité qui perce çà et là en cours de route (quasi émouvant bis « en version salon », excellente idée !), bravo aux organisateurs pour cette soirée dont le prix maxi était fixé à 10 €, pot final (incluant des cornichons, chic) inclus, et vivement le 6 février, car Corinne Kloska jouera alors du Bach au piano. Y a de quoi faire. Inch’Allah on y sera. Si vous êtes franciliens ce jour-là, même si on nous a offert notre place et donc que notre avis est sponsorisé, venez. On n’a pas peur de dire que ce sera forcément bien ; car, si on y va et que c’est pas bien, ben, on le dira. Na. (Non mais.) (Allez, on boucle.)

Ça approche…

Musique séfarade, Purcell, Vivaldi, Haendel, Pergolese, Bach, Fauré, Alain, Messiaen, improvisations… On voulait faire plus chic, ce samedi. Une fois encore, on a lamentablement échoué. Comme l’entrée est libre, vous pouvez quand même venir ouh-ouhter à peu de frais la soprano Emmanuelle Isenmann et son fidèle complice Olivier Willemin à l’orgue. Si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues, on essayera de monter l’écran géant promis, voire : l’écran géant, promis. Paraît qu’un peu de suspense n’a jamais nui, alors bienvenue.

Musique séfarade, Purcell, Vivaldi, Haendel, Pergolese, Bach, Fauré, Alain, Messiaen, improvisations… On voulait faire plus chic, ce samedi. Une fois encore, on a lamentablement échoué. Comme l’entrée est libre, vous pouvez quand même venir ouh-ouhter à peu de frais la soprano Emmanuelle Isenmann et son fidèle complice Olivier Willemin à l’orgue. Si on ne nous met pas trop de bâtons dans les roues, on essayera de monter l’écran géant promis, voire : l’écran géant, promis. Paraît qu’un peu de suspense n’a jamais nui, alors bienvenue.

Cat in the box

Allez, pour faire un bisou aux « bonnes âmes » qui dénoncent certains posts de ce site à tel ou tel curé en espérant récupérer mon poste de rganiss, une visite pour rien : voici juste une jolie photo de pikifa prise par Josée Novicz lors d’un repas commun chez un hautboïste jouant des thèmes tibétains au cor anglais, ce qui n’est pas rien.

Allez, pour faire un bisou aux « bonnes âmes » qui dénoncent certains posts de ce site à tel ou tel curé en espérant récupérer mon poste de rganiss, une visite pour rien : voici juste une jolie photo de pikifa prise par Josée Novicz lors d’un repas commun chez un hautboïste jouant des thèmes tibétains au cor anglais, ce qui n’est pas rien.

Toutefois, bien entendu, cela n’interdit pas à ces salopes, pardon, à ces délatrices anonymes, que dis-je, à ces bonnzam de merde, de visualiser, derrière le sac, un médius préalablement humecté puis tendu bien haut à leur intention. Nous sont libres, mârde.

Laure Striolo et Hervé Dupuis chantent Schumann et Liszt

Impressionnant. Dans un programme magnifique pour l’auditeur mais tissé d’exigences pour les interprètes, Laure Striolo, récente Traviata (et artiste Komm, Bach!), s’apprête à séduire par ses trois talents : son art lyrique (souffle, projection, sensibilité), son sens de l’interprétation (contrastes, nuances, sens du texte) et sa présence scénique. Lors de la générale, nous avons eu la chance de découvrir son quatrième talent : Hervé Dupuis, pianiste brillant et accompagnateur attentionné. Comme il ressemble à Antoine de Caunes, on l’a décapité pour la photo, mais rassurez-vous : dans la vraie vie, sa tête fonctionne aussi bien que ses doigts.

En réalité, il reste trois talents à apprécier pour comprendre pourquoi il faut absolument aller plaudir ces zozos ce dimanche. Le cinquième talent, c’est l’entrée gratuite (libre) pour une set-list pyrotechnique : « Les amours du poète » de Heinrich Heine et Robert Schumann enchaîné ou presque avec les « Trois sonnets » associant Pétrarque et Franz Liszt. Une heure de chant-et-piano virtuose gratos pour les pauvres et les avaricieux.

Le sixième talent, c’est le lieu. Un théâtre modulable, passant de salle de cabaret à salle de concert chic, selon les projets, profitant d’un Kawai de qualité et d’une acoustique bien-sonnante. Et le septième talent, c’est l’idée d’associer une récitante réellement comédienne au projet, afin de lire avec tact mais sans excès de théââââââtre les textes, traduits en français, que Laure Striolo chantera ensuite en allemand.

On l’aura compris, l’endroit où aller, ce dimanche 7 janvier à 19 h 30 trébuchantes, c’est aux Rendez-vous d’ailleurs (109, rue des Haies | Paris 20) pour le récital titulé De l’Elbe au Danube. On peut s’y préparer en réservant un siège ici. On pourra ensuite retrouver Hervé Dupuis dans de nombreux projets divers : le spectacle « Hommage à Jack Ledru » (Rendez-vous d’ailleurs, dimanche 21 janvier, 19 h 30, entrée libre) ; le récital Bachopin, (Rendez-vous d’ailleurs, les samedis 20, 27 janvier et 3 février à 16 h) ; et le spectacle Kreisleriana au théâtre du Gouvernail du 19 février au 2 mars (sauf 24 et 25 février). Bonnes découvertes aux curieux !

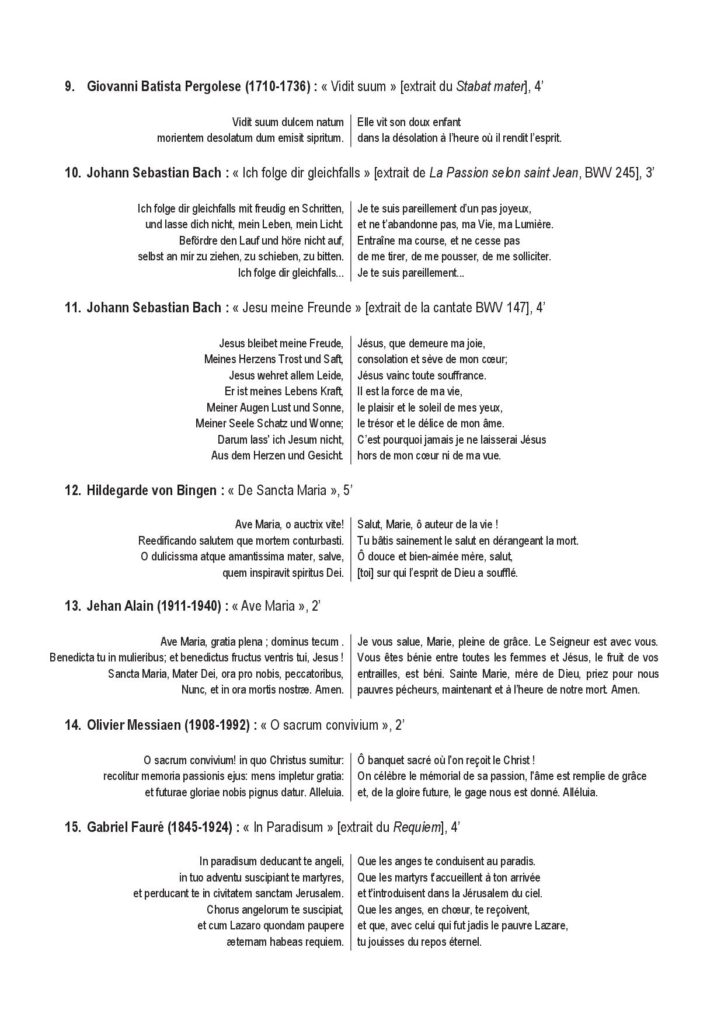

Louis Sachar est (bientôt) sur le retour !

Préparez-vous à la suite de L’École Zarbi en révisant, c’est hyper bien pensé, le début, encore un peu disponible ici !

Préparez-vous à la suite de L’École Zarbi en révisant, c’est hyper bien pensé, le début, encore un peu disponible ici !