En attendant Bruno Beaufils de Guérigny

Chaque concert Komm, Bach! est une joie pour l’organisateur quand il constate l’investissement des artistes et de leurs assistants dans le projet complètement con qui consiste à donner, pour peanuts, des récitals d’orgue. Tellement ringard et élitiste. Tellement pas rentable et tellement anti-macroniste. Tellement archaïque et chiant. Rock’n’roll, en somme.

Or, le terme correspond bien à Valérie Capliez, organiste virtuose comme il sied, artiste comme il est bon et musicienne comme il convient aux dames de qualité. Son programme du 10 février s’articulait autour de deux pôles : musique allemande qui envoie (Bach, Böhm, Buxtehude, Mendelssohn), et musique française qui zouke en festonnant autour de sa mélodie (Corrette, Lefébure-Wély).

Alors, en attendant la venue de Bruno Beaufils de Guérigny, le samedi 10 mars à 20 h, dans un programme « orgue mystique » tout sauf ennuyeux (Bach, Satie, Françaix et le plus beau tube de César Franck), les curieux et mélomanes du « trente-neuvième concert depuis l’inauguration de l’orgue » ont pu profiter du sens de l’interprétation et de la registration de cette fofolle de Valérie, malgré (ou grâce à ?) une set-list hérissée de difficultés ici transformées en émotions, en partie grâce à Aude, la courageuse assistante en service à la console. À cette connaisseuse et passionnée de courses hippiques qu’est maîtresse Capliez, adressons nos remerciements et hommages en un mot : chapeau !

Lettre ouverte à certaines gens qui prennent les autres pour de la merde (et leur envoient quand même leurs amitiés)

Cher, pour ainsi dire, Raoul,

À votre échelle, bien sûr, ce n’est rien. Ou alors, une paille, un copeau, une plume de moineau, à la rigueur. Pourtant, à mon aune, ça mérite, pour une fois de plus, que je fasse des vagues sylvestres.

Vous m’avez contacté après avoir lu ma notule sur le concert d’Anne Sylvestre au Treizième art. Vous m’avez proposé que cet aperçu soit intégré (gracieusement) au journal que vous dirigez, Je chante. La proposition était flatteuse et joyeuse. Dans cette perspective, nous y avons travaillé en bonne intelligence, et je m’en réjouis.

M’en réjouissais jusqu’à ce samedi, en fait.

Car vous m’avez aussi demandé l’autorisation de reproduire (gracieusement) une photographie spécialement prise par une, ben oui, photographe pour l’article internet. C’était pas un package, hein, vous pouviez prendre l’article sans la photo, mais vous avez aussi demandé la photo. Alors, naïvement confiant (chuicon, hein ?), j’ai sollicité l’artiste, qui vous a naïvement accordé son autorisation (ellécon, hein ?), et c’est avec son cliché que le bon à tirer me fut envoyé. En conséquence, quand vous vous êtes enquis de mon adresse pour me mander votre nouvelle réalisation à laquelle nous avions contribué, je vous ai demandé, dans la mesure du possible, deux exemplaires gratuits, afin que le rédacteur comme la photographe puissent disposer chacun d’un exemplaire.

En ouvrant l’exemplaire unique que vous m’envoyez, je découvre que la photographie sollicitée a été remplacée par une autre, déjà connue, d’un autre photographe. Ceci est le centre du motif de mon ire : vous n’avez pris la peine de m’avertir de votre girouettisme, alors que vous aviez mon adresse, mon courriel et mon téléphone, heureux fripon (taisez-vous, coquines, cette révélation est professionnelle). C’est ballot, Raoul, c’est même sale, parce que ça aurait permis que les choses se passent souplement. Par exemple, cela aurait permis que moi d’abord, puis la photographe, ne découvrions pas en direct que cette artiste a été sollicitée pour rien – alors que, eussiez-vous été correct, vous eussiez pu profiter de ma demande de double exemplaire pour m’annoncer, dira-t-on : m’avouer ? votre choix éditorial.

Cette substitution n’est pas qu’un détail de l’histoire qui me met en mauvaise posture vis-à-vis de la photographe, même si cela est déjà cossu. Ce n’est pas non plus qu’un fait incident susceptible de me donner, pauvre petite âme sensible que je suis, l’impression d’une petite mais vilaine trahison. Soyons clair : vous êtes maître en votre journal, ce n’est donc pas, en soi, votre libre choix que je déplore, même si je garderai par devers moi ce que j’en pense. En revanche, me déçoit, déroute, dégoûte votre attitude, grossière envers la photographe et étrangement pleutre à mon encontre.

J’ai conscience d’être un brin suranné voire moralo-chiant – las, je m’en balèc. De fait, lorsque l’on sollicite la collaboration d’autrui, même sans contrepartie pécuniaire ou surtout sans contrepartie, il me semble que, a minima, un tout p’tit peu de correction et d’honnêteté devrait régir les relations entre les interlocuteurs. Votre couardise en a décidé autrement. Nos échanges préalables, courtois et professionnels, me laissent supputer que vous pouvez être une personne fiable, un interlocuteur sérieux, un professionnel respectable – et non ad vitam æternam ce faquin que vous vous abaissez à être parfois. Toutefois, ce dernier épisode prouve aussi, au mieux, votre mépris des collaborateurs, quantités négligeables, au pis et sans exclusivité, votre lâcheté.

Au moment où je dois informer la photographe que son travail, pourtant sollicité et intégré dans la mise en page a, visiblement, été considéré in fine comme merdique, permettez que je déplore ici votre attitude avec une colère froide et déçue, et ce, publiquement. Ben quoi ? C’est logique pour un goujat qui n’ose pas assumer ses décisions et laisse ses aides-de-camp ponctuels dans un malaise frisottant le désarroi.

Je reste relativement à votre disposition si vous souhaitez m’expliquer face à face les raisons de votre mésaction et ce, tranquillement, soit, mais certes pas cordialement comme c’est plutôt la coutume ici.

Le concert qui va faire fondre Paris

Trente-neuf concerts après la réinauguration de l’orgue, la Grosse Bête s’apprête à pétiller sous les vingt doigts de Valérie Capliez, genre trois médailles d’or de CNR et un p’tit prix de perfectionnement pour ceriser le gâteau. La dame s’apprête à nous jeter en pâture un succulent menu, préparé spécialement pour les curieux présents ce soir. Musique allemande de haute voltige (Bach, Böhm, Buxtehude) et musique française (Corrette, Boëllmann, Lefébure-Wély) mélodique en diable.

Église un brin chauffée, entrée libre, écran géant, programme papier offert aux cinquante premiers spectateurs : pour le moment, on ne change pas une équipe qui, du mieux qu’elle peut, tâche d’inviter les passionnés, les curieux et les autres à passer 1 h 10 de musique variée et belle juste à côté de la place de Clichy. Ça ne réduira pas la souffrance de ceux qui dorment dehors ni ne ressuscitera les suicidés, mais ça sèmera quelques jolis moments dans nos petites ou grandes vies ; et je crois que c’est déjà pas si mal, comme projet à partager. D’où le programme d’ores et déjà dispo ci-d’sous !

- KB2 – Programme 11 – 1

- KB2 – Programme 11 – 2

Ne comptez pas sur moi pour vous montrer la voix

Invité à sévir comme chantre à un convoi, je suis finalement promu organiste, faute de concurrent au poste. Sous le regard du sosie Photomaton de François-Xavier Demaison, j’y étais accompagnateur au quatrième degré, remplaçant (1) le substitut (2) envoyé par l’adjoint habituel (3) du prestigieux titulaire (4).

Ben, même si j’ai regretté de n’avoir point pris quelque appareil photo un peu digne, c’était une chouette surprise, comme aurait dit l’écrivain Audrey Raveglia, peut-être la seule femme de moins de cent ans à utiliser encore l’épithète ornithologique. (Et je précise que le périmètre de ma mission fut rééquilibré avant même que je commençasse à chanter. Médisants.)

Gérard Morel, « Affûtiaux cafouilleux », Café de la danse, 5 février 2018

L’affiche est alléchante, car elle rassemble deux artistes, produits par Vocal 26 (l’ex-producteur de Romain Didier et le toujours producteur de Michèle Bernard), dont nous sommes client enthousiaste dès que l’occasion s’en présente. Pour preuve, nous réservâmes notre place de février dès le 28 octobre 2017. Foufou, donc.

L’affiche est alléchante, car elle rassemble deux artistes, produits par Vocal 26 (l’ex-producteur de Romain Didier et le toujours producteur de Michèle Bernard), dont nous sommes client enthousiaste dès que l’occasion s’en présente. Pour preuve, nous réservâmes notre place de février dès le 28 octobre 2017. Foufou, donc.

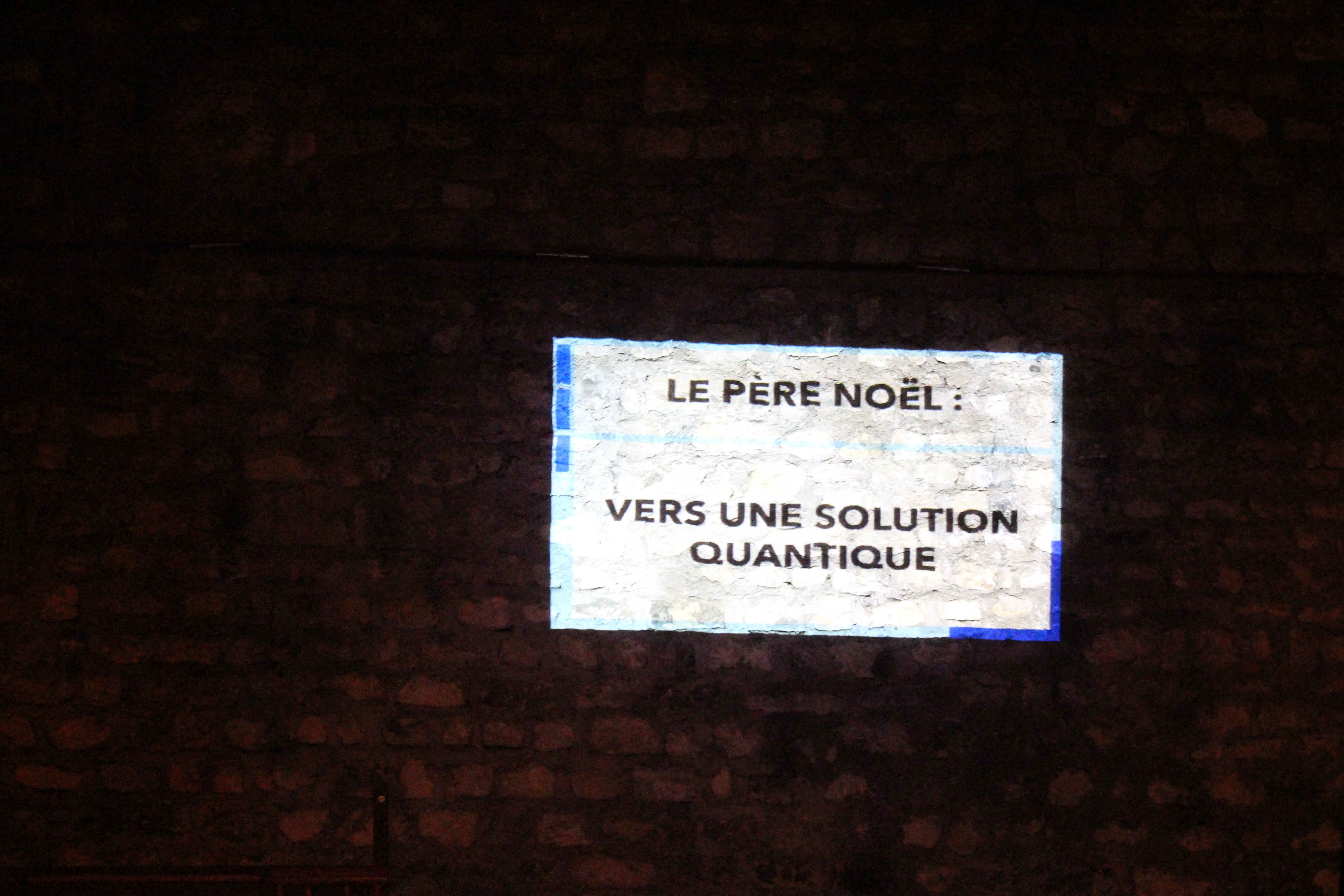

En première partie sévit Luc Charreyron, grand maître de la pifologie, autrement dit la science du pifomètre. L’expert en conférences pas si absurdes, aux accents sporadiquement françois-rolliniens et souvent poétiques, propose un florilège de son spectacle en « Surchauffe ». Le best of est constitué de trois extraits ouvertement scotchés ensemble pour l’occasion. Le texte part sur des bases comiques proposant une physique, quantique (avec un « qu ») ou non, du Père Noël, façon Alexandre Astier dressant un « bilan mitigé » à coups de PowerPoint ce soir partiellement interactifs. Puis il s’enrichit par la création du personnage de savant expulsé mais pas dupe, et s’achève sur une note poétique (et quantique) autour d’une petite fille que l’on aide à vélocipéder seule, dans la veine onirico-logique d’un Gauthier Fourcade. Hurluberlu avenant, Luc Charreyron impose très vite son personnage, y compris devant une salle venue entendre de la chanson. Sans doute cette rhapsodie de moments choisis semble-t-elle ajourée ou rapiécée çà ou là, par souci de ravauder des bribes qui ne matchent pas toujours au poil de fesse. L’exercice, ingrat, l’exige ; mais la singularité de l’artiste séduit une salle largement novice en charreyronades, et laisse présager d’heureuses découvertes, tant quant(ique) au spectacle intégrale que pour la seconde et grande partie.

Car les gens, surtout des vieux (on aperçoit même une chanteuse à rouge crinière, mais quel âge ça lui fait donc ?), se sont déplacés en masse pour applaudir Gérard Morel, un chanteur qui renouvelle son répertoire en presque intégralité à chaque nouveau spectacle – ce coup-ci, surnageront quelques rares antiquités plébiscitées par le public, comme le très annesylvestrique « Claire et Clément » ou le navire amiral du capitaine Morel, « Les goûts d’Olga ». Là encore, la peinture semble un peu fraîche : « On rode notre spectacle à Paris avant de le tourner en province », affirme l’artiste, même si le spectacle a déjà tourné en province fin 2017. De fait, on note le travail effectué : travail de mémoire car Gérard Morel écrit de longs textes souvent parophoniques et peu narratifs, sans doute peu aisés à retenir et pourtant bien embouchés dans l’ensemble ; travail de problématisation car un fil rouge (« l’amour, hétéro ou lesbien, le seul engagement qui vaille une chanson »), qui rappelle le Ricet Barrier du double live québécois Tel quel chantant « le couple », chapeaute d’autres sujets tout aussi essentiels et tout aussi consubstantiels au zozo, venant se faufiler sans qu’ils ne tournent dos, au premier chef la gastronomie ; travail d’originalité, puisque, cette fois, Gérard Morel s’entoure de quatre mains qui l’accompagnent, en l’espèce Françoise Chaffois à l’accordéon et Stéphane Méjean aux saxophones, au « vase » percussif, à la flûte typique, aux castagnettes et à la cornemuse ardéchoise. Devant tant de labeur, accompagné d’un décor de cabaret et de nouvelles chansons qualitatives, comment expliquer que nous ne nous laissions prendre que difficilement au jeu de cet Achille Talon musicien ?

La première raison est évidente : la sonorisation est une honte. Le micro du chanteur fait cracher certaines consonnes assourdissantes tout au long du récital, et ce n’est pas la faute de la salle (nous y avions apprécié des chanteurs deux jours plus tôt, avec des voix supérieurement retransmises) ; et la guitare de Gérard Morel ne sera jamais amplifiée, mais les techniciens placés à la régie feront bien chier les rangs avoisinants en devisant à très haute voix – de leur incompétence, suppute-t-on. Devant la pléthore d’excellents régisseurs sons, on déplore bien sûr l’inefficacité, la mauvaise oreille et la grossièreté de l’équipe du soir.

La seconde raison est pour partie subjective : sans que l’on le souhaite, au contraire, quasi tous les choix esthétiques relevant de Stéphane Méjean, compositeur et arrangeur bien implanté localement et qui, sur scène, inspire la sympathie, nous hérissent. Pas tant le côté « on est fiers du terroir d’où c’est qu’on vient » (même quand on n’aime pas souvent les imbéciles heureux qui sont logés quelque part, cette veine souriante est un classique du genre : Wally, dans un genre pas très éloigné mais un physique désormais si, le revendique aussi – soulignant la stupidité de ces conventions qui trouvent le nationalisme répugnant, par opposition au régionalisme, tellement trognon). Plutôt le côté kitsch de l’habillage général, matérialisé par les costumes (même pas c’est une blague), dont la stérilité artistique est patente. Et aussi l’usage cliché de cet accordéon que l’on abhorre dès lors qu’il se cantonne à accompagner plus ou moins façon guinguette – oui, même quand il est, comme ce soir, bien manipulé. Et aussi le recours à des genres musicaux sciemment et systématiquement hors de nos goûts, entre java des familles et faux latino, et avec citations coupant les chansons, trop évidentes et stéréotypées pour être mieux que fat. Et aussi, enfin, la copie du personnage « cucul » de Nathalie Miravette, attribué à Françoise Chaffois qui le maîtrise beaucoup moins bien : pourquoi diable ?

Ces incompatibilités artistiques, personnelles mais pas que, nous feraient presque oublier, sottement, le souci de mise en espace, qui pourrait certes être approfondi mais n’est pas si souvent aussi poussé dans les spectacles de chansons. Elles nous feraient presque oublier aussi une fin de spectacle en crescendo, très réussie. Et une palanquée de textes à la dégaine parfois similaire, mais toujours fouillés avec gourmandise (et avec, un peu pesant à la longue, un dictionnaire de rimes). Et elles nous feraient presque oublier, comble de leur malséance, Gérard Morel, un personnage de la chanson française truculente, variée, qui en a dans l’genou – un zozo que l’on se réjouirait de réentendre à Paris seul avec sa guitare qui l’accompagne.

Comme l’aurait proposé Ricet Barrier : tel quel.

« Clair de lune », 3 février 2018, Café de la danse

En remerciement de ma minipremière partie du 12 décembre, Jann Halexander m’a offert une place pour un concert-spectacle titulé « Clair de Lune », présenté comme une « ode à la beauté nous transportant au plus profond de nous-même », diable, et adressant la diaspora bénino-gabonaise sans exclusivité. Il s’agit d’un projet unique réunissant danse africaine, chanteur béninois et chanteuse gabonaise. C’est un plaisir de pouvoir se faufiler dans le public de prestations auxquelles on n’aurait pensé assister. C’est même un honneur, ce samedi-là car, à mon arrivée (en retard, certes, alors que Jann devait ouvrir la soirée, mais missa dura, sed labor est), le Café de la danse est plus que plein, en grande partie par ceux que cette ordure de Manu la Tremblotte appelle « les blancoss », et la tension commence à monter à l’extérieur tant les retardataires souhaitent entrer.

(Oui, je sais, j’aurais dû revendre très cher ma place et expliquer que j’avais fait un malaise dans le métro, mais bon, j’étais curieux et les banquiers sont sûrement patients. Sûrement.)

Alphonse

Alphonse

Quand je débaroule, la troupe de danseuses coachée par le chorégraphe Alphonse Tierou – qui se présente comme « la référence mondiale de l’enseignement de la danse africaine », mazette –, entame sa quête symbolique du nom de l’enfant. Aux rythmes, toujours impressionnants, de deux percussionnistes-vocalistes, la dizaine de femmes plus ou moins jeunes, dont peu d’Africaines, euphémisme, vont évoluer pendant quarante minutes, avec un engagement sincère et une technique plus ou moins précise. On apprécie l’énergie, l’inventivité des mouvements du haut du buste (on a mal au dos pour les plus motivées d’entre elles), le respect des mutations chorégraphiques, mais on se demande si les trente-cinq minutes, au bas mot, de cette prestation de type « spectacle de fin d’année » n’auraient pas gagné à être resserrées pour parfaire la synchronisation et l’assurance des tableaux.

Serge

Après cette ouverture amatrice et l’entracte nécessaire à l’installation du plateau, Serge Ananou prend le lead. Comme il l’avoue d’emblée, ce Béninois vit « entre la ville et le village ». Il trouve que les tissus, spécialité et fierté nationales, sont moches, à la différence de la casquette dont il est inséparable ; aussi ne porte-t-il un textile du Bénin qu’en pagne (donc pas en ville, ô humour), pour se souvenir, selon les mots de son père, « d’où il vient ». Sa musique porte trace de cette tension entre ville et village. Si elle reste africaine, notablement lors des deux dernières chansons, elle a intégré avec brio les apports du funk, incluant unissons efficaces, rythmique prépondérante et breaks (tant rythmiques qu’harmoniques) virtuoses – on aurait pourtant applaudi, dans cette perspective « de ville », une guitare rythmique capable de s’adapter à ce style.

Les musiciens de Serge Ananou s’éclatent (sauf l’excellent batteur, qui a déstructuré son matos à la fin, mais c’est bon signe). Photo : Bertrand Ferrier.

Le début du set martèle trois titres dont on regrette la fin bâclée et le recours insistant, apparemment très africain, au solo de saxo qui, s’il est exécuté avec métier et enthousiasme par le quasi frère capillaire de Sylvestre Perrusson, ne porte pas au plus haut les couleurs de cette musique. Curieusement, la prestation finit plutôt doucement, comme si l’artiste signifiait : j’ai prouvé que je pouvais te faire groover, gars de la ville, mais je n’ai pas oublié non plus que je viens de la campagne. Partant, malgré des leçons consensuelles assénées avec une mâle distance (« si tu veux taper sur quelque chose, achète un djembé et épargne ta femme »), l’ensemble donne envie de connaître davantage le travail de ce guitariste-chanteur.

Tita

On retrouve le Béninois comme guitariste aux côtés de Tita Nzebi, figure de la musique gabonaise à Paris mais pas que (elle proposera un inédit créé à Calcutta). La formation qui accompagne la vedette du jour, avec plus d’une heure de concert, est quasi identique à la section précédente : guitare, choristes, saxophone, basse-contrebasse, batterie. Néanmoins, la musique, elle, est beaucoup moins « de la ville ». Un signe qui ne trompe pas : la chanteuse ne traduit pas ses chansons pour la partie, importante, du public seulement francophone – un seul hymne sera pour partie en français, puisqu’il s’agit de dénoncer aux Hexagonaux ignorants la mascarade démocratique gabonaise. Dès lors, tandis qu’une partie du public déclare forfait et qu’une autre partie s’enthousiasme, l’ignorant que je suis se rattache moins aux semi-mantras en dialogue soliste-chœur qu’aux sens des rythmes, merveilleusement exprimés par le batteur-percussionniste voire par son élève-remplaçant pourtant affublé d’un ridicule T-shirt des Red Hot, mais aussi suivis avec aisance par le public africain (battement des mains sur le cinq temps déjà utilisé par Serge Ananou : noire, noire, noire, deux croches, soupir).

Se mêlant au public, les danseuses de la première partie se sont hissées à la tribune pour danser sur les airs gabonais – en toute discrétion, cette fois.

Cette fois, on ne cherche pas à séduire les étrangers comme moi, mais à propulser, en France, une musique engagée, dont les enjeux chantés échapperont aux autochtones sans pour autant les empêcher de jouir de cette fête du contretemps et de l’itératif. Le musicien qui médit parfois en nous s’étonnera peut-être, notamment au début, de la tendance de Tita à chanter trop grave ce qui contraint son émission donc sa présence vocale ; mais, petit à petit, l’artiste monte en pulsations et se libère des contraintes de la ligne « théorique » pour donner libre cours à sa sensibilité de soliste et sa joie d’être sur scène… invitant les danseuses à revenir autour d’elle, et le public à la retrouver on stage ou backstage « pour ceux qui ne se couchent pas trop tôt ».

Tita Nzebi, des gens, une abeille avec des micros à la place des antennes et Jann Halexander. Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion

Une belle soirée, avec trois épisodes très différents, et un souci patent de donner zizir à tous : aux copines et aux parents venus voir les danseuses ; aux blancoss curieux d’une réunion allègre et originale (pour partie inclus dans la première catégorie) ; aux Béninois et aux Gabonais, tous venus en nombre faire un triomphe à cette production Bibaka. Merci, Jann, et bravo à Purple Shadow Agency pour la réussite de la date !

Daniel Kientzy (3/3), « Fender contre sax », Nova-musica

Le principe

Le principe

Sept saxophones, un piano Fender-Rhodes, une guitare électrique Stratocaster, une guitare basse Precision-bass, les neuf (hors Fender) étant, au moins partiellement, joués par Daniel Kientzy. Sept créations sans concession, commandées et réalisées dans un disque Nova-musica par le multisoliste.

Le contenu

Est-ce pour « ne pas faire peuple », ainsi que Daniel Kientzy le revendique dans le petit livret de son disque Fender contre sax, édité en 2016 chez Nova-Musica (avec une traduction anglaise de Drake Mabry, également compositeur) ? Toujours est-il que, dès le titre d’ouverture, « Fender contre sax » de Jean-Yves Bosseur, l’artiste envoie son instrument fracasser les récifs des clichés sur cet instrument vampirisé par la pop. Comme le savent les lecteurs qui nous font la fierté de fréquenter parfois ce site, cet hurluberlu ne libère pas le sax à travers l’usage des classiques et du jazz avec grand orgue, façon Pierre-Marie Bonafos, mais grâce à l’interprétation de créations contemporaines. Partant, la première création présentée, « Fender contre sax », choisie pour titre de l’album, est radicale. Elle impose un discours déchiqueté, troué de silences et libéré de toute obsession de continuité discursive. Une Stratocaster, un Fender-Rhodes et une Precision-bass discrète semblent affronter le saxophone basse, façon fauves se tournant autour avant de lancer l’assaut, entre méfiance et intimidation. D’assaut, il n’y aura point, car Jean-Yves Bosseur a l’élégance de ne pas conclure sa pièce avec la ridicule coda attendu. Il préfère laisser ce round d’observation in-fini, comme pour mimer la lutte perpétuelle, menaçante, qui gronde entre les hommes et qui, en somme, construit la petite musique de notre Histoire ou, plus largement, le ronronnement insatisfait des interactions sociales.

Avec le même effectif d’accompagnement, imposé pour les sept pièces du disque, voici « Obsolescences programmées » de Marc Tallet. C’est assurément la pièce la plus accessible des sept – ce qui n’est, Dieu soit loué pour ça, pas une critique. Elle offre l’occasion au saxophone soprano de s’installer sur de faux rythmes qui surgissent et font pulser la pièce à l’aide de sons inattendus ou spécifiques. Là encore, peu de continuité du discours : la cohérence naît de la juxtaposition de structures reconnaissables par leurs six composantes (groove, circulation du rythme dans le quatuor, arrivée du sax, rupture, reprise, délitement). Des citations, des évocations (train qui passe, camion qui recule, téléphone qui sonne ou propose de renouveler notre appel), des formules récurrentes apparaissent puis se désagrègent, obsolètes, avant qu’un nouveau swing se propose selon une balance propre. Le saxophone s’impose à chaque fois mais, moins soliste qu’acteur de l’éclatement, finit toujours par basculer dans le vide ; et une autre rythmique, façon King Crimson années 2000, s’organise en boucles de hauteurs reconnaissables qui cascadent entre musiciens, se défont et reprennent. L’alto semble ici n’être qu’un pion dans un jeu plus inquiet qu’humoristique, même si tout s’achève sur une explosion glissée de Stratocaster, traduction supposée de notre vaine course aux objets forcément éphémères, et surtout de notre désir de vivre alors même que nous sommes informés de notre obsolescence programmée.

« Ombres emportées » de Matthias Leboucher (5’), complice habituel de Daniel Kientzy et claviériste du disque, se laisse porter par le plaisir du sax contrebasse envoyé dans les tréfonds. Dans un premier temps, les réponses monodiques du Fender et des grattes semblent dessiner une aura d’harmoniques étincelantes et sales autour des interventions du soliste. Un deuxième temps martèle une manière de marche funèbre (moment où les vivants emportent l’ombre de ce que l’on fut, sans que nous ne soyons toujours reconnaissables dans l’ombre de notre cercueil porté). Le troisième temps est suscité par la révolte du saxophone, refusant de se laisser étouffer. Cependant, la basse insiste et finit par étouffer notre velléité de survie. Ainsi, la pièce, dont on apprécie la narrativité, fût-elle fantasmée (et alors ? le titre imagé n’est-il pas là aussi pour donner impulsion à la capacité onirique que fournit la musique ?), meurt dans un dernier souffle.

Malgré son nom, « Estompe » de Jean-Marc Chouvel (6’) part avec envie, nous précipitant au milieu d’une conversation entre les quatre protagonistes, feat. cette fois le saxophone baryton. Comme souvent entre gens de moyenne compagnie, les débats prennent diverses directions jusqu’à ce qu’une formule ternaire imposée par le Fender recentre les échanges et remette un peu d’ordre. Le paysage musical devient alors lunaire : longues tenues du sax dans les aigus, aboiements du clavier, énoncés ternaires de la guitare, claquements de la basse. Les rudes envolées liminaires semblent renoncer à ressurgir de leurs silences ; un floutage maîtrisé s’installe ; le quatuor se brouille peu à peu avant de s’estomper dans un bruit de rotor partagé par les quatre complices, comme si le sable de nos déserts, transformé en tourbillon par notre agitation, effaçait la musique et répondait au titre de l’œuvre, qui préfigure son propre effacement.

La miniature « naKht » de Jean-Baptiste Devilliers (2’) propose de confronter le quatuor, en ensemble ou par de brèves interventions solistes qu’unifient les énigmatiques lamentations nocturnes du saxophone ténor. Lui répond la « Fantaisie » de Maria Kova (12’). La pièce la plus longue du disque démarre sur un faux rythme d’habanera, moteur d’un dialogue lisible entre, d’un côté, les saxophones soprano, alto et baryton, et, de l’autre, leurs accompagnateurs. Les motifs varient et se risquent parfois à frisotter une gaieté qui, au milieu du gué, agite par contamination guitare et Fender. L’hésitation sur l’humeur à garder s’exprime à travers un motif persistant de trois notes qui conduit à un martèlement de Precision-bass à peine allégé par les accords, entre médium et aigu, du Fender. Une dernière hésitation, où Rhodes et Stratocaster se répondent, conduit à un mouvement langoureux. La tristesse qui le parcourt est, heureusement, secouée par des apartés entre sax et basse qui bouclent le morceau en reprenant le motif liminaire.

Prolongeant la pièce précédente, « Rêves interrompus » de Mihail Vîrtosu (9’30) repart sur la même cellule de trois notes qui concluait la « Fantaisie ». Ce minirefrain passe de la basse au sax sopranino, qui tient la vedette, essentiellement en solitaire. Naviguant dans l’ensemble de la tessiture, entre sons détimbrés, souffle roulé et glissando, l’instrument attend le retour de ses complices – lesquels reviennent en effet en accords qui s’accélèrent puis s’évanouissent dans une pédale de Fender. Un son de flûte étonnant (4’) tente de se glisser dans ces échanges aux contours éthérés. L’artiste nous confirme qu’« il n’y a pas de flûte. Il s’agit du saxophone sopranino joué en mode Saxnay. Cela fait partie des modes de jeux que j’ai inventés et/ou rationalisés dans Saxologie. » Même rationalisé, le souffle brut étouffe régulièrement ces espoirs de mélopée, parfois colorés par des nappes montantes ou descendantes. Le son du sax reprend donc place, tandis que le motif entonné par la fausse flûte descend chez les accompagnateurs. La pièce alterne ainsi moments de surprise, de tension, de suspension, où le sax ténor se fraye un chemin final pour gribouiller quelques traits vains : quelque temps, basse et Stratocaster évitent de justesse le silence ; à son tour, le Fender risque une dernière apparition ; mais l’œuvre finit par se résorber, peut-être comme nos rêves.

En conclusion

Fender contre sax, qui clôt notre triple découverte de Daniel Kientzy, souligne l’intérêt du travail de ce drôle de zozo. Certes, les musiques qu’il suscite ne sont ni rigolotes, ni FMisables ; mais, par le souci d’explorer les possibles (toujours plus chic que « les possibilités », j’aime bien glisser un brin de snobisme pour ceux qui ont diagonalisé jusque-là) des sept saxophones, par le désir de proposer des pièces d’esthétique souvent proche mais jamais superposable, par la capacité à faire aboutir des projets qui dissonent aussi allègrement dans la médiocrité abrutissante qu’imposent, par inculture, paresse et bêtise, les médias de masse et qui, souvent, nous tente itou (et non nous tente igloo, ça ne voudrait rien dire), Daniel Kientzy souligne qu’une autre voie est possible – une voie où la musique, même hors des institutions spécialisées, ose l’expérimentation et l’exigence. Comme l’opéra n’est pas, ontologiquement, un truc réservé aux riches ou aux blancoss, cette perspective n’a rien ni de ringard (« on avait déjà ce genre de bruit qui se prend au sérieux dans les années 1960-1970 ») ni d’élitiste (« t’imagines le degré de confort qu’il faut pour apprécier des trucs où que même pas y a de la mélodie ? »). Sans doute aucun, une fine connaissance des enjeux, de l’histoire de la composition et des instruments permettrait-elle une appréciation plus délicate, plus pertinente, ou, à tout le moins, plus docte voire différenciante des œuvres présentées. Nous ne rendons compte, hic, hips et nunc, que de ce que nous nous rendons compte ; et nous ne racontons que ce que nous pûmes, crûmes, sûmes humer ou aimer, rien de plus, hélas.

(Enfin, non, pas hélas, plutôt tant mieux : ça donne déjà prétexte à de belles tartines. Pas la peine de rallonger la sauce, boudiu.)

Toutefois, en contrevenant au penchant qui nous fait souvent tomber exclusivement dans la musique de fond, en brouillant nos repères, en cassant nos habitudes d’écoute, en se risquant à nous surprendre, à nous disconvenir, à nous titiller tout en faisant preuve d’une maîtrise palpitante de ses p’tits copains cuivrés, la démarche créatrice et créative d’un Daniel Kientzy méritait, autant que nous en puissions juger, un triple p’tit coup de Klaxon dans ce monde policé de violes de gambe. Donc, c’est fait : pouët, pouët et repouët.