Dieudonné, « L’Émancipation », 22 février 2018, Théâtre de la Main d’or,

Jouer par cœur, est-ce important ? Après la réponse en chanson, via Indochine (oui, c’est trrrès important), la question se re-pose au théâtre ce 22 février avec la première de L’Émancipation, vendu par Dieudonné comme son « dernier spectacle », « le vingtième en vingt ans ».

Jouer par cœur, est-ce important ? Après la réponse en chanson, via Indochine (oui, c’est trrrès important), la question se re-pose au théâtre ce 22 février avec la première de L’Émancipation, vendu par Dieudonné comme son « dernier spectacle », « le vingtième en vingt ans ».

D’emblée, cependant, réglons LA grande question sur l’ontologie de Dieudonné comme artiste ou comme hitlérien bantou grimé à la hâte, associée à l’interrogation qui ne doit guère toucher que BHL, Pascal Elbé, Manu El Blancoss et leurs tribus de béni-oui-oui : nous en avons traité ici et n’avons guère à ajouter.

Passons donc à l’évaluation de cette arnaque qu’est L’Émancipation. En effet, l’artiste s’y émancipe largement du respect auquel il avait habitué, fût-ce de façon fort rentable, son public. De spectacle, ce soir, point : le comédien n’a « pas eu le temps d’apprendre son texte ». On veut presque croire à une farce – guère longtemps puisque le futur candidat à la présidentielle camerounaise va lire d’un bout à l’autre son propos, feuillets en mains. Chemin faisant, il va pour partie découvrir ce qu’il a écrit, à mesure que se déroule la première représentation.

De spectacle, point non plus côté décor : une chaise, façon nouveau théâtre suffira, quelques grotesques effets lumineux voire musicaux tentant de donner une impression de vie au début et à la fin… ou de guider vers un embryon de mise en scène (« à jardin ! à cour ! ») l’artiste perdu dans sa lecture. Pour, en moyenne trente balluches la place, c’est du foutage de goule, surtout pour un spectacle d’humour où la posture, le rythme, la respiration et le physique de l’interprète sont appelés à jouer un rôle essentiel dans la mécanique dramaturgique.

Le texte lui-même s’articule en cinq moments : une longue introduction autour de l’attrait pour la mythique forêt originelle, refrain bien connu des dieudophiles ; puis quatre sketchs de longueur inégale – la visite de Bernard le Messie dans la cuisine du comique, les remerciements de l’artiste à l’inspecteur du fisc et à la Justice avant de se barrer, le dialogue francophone au Bataclan entre un terroriste belge et un chrétien mélomane québécois, ainsi que les suites d’un braquage où deux « souchiens » prennent en otage un flic très africain. Aux longueurs compréhensibles pour une première exigeant de frotter le texte aux premiers publics s’ajoutent des longueurs liées à la découverte live du texte par le lecteur (reprises, remontages permanents de lunettes sur le nez, bégaiements, effets ratés, blagues mal anticipées, fin du spectacle en roue libre quand l’artiste attend, perdu, à jardin…). Cela n’exclut pas l’efficacité d’une grimace ou d’un aparté dieudonnique, mais cela contribue à figer une salle où certains essayent de s’esclaffer parce que c’est Dieudonné, et où beaucoup essayent de masquer leur consternation devant cette entourloupe pour la même raison.

Logiquement, la déception surligne les effets décevants. Ainsi de l’élégant passage, si terrrriblement long, sur les pets de Mme M’Bala M’Bala ; l’imprécision des accents – le Belge prenant par ex. sporadiquement des airs de M. Le Zobi ou grignotant les accents de sa victime ; l’absence de surprise (tous les accents sont connus et les personnages sont peu innovants dans la galerie dieudonnique) ; enfin, les quenelles récurrentes sur les noms juifs qui, si l’on comprend leur fondement, n’aident pas, à force de running gag systématique, à faire pétiller le spectacle au-delà du frisson de l’interdit, ce qui est vite limité.

Pour compenser cette sensation d’attrape plus que de farce, il faudrait davantage que l’ambiance bon enfant typique de la Main d’or, portée par un service d’ordre nickel et surtout un public métissé allant du juif à kippa à la famille arabe en passant par des bobos aux barbes bien taillées, des Noirs sapés comme jamais et des énergumènes comme votre serviteur. Sur le fond, Dieudonné a raison : en bradant ses places parfois, sans brader souvent, il surremplit son théâtre et bonde les Zénith – pourquoi diable s’embêterait-il à apprendre son texte ? Les gens viendront de toute façon, et c’est la dernière nouveauté avant une lointaine prochaine ! Grâce à Manuel Valls, à Christiane Taubira et à tous ces pseudo artisto-tellectuels qui prétendent expliquer aux crétins que nous sommes ce qu’il faut faire, le producteur M’Bala M’Bala a sans doute raison. Mais il est dommage que, pour son dernier spectacle, Dieudonné choisisse de ternir son talent par un p’tit crachat minable au visage des curieux et des fidèles.

Prime pour le site de l’artiste : il est proposé aux spectateurs payants d’évaluer le spectacle. Curieusement, l’évaluation ci-dessous n’a jamais été publiée parmi les autres. J’sais vraiment pas pourquoi. Petit problème d’honnêteté, « Dieudo » ?

Nous n’avons pas assisté à un spectacle mais à une lecture, l’artiste n’ayant pas eu le temps, sic, d’apprendre son texte mais ne se gênant pas pour maintenir la représentation – sans par coeur et sans décor, à prix fort, c’est chié.

L’art de la grimace ? Toujours là. Le sens du silence qui coupe la phrase et fait rire ? Bingo. La bonne ambiance de la Main d’Or ? Pas de souci. Mais le reste est dégueulasse.

Vendre trente euros ce qui n’est qu’une lecture, texte toujours sous les yeux et dans les mains, avec le lot de bégaiements, hésitations, limitations, maladresses, erreurs (répartition des accents), manque d’approfondissement, obligation pénible de remonter ses lunettes sur le nez, bref, avec toutes les faiblesses et scories que cela implique, nan, vraiment, ça n’est pas sérieux.

Quelle tristesse, donc, pour les spectateurs fidèles que nous étions, de partir du « dernier spectacle » d’un artiste apprécié avec la certitude de s’être pris une quenelle épaulée !

Critique jetable

La chose est établie : les critiques sont tous de grands malades.

La chose est établie : les critiques sont tous de grands malades.

Manteau sur la couenne, thermomètre dans la bouche

et ordonnance à portée de main, nous avons trouvé les ressources pour livrer,

enfin, au monde ébaubi, notre nouvelle recension.

C’est le carton dont chacun, tel Hectuel, parle ! Dans ma bibliothèque de nouveautés, j’ai donc choisi pour vous Édition limitée d’un auteur que nous connaissons tous mais qui reste toujours bleu, Lotus.

Le projet est classique : un propos dense (« résistant »), un fort volume (triple épaisseur), un grand souci de la langue (« fabriqué en France ») et la petite pointe de provocation qui caractérise l’artiste, surtout en ces temps de repli communautaire (« pur blanc pour plus de confort »). Certes, prétendre que l’on s’esclaffe à la lecture de ces pages blanches serait, d’évidence exagéré. Cependant, outre que le rire n’est pas obligatoire en art, que l’on sache, il y a, çà et là, certaines nuances de blanc qui feraient regretter à certaines leurs chères nuances de grès. Pas d’inquiétude, néanmoins, nous n’en dirons pas plus pour ne pas spoiler le suspense !

Sachez en bref que nous avons été touché par le professionnalisme dont fait preuve cette nouveauté éditoriale : une fois de plus, elle nous mouche – c’est vraiment une bonne à nez ! Le plus grand regret, et c’est bon signe, reste la brièveté du contenu, admise dès le titre (« édition limitée »). En somme, un produit qui convient à presque toutes les maladies en « ite », sauf à la phlébite, par exemple, ou à la grippe qui, elle, prend deux paix. Bonnes émotions à toutes et à tous.

C’est une histoire de regards (souvenirs, 3/3)

De mon perchoir (souvenirs, 2/3)

Au début, la neige, faut pas l’oublier, c’est des points blancs sur une photo. C’est après que ça a un peu plus de gueule.

Cela étant, faut pas non plus être porté que sur la dépression (#nofilter mais c’est pas une excuse).

Quand ça plane pour toi, c’est beau. Sinon, tu peux aussi, en rentrant du boulot, avoir l’impression que, certes, c’est plus rigolo que quand il drache, mais en termes de Bahamas attitude, on n’y est pas à cent pour cent.

Et ce nonobstant, force est de le reconnaître, ça a de la gueule, pour un ciel parisien smartphonisé. Pour un ciel parisien, donc. Youpi, quoi.

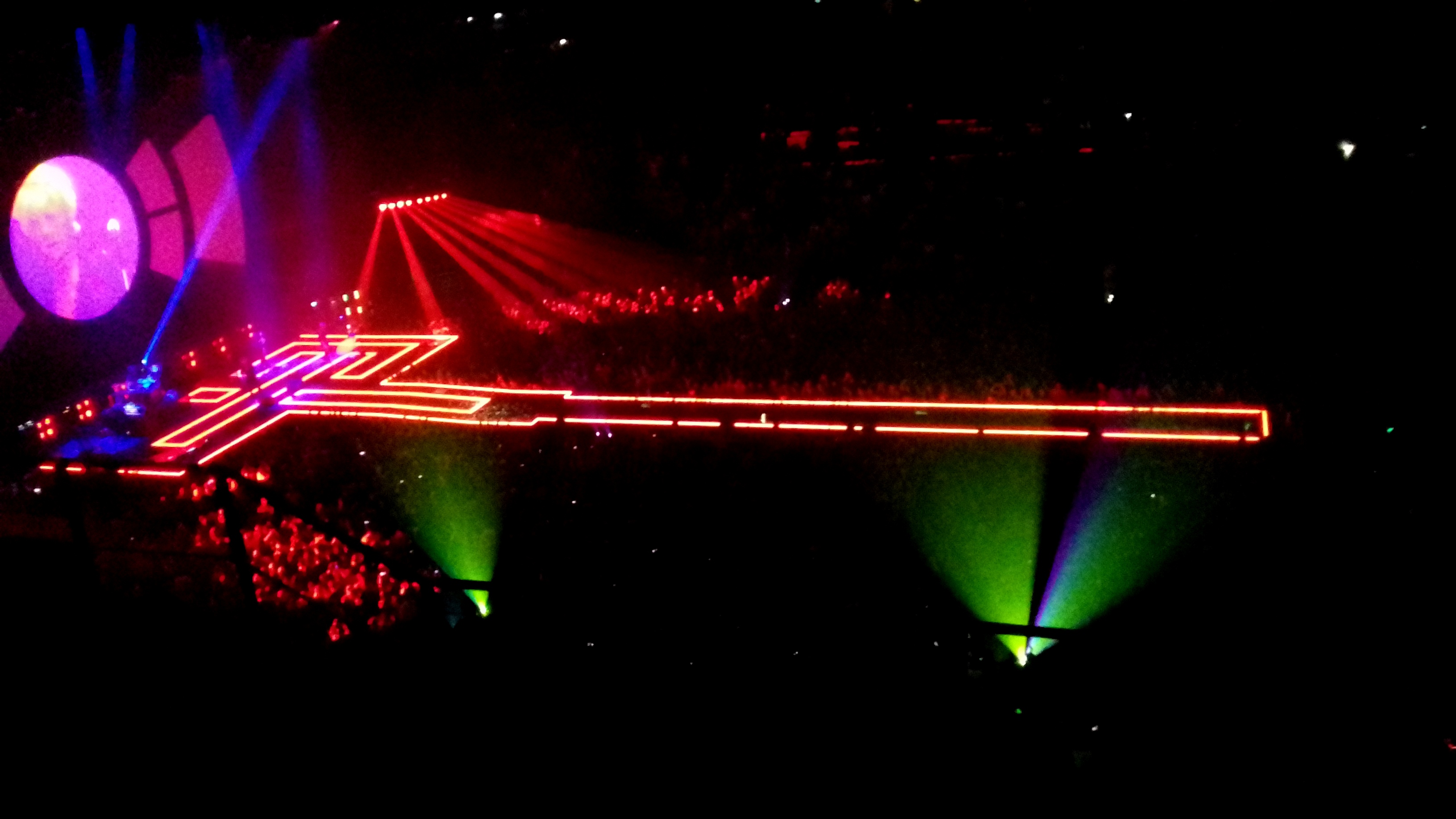

Indochine, « 13 Tour », 16 février 2018, AccorHotels Arena

Ce 16 février marquait l’heureux retour d’Indochine à « Bercy », pour le premier de ses quatre concerts complets, version « 13 Tour » (le cinquième vient d’être annoncé à la réservation et devrait rapidement déborder).

Le contenu

Au programme, 2 h 22 de musique distribuées, grosso modo, en deux temps :

- d’abord l’interprétation du nouveau disque, 13, en réservant une chanson pour la fin ;

- puis, après un rapide feuilletage de classiques (type « College Boy »), le passage aux golden hits, dont les quatre plus connus sont « J’ai demandé à la lune », pour le presque récent et, pour les préhistoriques « Canary Bay », « Les yeux noirs » et l’indispensable « Aventurier ».

Soyons clairs et stipulatoires : un concert d’Indochine n’offre guère de surprise, au contraire. Il est construit autour de topoi rassurants, qui contribuent à fédérer trois catégories de spectateurs – les fans hardcore, les fans qui envient un peu la fanitude des premiers, et les pièces rapportées, tractées par les deux premières catégories (on se souvient de Wally, à l’Espace Jemmapes, remerciant « la moitié des spectateurs qui a obligé l’autre moitié à venir »).

Les caractéristiques

Première caractéristique, la scénographie se décline en trois éléments-clefs : la structure (une scène au fond et une avancée scénique jusqu’aux deux tiers de la fosse) ; les écrans (cette fois joliment découpés façon icône de haut-parleur, avec un écran lunaire supplémentaire pour les spectateurs latéraux) ; et un jeu de lumières tout à fait pimpant, entre effets bateaux mais indispensables, élégantes trouvailles dans la verticalité et rétro-éclairage de la scène, notamment autour du chiffre « 13 », déformé tantôt en croix, tantôt en un T évoquant une pub pour Deutsche Telekom. Cette scène en T est truffée de prompteurs, car Nicola Sirkis ignore complètement ses textes grotesques (voir le refrain de « Song for a Dream », par ex.), semblant les découvrir parfois et s’emmêlant les pinceaux, dès le deuxième titre, quand il a la folie de s’en détacher – heureusement, la salle entière lui sert de prompteur lorsqu’il n’arrive pas à lire son texte, c’est-à-dire, hélas, souvent. À cette double scène (fond + avancée) s’ajoute une scène supplémentaire : la salle, puisque Nicola Sirkis tient à descendre dans la fosse pour saluer ses admiratrices au plus près.

Deuxième caractéristique, la répartition des rôles : un concert d’Indochine, c’est un concert de Nicola Sirkis, point. Ce vendredi, il est teint en blonde, avec une coupe à mi-chemin entre un jacques-higelin hirsute et un footballeur est-allemand inspiré par David Bowie (le spectacle, qui s’ouvre sur un hommage notamment à feu David, s’achève sur « Life on Mars »). Accessoirement, le fondateur du groupe est accompagné de vieux complices, de nouveaux déjà anciens et d’un p’tit inédit – en l’espèce, le batteur, vigoureux et constant : dans un répertoire qui fonctionne essentiellement grâce à la grosse caisse ultra-amplifiée, le Suédois derrière les fûts est la pièce majeure et, sans doute, le meilleur des instrumentistes du soir. Ajoutons aux musiciens l’usage, aussi abondant qu’escagassant, de bandes-sons de deux types : ambiances sonores ou, carrément, play-back (boucle additionnelle et chant enregistré).

Troisième caractéristique, le jeu de scène de Nicola Sirkis, en sus de la lecture de ses chansons, est structuré autour de trois éléments dramaturgiques : les remerciements, lourdement ostentatoires et récurrents ; les mouvements vers le public pour serrer des mains sous l’œil vigilant des, précisément, vigiles, eh oui ; et les « Sooo » tribaux, criés puis dansés dès que le riff instrumental prend le dessus, permettant à « l’électrastar » de crapahuter en hauteur au fond de la scène principale. La construction dramaturgique est aisément reconnaissable, avec le moment acoustique seul au milieu de la salle quand la fin du concert approche, les interludes parlés généreusement bafouillés afin de garder une once de spontanéité dans ce récital ultraprogrammé, les nombreuses pauses pour que papy récupère, le medley de la mi-concert, les gimmicks verbaux aussi attendus que sciemment limités (« putain de public ! putain de nuit ! »), le solo de clavier du chef, soulignant sa virtuosité à échelle humaine, digne de Partenaire Particulier – bref, tout ce qui, mis bout à bout, fait « concert d’Indochine ».

L’évaluation

Et donc, c’était bien ? Reconnaissons avant tout que cette énorme machine à cash qu’est une tournée d’Indochine s’appuie sur une remarquable maîtrise technique (lumières, design vidéo, puissance du son – contrairement au précédent concert du groupe vu à Bercy où, selon notre souvenance, les amplis étaient tombés en rade un bon quart d’heure) : très pro. Surtout, l’on apprécie que le patron ait choisi de chanter en quasi intégralité le nouveau disque, refusant de s’enfermer dans un enchaînement de tubes pour nostalgiques (« allez, on y va ! » lancera-t-il, fataliste, quand le temps est venu de passer au moment RFM du concert). Les concerts qui s’annoncent sont sans doute l’occasion pour le chef de constater l’erreur stratégique patente qui a consisté à choisir comme étendard du nouveau disque « La vie est belle », en espérant renouer, par le casting, avec le succès de « J’ai demandé à la Lune ». En effet, le public connaît mieux quelques autres chansons plus séduisantes – la palme revenant à « Un été français », élu nouveau simple et, pour le coup, vraiment chanté par le public. Les trouvailles visuelles accompagnant la musique sont en général plutôt séduisantes, surtout si l’on exclut la vidéo pataude ouvrant et clôturant le spectacle, ou celle d’Asia Argento en petite tenue, dont on suppute que l’érotique petite culotte doit nous faire oublier le play-back ; mais l’on regrette que les bonnes idées et les effets wow tendent à s’essouffler promptement (réutilisation des souffleurs de pétales multicolores… qui risquent de cacher les prompteurs, suscitant la panique du vocaliste ; envoi un peu cheap d’une vingtaine de ballons au final ; pas de « feu d’artifice » conclusif, etc.). Ajoutons que, à l’évidence, l’habillage visuel a dû susciter un investissement plus massif que le détail du son : voix et basse paraissent sous-produites par rapport aux frappes suédoises.

Alors, que manque-t-il vraiment pour séduire ? Peut-être que, en concentrant les moyens et l’énergie sur un spectacle plus resserré, le groupe aurait gagné en puissance – les baisses de tension lors des pauses multiples finissent par être lassantes, et la stratégie si récurrente qui consiste à laisser chanter le public pour masquer un trou ou reposer la voix fatiguée risque de décevoir ceux qui apprécient qu’un chanteur chante. Peut-être que, en apprenant au moins quelques textes par cœur, Nicola Sirkis ne colorerait-il pas son personnage respectueux des fans avec un côté mécanique et je-m’en-foutiste qui dissone dans ce show bien réglé. Peut-être que, en surjouant moins l’émotion et la reconnaissance (il nous semble que des mercis trop itératifs sont moins percutants que des grâces distillées à quelques moments choisis), la vedette ne laisserait pas sporadiquement sur le côté quelques-unes des pièces rapportées cités supra, prêtes à trouver avenant le zozo, la musique boum-boum entraînante, l’effet « souvenir modernisé » croquignolesque, mais obligées d’admettre, en leur for intérieur, qu’un peu de rigueur ou d’exigence musicale, de la part de Niiiiicola ne nuirait pas pour nourrir leur plaisir de spectateurs.

La conclusion

En bref, nous avons assisté à un spectacle bien habillé, résolument kitsch quoique technologiquement maîtrisé, et plutôt sympathique. Le show a fait le bonheur des groupies, amusé les sceptiques et incité l’ensemble de l’assistance à dodeliner de la tête en rythme. De la belle quoique perfectible ouvrage qui tient avec droiture sa promesse de divertissement bon enfant – c’est l’essentiel, même si l’on eût aimé y déceler un brin de folie.

[Et la première partie ? Ah, oui, on voulait parler de ce groupe nommé Requin chagrin, mais les services d’accueil d’AccorHotel Arena sont tellement nuls qu’il nous a fallu 45’ d’attente avant d’entrer dans la salle. Nous n’avons donc pu ouïr qu’une fin de set sentant son sous-Indochine. Pas de quoi nous faire une idée sur ce combo. Pas merci, l’organisation !]

PS : on nous souffle que l’on a rien compris car y avait plein de soucoupes volantes au plafond. Ben, peut-être faut être un bas de plafond d’exclure autant de gens d’une partie du spectacle, et puis c’est tout.

Corinne Kloska, « Sous le signe de Bach », 13 février 2018, Institut Goethe

Le pitch (Intro 1)

Enfin une critique difficile à rédiger, pour la deuxième partie de notre série sur les transcriptions, rouverte autour du disque de Cyprien Katsaris après quelques épisodes au piano (Yves Henry) et à l’orgue (Vincent Genvrin) !

La problématisation (Intro 2)

Critique difficile d’abord parce que le projet est passionnant (Bach au piano, transcrit de l’orgue de surcroît, et augmenté d’un César Franck laissant résonner autrement l’art de l’olibrius) ; donc les attentes sont hautes. Difficile ensuite parce que nous sommes invité, ce soir-là, et qu’il est toujours délicat de garder son franc-parler dans ces joyeuses conditions (poli, on pourrait s’enthousiasmer a priori pour remercier, ou du moins ne rien critiquer par respect pour l’artiste et reconnaissance envers la production). Difficile enfin parce que… ben parce que, tautologie, il n’est tout simplement pas simple de rendre raison, à leur aune, et des qualités (vu le programme ou très virtuose, ou très délicat, feat. trois chorals redoutablement transcrits par Ferrucio Busoni, un grand triptyque de Franck et le BWV 543 remixé par Franz Liszt en sus du tube « Bist du bei mir » dans la version inédite d’Éliane Richepin, on se doute que Corinne Kloska a des doigts à revendre), et des difficultés, patentes, rencontrées par l’artiste ce 13 février.

Le plan (Intro 3)

Cela étant posé, tant mieux. Ben oui, c’est un p’tit peu plus stimulant à rédiger, une critique difficile. Et puis, avec quelques heures de vol, on apprend à développer des stratégies pour pallier cette complexité – trois stratégies, forcément ; en Lettres, quand on était jeune, c’était la norme, alors bon, restons jeunes afin d’essayer, posément, d’écrire du récital ce qui nous semble juste sinon bon.

Le développement en trois mouvements

Première option : nous pourrions, simplement, aborder le concert par une feinte objectivité. Dès lors, nous admettrions avec un désarroi certain que nous avons entendu beaucoup de pains et que nous avons vu, à plusieurs reprises, l’artiste perdue car sa main gauche sonnait faux et refusait de se rattraper. Cependant, cette objectivité reste relative : devant la quantité de notes exigée, les différences de types de musique présentés, les prises de risque et la spécificité du live par opposition au disque studio qu’il accompagne, doit-on préférer un jeu lisse et sans accrochage à un jeu engagé avec son lot de scories, il est vrai plus dangereusement en évidence dans la musique de Bach que dans une sonate de Pierre Boulez ou une mazurka de Jambon Frèz ?

Deuxième option : nous pourrions avouer notre déception devant le choix de l’artiste d’abuser de la pédale de sustain, soit pour créer une résonnance d’église assez caricaturale, soit pour essayer, en vain, d’estomper les errements cités supra. Cependant, ce constat, quasi objectif lui aussi, tendrait à gommer la particularité et de la salle, à l’acoustique sèche, et du Blüthner de l’institut Goethe, dont la sonorité parfois dure et inégale exige des trésors de finesse, de la part des artistes, afin d’assurer la continuité des lignes mélodiques et de donner à goûter les beautés harmoniques. Gageons que ce flou, au rendu pas toujours artistique, naît d’une volonté vaine quoique généreuse – celle de recréer une résonance dans une salle de concert qui n’en a guère. Cela n’ôte pas toute notre déception, mais contraste avec les extraits du disque que nous avions pu entendre en avant-première, extraits où la clarté et la précision digitale nous avaient davantage séduit que ce soir.

Troisième option : nous pourrions regretter, surtout au vu d’un programme aussi varié, ce que nous avons perçu comme une étrange tendance à la monochromie, privilégiant l’usage du mezzo forte voire du forte lors des accords en octave, au détriment d’une palette de nuances plus large. Cependant, cette voie critique, peut-être liée à la spécificité de l’instrument, conduirait à gommer la capacité de l’artiste à jouer de façon très pédagogique, sans que le terme ait, pour une fois, une connotation péjorative : sur une même intonation, portée par des poignets d’une grande souplesse permettant un toucher et des legato diversifiés, Corinne Kloska parvient à faire entendre chaque voix et à créer des échos entre ces lignes plus subtilement que si elle s’astreignait à un contraste scolaire, façon coup de Stabylo, la voix entrante en forte et les voix précédentes en pianissimo. À ce titre, l’entrée de la fugue du « Prélude, choral et fugue » de César Franck (que seul le titre relie au projet autour des transcriptions de Bach, mais le titre du disque est « Sous le signe de Bach »), est un modèle du genre ; et les brèves œuvres de Szymanowsky et Scriabine concluant, en bis, le concert, montrent que cette clarté polyphonique n’est pas contradictoire avec une énergie de très bel aloi.

La conclusion

Alors, plutôt que de s’attarder maintenant sur l’énormité incluse dans l’intéressante note de programme (« au dix-neuvième siècle, presque tous les foyers possédaient un piano, voire deux » : mazette, paysans, prolos et pauvres ne font donc pas partie de la société ou avaient des pianos cachés dans taudis ou masures ?), suspendons un temps notre estimation mais pas notre estime.

Certes, le concert a privilégié l’ambition à la sécurité, quitte à décontenancer parfois la pianiste et l’auditeur.

Certes, les incertitudes de doigts et la perplexité de la pianiste devant les frottements ont pu être dérangeants tant, par compassion, le spectateur avait le réflexe de s’inquiéter par anticipation.

Certes, à plusieurs reprises, on a admiré le professionnalisme de la dame pour deux motifs : d’une part, ce qu’elle sait faire de ses quatre ou cinq mains est inaccessible au béotien qui l’applaudit ; d’autre part, elle a su rester constante et sérieuse à tout moment, alors qu’un être humain normalement constitué aurait parfois claqué le clavier en s’avouant vaincu.

En somme, les scories, propres au direct, humanisent l’exceptionnel et n’effacent pas la cohérence ni l’intérêt du projet ; elles ne gomment pas l’audace de cette heure un quart de musique à découvert ; et elles ne voilent pas irrémédiablement la musicalité indispensable pour faire miroiter Bach à l’aune de ses adaptateurs, quand tant de snobs drogués à la musicologie historiquement informée excluent le zozo du champ d’action des pianistes – le fait qu’il s’agisse, ici, de transcriptions, apaisera le vert courroux de ces idiots.

L’ouverture

Comme on a un peu d’chance (pas souvent, souvent, mais parfois, parfois, comme un notaire, faut l’avouer – même en relisant cette facétie, j’ai pas compris du premier coup et pourtant, a posteriori, c’est presque clerc, ha-ha), on aura le plaisir, prochainement, d’écouter le disque à l’origine de ce concert, publié chez Soupir éditions, et d’examiner de la sorte une autre version, par une même artiste, d’un même projet. Peut-être commencera-t-on en chougnant que c’est une critique difficile à rédiger vu que l’on a déjà parlé du sujet, façon captatio benevolentiae quêtant l’empathie sous forme de piètre running gag. Ou alors, avec le ton mielleux d’un présentateur de radio publique, nous citerons Jacques Roubaud en minaudant : « C’est un autre roman encore, peut-être le même » puis en sourçant la citation, par honnêteté et fatuité (Quelque chose noir, III, « Roman, II », Gallimard [1986], rééd. « Poésie / Gallimard », 2001, p. 53) Qui sait ?

En attendant, dire que la curiosité d’entendre la version studio nous titille sera, on l’aura pressenti, manière de litote.