L’Or du Rhin, Philharmonie, 24 mars 2018

Le Ring fait driiing avec la première partie des deux diptyiques russes : entre mars et septembre, le Mariinsky exporte ses habitudes wagnériennes nées en 2003, avec, en guise de mise en bûche vouée à envoyer du bois, L’Or du Rhin ce samedi et La Walkyrie ce dimanche. Donc, Valery Gergiev à parti, c’est l’pari, et ça marche peu ou prou, sans « t », merci, dans les deux sens, je pense qu’il est inutile de spécifier lesquels. Alors que ses fans espéraient, après sa prestation, croiser le chef au cure-dent à la sortie des artistes (« non, il dédicace son livre / – Il a sorti un livre ? Je savais pas / – Lui non plus, il croyait juste avoir dit quelques mots à un mec, et bim », bien – oh, ça va), la Philharmonie mettait du temps à se vider de ses spectateurs tant l’enthousiasme avait été partagé, ce qui n’est pas toujours un synonyme de mesuré – comme quoi, les synonymes, faut s’en méfier. Que s’était-il donc passé pendant plus de cent cinquante minutes sans entracte, dans une salle comble, pour expliquer cet enthousiasme ?

Pour ceux qui s’intéressent au synopsis de Das Rheingold, disons que c’est, fondamentalement, une histoire de BTP, fondée sur un litige entre un couple qui se croit plutôt malin – il propose de refiler aux entrepreneurs la sœur de madame, en guise de paiement –, puis qui s’en mord les doigts parce que les entrepreneurs acceptent et, du coup, y a plus personne pour aller cultiver le verger. Plus de détails sur le pitch ici.

Mihail Petrenko (Fafner), Vadmi Kravets (Fasolt), Ilya Bannik (Donner), Alexander Timchenko (Froh), Zlata Bulycheva (Erda), Oxana Shylova – enfin, un bout (Freia), Anna Kiknadze (Fricka), Mikhail Vekua (Loge) et Yuri Vorobiev (Wotan). Photo : Josée Novicz.

Cette version de concert permet de rappeler un problème structurel de la Philharmonie de Paris : l’acoustique est aléatoire. À la place où nous sommes, pourtant en hauteur, nous entendons parfaitement les chanteurs, au point de soupçonner une improbable amplification, non parce que ça envoie, jusque dans les respirations, mais parce qu’il est impossible d’identifier la provenance du son. Si l’on accepte cette étrangeté assez perturbante, on peut affronter ces 2 h 30 (plus proches des 2 h 45) avec l’orchestre et les solistes du Mariinsky, accompagnés par le chef-qui-dirige-juste-les-concerts-pas-les-répétitions, réputation affirme. Le résultat est tout à fait gouleyant, bien que l’énergie étonnante et bienvenue du début semble se déliter à mesure que passent les scènes de cet ample prologue. L’orchestre est remarquablement préparé et semble fort expérimenté dans cette saga, prêt à répondre aux signes parfois cabalistiques du chef, voire à les anticiper. Le contraste entre les ensembles, les détails des pupitres et le souci du juste accompagnement séduisent.

- Yuri Vorobiev (Wotan). Photo : Josée Novicz.

- Mikhail Vekua (Loge). Photo : Josée Novicz.

- Roman Burdenko (Alberich). Photo : Josée Novicz.

- Zhanna Sombrovskaya (Woglinde), Irina Vasilieva (Welgunde) et Yekaterina Sergeyeva (Flosshilde), les filles du Rhin. Photo : Josée Novicz.

- Andrei Popov (Mime). Photo : Josée Novicz.

- Vadim Kravets (Fasolt) et Mikhail Petrenko (Fafner). Photo : Josée Novicz.

- Oxana Shylova (Freia). Photo : Josée Novicz.

- Zlata Bulycheva (Erda). Photo : Josée Novicz.

- Anna Kiknadze (Fricka). Photo : Josée Novicz.

Côté solistes, les Russes débarquent avec des Russes, ce qui paraît très exotique en France où l’Opéra national ne programme, c’est à peine une exagération, quasi aucun Français. Ce samedi, toutes les voix sont sûres, travaillées, précises et engagées, n’en déplaise au critique qui critique. Dans les grands rôles, Yuri Vorobiev, Wotan du jour capable de chanter les mains sous les aisselles tant il se sent à l’aise sur la fin, a la faconde du rôle, mais sa voix, initialement sûre, paraît moins solide à partir de la scène avec Alberich. Mikhail Vekua est un Loge pervers à souhait, même si on aurait pu l’imaginer plus noir et moins en recherche de sympathie que ce que ses sourires laissent entendre, version de concert oblige. Les deux minifrangins ennemis, Mime (Andrei Popov) et Alberich (Roman Burdenko), jouent avec gourmandise leurs personnages, l’un de chougnard benêt, l’autre de vainqueur provisoire aussi sot (et non point aussi son, ceci serait sans sens, sauf pour un charcutier, à l’art rigueur) qu’un balai ou que son frère… même si l’on aurait rêvé, parfois, plus de graves pour le nain-crapaud. Les filles du Rhin (Zhanna Dombrovskaya, Irina Vasilieva et la rayonnante Yekaterina Sergeyeva) chantent avec une joliesse soignée leurs trios voire leurs soli, même si on ne jurerait pas que, dans la tribu de Zhanna, la langue allemande soit extrêmement naturelle. Les deux frangins géants, Fafner et Fasolt, sont incarnés par Mikhail Petrenko et Vadim Kravets, qui font valoir leur énergie en colère plus que la puissance de leurs graves, ce qui montre ainsi la palette d’un Mikhail Petrenko loué jadis dans cette salle Pleyel massacrée par les crétins incultes de hauts fonctionnaires français, bref. À notre goût, il manque aussi un p’tit quelque chose aux deux autres solistes principaux : Alexander Timchenko est un Froh vaillant mais sans la puissance incontestable qui sied au rôle ; et Anna Kiknadze, coupe façon Waltraud Meier, propose une Fricka plus soprano que mezzo – c’est une option, mais, pour la maîtresse du destin, ce n’est pas notre casting préféré. Dans l’ensemble, le plateau vocal oscille donc entre digne et impressionnant.

De sorte que, entre artistes vigoureux et orchestre joliment à l’ouvrage, le snobisme du spectateur revenu de tout peut être mis à part pour saluer un concert de très haute volée. Le long triomphe fait aux musiciens et aux chanteurs est mérité, en attendant l’écheveau échevelé de La Walkyrie dès ce dimanche.

Philippe Entremont : bilan, actualité et prospective (1)

Philippe Entremont, l’entretien :

premier mouvement, le bilan

Suite de nos grands entretiens, après le cas Cyprien Katsaris ! Encadré par son attaché de presse et son assistante, ce 16 mars 2018, Philippe Entremont me reçoit chez lui, tout frétillant : il vient de lire une critique dithyrambique de son dernier disque. Bien qu’il ait plus hâte de diffuser la bonne nouvelle que de répondre aux questions de l’inconnu, il accepte de bonne grâce de se poser à son bureau pour affronter les questions sans doute rituelles, auxquelles l’artiste répond néanmoins avec fougue avant, parfois, de se reprendre d’un : « Bon, ça, vous n’êtes pas obligé de le dire, hein ! » Voici donc ce que, après une heure de discussion et d’écoute, l’on s’est senti obligé de dire.

« J’espère jouer jusqu’à cent dix ans, au moins »

Philippe Entremont, nous nous rencontrons à l’occasion de la publication d’un disque que vous avez longuement préparé…

Non, pas préparé : mûri.

La particularité de ce disque est que vous l’avez tant « mûri » qu’il paraît être à la fois un bilan de votre art pianistique, une nouvelle actualité de votre carrière d’interprète et un nouveau départ. Si vous l’acceptez, ce seront donc les trois mouvements que nous suivrons : bilan, actualité, prospective. Et nous pourrions commencer en insistant sur votre jeune âge, afin de contribuer à faire reculer la rumeur. En effet, vous avez coutume d’attirer l’attention sur un point crucial : contrairement à une fake news souvent répandue, vous n’êtes pas né le 6 juin 1934 mais le 7 de ce mois.

En effet. C’est très important, et ce n’est toujours pas corrigé, cette histoire.

Quelques années après ce 7 juin, quand vous étiez encore plus jeune qu’aujourd’hui, vous avez d’abord été violoniste.

Oui, huit jours.

En effet, vous avez très vite découvert l’intérêt du piano : sauf pour certains, ça se joue assis, et ce n’est pas un détail pour vous. Vous écrivez même, dans Piano ma non troppo (de Fallois, 2015) : « J’avais envie de travailler assis. J’aimais le confort, et voilà tout. »

C’est la vérité. L’absolue vérité.

Plus tard, avez-vous regretté cette illusion du confort ?

Certainement pas. D’autant moins que j’ai pu constater que les violonistes étaient obligés de s’arrêter de jouer très jeunes. Le seul qui ait joué relativement tard, c’est Nathan Milstein. J’étais très ami avec lui. Je l’ai entendu jouer, à quatre-vingt ans révolus, toutes les sonates de Bach en une soirée, à Vienne… et sans qu’il y ait un pépin. C’était une merveille, mais une merveille exceptionnelle. Les pianistes, eux, jouent tard. Mieczysław Horszowski a donné son dernier concert à plus de cent ans.

C’est l’avantage de jouer assis ?

Ça va surtout devenir une nouvelle norme. Avec l’allongement extraordinaire de la vie, on peut espérer jouer jusqu’à cent dix ans !

Vous envisagez donc vos trente prochaines années de carrière avec sérénité.

Trente ans ? Vous n’êtes pas très optimiste ! Laissez-m’en un peu plus, de grâce…

Votre indéfectible passion pour la position assise n’empêche pas votre goût pour la position surplombante de chef d’orchestre. Puisque nous parlons ici de votre nouveau disque de pianiste, nous pouvons interroger cette expérience fluide. En effet, vous avez expliqué combien votre position de soliste, à la fois hors de l’orchestre et faisant corps avec lui, vous avait aidé dans votre travail de chef ; inversement, votre position de chef a-t-elle nourri votre travail de pianiste ?

Écoutez, je dois vous avouer quelque chose. En un sens, c’était inévitable et, cependant, je n’ai jamais cherché à être chef d’orchestre. C’est étonnant. J’ai commencé le piano à huit ans, mais j’ai fait en quatre mois ce qui se faisait en trois ans. Tout ça parce que j’étais prêt. Avant de toucher l’instrument, j’avais suivi une année entière de solfège. Je ne travaillais que ça. Si bien que, à huit ans, j’étais un grand virtuose du solfège. De toute façon, il ne faut pas commencer trop tôt le piano. La main n’est pas terminée, et on prend très facilement de très mauvaises habitudes dont on ne se débarrasse jamais. Moi, quand on m’a mis un piano sous les doigts, j’ai avancé très vite. En trois mois, je jouais les petites sonates de Beethoven. C’est quand même formidable, non ? Et le plus formidable, à cet âge, c’est la mémoire : c’est fou ce que l’on peut apprendre rapidement !

Donc, à huit ans, vous avez beaucoup travaillé.

Pas « à huit ans », bien davantage : entre huit et onze ans, j’ai beaucoup travaillé.

Et, à onze ans, c’était fini ?

Honnêtement ?

Je subodore que ce sera plus intéressant ainsi, oui.

Eh bien, après onze ans, je n’ai rien foutu pendant les quatre ans que j’ai passés au Conservatoire de Paris. Dieu merci, j’ai quand même eu, jeune, mon Premier prix… même si José Iturbi, grand pianiste et chef espagnol, m’avait devancé et avait eu son Prix plus jeune que moi, de quelques mois.

Vous l’avez encore en travers de la gorge.

Disons que ça m’a beaucoup contrarié pendant très longtemps.

« Je ne suis pas le seul à bien jouer du piano »

Revenons à ma question, si vous le voulez bien : en quoi votre activité de chef a-t-elle influencé votre activité d’instrumentiste ?

J’ai toujours été intéressé par l’orchestre. J’ai toujours orchestré ce que je jouais. Quand j’interprétais des sonates de Beethoven, je les orchestrais dans ma tête. Le piano permet d’imaginer tous les instruments. On a une variété de registre phénoménale. L’orchestration au piano est une activité très saine. Dans certains passages, on entend les violoncelles ; dans d’autres, on entend les cors, les timbales, etc. Les couleurs que l’on peut trouver au piano sont infinies. Il n’y a pas, d’un côté, piano, de l’autre, forte. Le plus intéressant, c’est ce qu’il y a entre les deux. Je le vois, avec les jeunes artistes qui me font la gentillesse de venir travailler avec moi. C’est affolant, ce que l’on constate : manque de culture musicale, défaut d’imagination absolument hallucinant, méconnaissance du style, difficulté à nuancer avec finesse, ignorance de l’art de la pédale – la pédale, ça se travaille avec le bout du pied, c’est pas un accélérateur ! –, etc. Cela dit, je ne suis pas le seul à bien jouer du piano, attention : il y a de très grands pianistes… et de très mauvais. Mais, je vais vous faire une confidence, je préfère les mauvais aux moyens.

Parce que, au moins, ils sont bons dans leur « mauvaiseté » ?

Exactement !

Dans votre livre, vous avez expliqué que Maureen O’Hara vous séduisait davantage que Germaine Tailleferre. Ne pensez-vous pas, puisque l’on parle de bilan et d’évolution, que vos jeunes consœurs doivent affronter une « exigence Maureen O’Hara », qui les inciterait à faire passer, parfois, leur talent sous leur capacité à être plus fantasmatiques que Germaine Tailleferre ?

Il faut reconnaître que le piano a eu un âge d’or. Aujourd’hui, il n’y a plus un Chopin. Il n’y a plus un Liszt. Il n’y a plus un Debussy. Il n’y a plus un Ravel. Ravel était un compositeur pour piano exceptionnel ! Il n’y a plus un Prokofiev. Bref, il n’y a plus de grandes œuvres pour piano. Les dernières, c’étaient les sonates de Pierre Boulez. Aujourd’hui, on est dans une impasse épouvantable. Pour les compositeurs, le piano, c’est assez terminé.

Vous-même avez connu un certain âge d’or, puisque vous n’êtes pas seulement pianiste, chef et pédagogue, mais aussi mémoire vivante. Vous avez rencontré des personnalités très importantes de la musique de ce dernier siècle – je pense à trois exemples : Stravinski, Bernstein et Villa-Lobos.

Je vais vous le dire tout de suite : il vaut mieux connaître la musique que les compositeurs.

Vous l’avez dit d’Igor Stravinski…

Il n’y a pas que lui. Et puis, moi, je n’ai pas connu le vrai Stravinski. J’ai connu un personnage déjà âgé. Il était curieusement un peu aigri, alors que tout lui réussissait. Peut-être était-il dans une impasse musicale, aussi. Le langage musical avait évolué depuis Le Sacre du printemps ! Je l’ai connu trop âgé. Disons pudiquement que, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, il n’était plus lui-même. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, c’est beaucoup, quand même… Je vais être clair : quand je l’ai connu, ce grand monsieur était dans l’incapacité de diriger un orchestre.

« Être normal, c’est sortir de la musique »

Pourtant, vous estimez avoir enregistré un très beau disque avec lui…

Oui, je suis très content de ce disque, et les gens l’aiment beaucoup. Il faut absolument que vous l’écoutiez ! Bien des années plus tard, je ne peux que remercier les musiciens freelance de New York avec qui j’ai travaillé. C’étaient des interprètes étourdissants, bien qu’ils n’appartinssent pas à un orchestre. Le principe était identique à celui de Hollywood, où vous avez des orchestres sensationnels qui enregistrent les musiques de films avec des artistes éblouissants. Le Columbia Symphony Orchestra était de cette trempe. C’était formidable, et ça nous a permis de faire le disque tout seuls.

Malgré la présence du compositeur…

Je vais vous dire : je me souviens de deux choses, à propos d’Igor Stravinski. Première chose : il ne me parlait presque pas. Manifestement, il ne pouvait pas me voir, peut-être parce qu’il voulait faire le disque avec… hum, une pianiste dont je tairai le nom. C’est hallucinant, parfois, le choix des compositeurs, même si je ne suis pas sûr qu’il était en état de la choisir personnellement. Seconde chose dont je me souviens : il me tutoyait. J’étais très content. Un jour, il m’a dit : « Dis-moi, Philippe, qu’est-ce qu’on fait, ici ? » Méfiant, je l’ai laissé s’embourber seul. Eh bien, il ne s’est pas embourbé du tout ! Il m’a dit : « On fait un disque. On fait une photo. Un disque, c’est simplement le reflet d’un instant. » Il avait raison. Un disque n’indique jamais une manière définitive de jouer une œuvre. Même quand le compositeur dirige. Un disque illustre simplement la manière dont on jouait une œuvre ce jour-là, point à la ligne.

Vous-même l’avez prouvé en réenregistrant des œuvres.

C’est exact. J’ai fait tout Ravel, et je l’ai réenregistré vingt ans après. La vision est à peu près la même, mais il n’y a rien de pareil. Heureusement. C’est une autre photo.

D’autres photos sont plus joyeuses : vous êtes souvent revenu sur votre intimité avec Leonard Bernstein et sa famille.

Bernstein, c’était un copain. Je m’entendais très bien avec lui, alors que nous étions totalement différents à tout point de vue. Je n’avais jamais rencontré quelqu’un d’aussi doué. Vous savez, celui qui a écrit West Side Story n’est pas n’importe qui. C’est quand même un des plus grands opéras jamais écrits. Dans le siècle dernier, il y a deux opéras miraculeux : West Side Story et les Dialogues des carmélites de Francis Poulenc. Oh, on peut ajouter L’Ange de feu de Sergueï Prokofiev, que j’aime beaucoup. Certains compositeurs contemporains ne manquent pas d’intérêt, notez bien. Par exemple, j’ai développé une oreille spécifique, donc un penchant pour quelqu’un comme Philip Glass. C’est de la musique répétitive, mais c’est formidable. Ce type est un grand compositeur. Il a écrit un opéra de 95’ à partir des Enfants terribles de Jean Cocteau. Il y a trois pianos dans l’instrumentarium, et c’est magnifique.

Parmi les compositeurs que vous avez croisés, il y a Heitor Villa-Lobos.

Oui, un jour, j’étais à New York, il m’invite à venir travailler chez lui. J’accepte avec empressement. Je me mets au travail ; et lui, assis à la table qui jouxtait le piano, composait. Effarant, n’est-ce pas ? Moi, je lui collais des Ballades de Chopin, et lui écrivait des Saudades do Brasil ou je ne sais quoi !

C’est curieux, d’inviter un musicien et d’écrire autre chose à deux mètres de lui, non ?

C’est simplement le signe qu’il savait faire abstraction. Je vous l’accorde, on peut se demander comment…

… et pourquoi, aussi !

Je l’ignore. Je ne lui ai jamais posé la question.

Puisque nous parlons de ce qui est logique et compréhensible, parlons aussi de la normalité. En 2015, vous affirmiez vouloir vivre comme un individu normal. C’est quoi, pour vous, être normal ?

Oh, je sais bien que l’on n’est jamais normal. Personnellement, je me considère néanmoins comme normal chez les anormaux.

Comment se constitue la normalité d’un pianiste au rayonnement international ?

Pourquoi cette question ? Vous ne me trouvez pas normal ?

Ça dépend, mais ça me permet de reposer ma question : c’est quoi, pour vous être normal ?

Pour moi, c’est sortir de la musique. Je m’intéresse à tout. Je ne martyrise personne. J’ai d’immenses défauts. J’ai de grandes qualités. [Son assistante intervient : « Pardon ? J’ai pas entendu ! Cette phrase a glissé… »] Bref, je suis comme tout le monde. Sauf que j’ai tout à fait réussi à être un artiste et un être normal. C’est pas mal, non ?

À suivre : deuxième mouvement, l’actualité

Un sacré wow

Impressionnant, émouvant, puissant : en conclusion du week-end magique de Saint-André, le concert de Carême donné par l’Ensemble Vocal International Bastille (EVIB) a fait plus que tenir ses hautes promesses. À la base, une proposition absurde, faite à ces artistes, pour la plupart membres titulaires du chœur de l’Opéra national de Paris : venir chanter pour le festival Komm, Bach!² en contrevenant à une de leurs règles – inclure une partie d’orgue, au moins pour l’ouverture et la conclusion du concert. Ces foufous ont accepté le défi et se sont donc armés du jeune, brillant et néanmoins fort sympathique continuiste Geronimo Fais, formé aux meilleurs conservatoires italiens avant d’intégrer le Conservatoire à Rayonnement Régional de la rue de Madrid, et fortifié par les conseils, entre autres, de Christophe Rousset et Noëlle Spieth.

- Jennifer Young, Barbara Montinaro et Florence Gelas, sopranos. Photo : Rozenn Douerin.

- Laeticia Goepfert, Mathilde Rossignol, Alyna Synelnykova, altos, et John Bernard, ténor. Photo : Rozenn Douerin.

- Davide Cusumano, ténor, Bernard Arrieta, baryton, Pierpaolo Palloni et Marc Chapron, basses.

Dans cette perspective, les artistes dirigés par Luca Sannai ont osé interpréter un programme d’une exigence audacieuse ou d’une audace gorgée d’exigence, va-t’en savoir, qu’ils n’ont point hésité à mettre en espace en fonction du sens des pièces interprétées et de l’acoustique du lieu. Le résultat : 1 h 20, avec entracte, de motets « de circonstance » carémistologique, puisant dans la musique grégorienne comme dans la musique contemporaine (on peut retrouver le détail du programme ici), bref, une set-list capable d’embrasser et d’embraser le cœur du public. Sous la direction d’un chef en fusion (un chef italien, quoi), onze « choristes » ont signé une prestation magnifique pour le seul plaisir de partager de la grande musique interprétée avec de grands talents pour qui n’en veut. Touchant et fort. Méritaient bien un coquetèle de prestige, ces artiss, avec verre en cristal, caviar et champagne grand cru, nom d’une tartiflette.

Merci à chacun des treize olibrius venus passer leur dimanche après-midi en l’église Saint-André de l’Europe, et merci aux frappadingos qui ont bravé la tempête de neige (aka les quelques flocons parisiens) pour les applaudir. À chacun, rendez-vous le 8 avril, 17 h, pour le concert héroïque de l’organiste belge de l’année – je sais pas pourquoi, Komm, Bach! est obsédé par les organistes belges : l’an passé, on accueillait la pépite Jean-Luc Thellin ; cette année, ce sera cet escogriffe de François-Xavier Grandjean pour un programme pyrotechnique allant de Bach à la musique contemporaine, en passant par Franck et Gigout, toujours précieux pour l’interprète virtuose qui souhaite se dégourdir les saucisses. Fais-tu pas ton maudit nigaud de niaiseux, rates-tu pas ça, malheureux !

Un peu de popopopo dans un monde de pipes

C’était un concert improbable à l’aune des bienséances compassées : orgue et flûte de Pan autour de classiques de la musique ancienne.

C’était aussi un pari audacieux, fomenté notamment par Philippe Emmanuel Haas, venu spécialement de Suisse pour souffler dans ses tuyaux, et soutenu par Dominique Aubert à l’accent du Sud aussi solide que ses vingt doigts, fins dans l’accompagnement, sûrs dans le diptyque du Bach au programme ce soir-là.

Un concert construit, maîtrisé et réjouissant, à l’image de deux artistes… et de l’assistante de l’organiste. Joyeux de partager cela avec un public trié par lui-même sur le volet. Merci à lui et à eux.

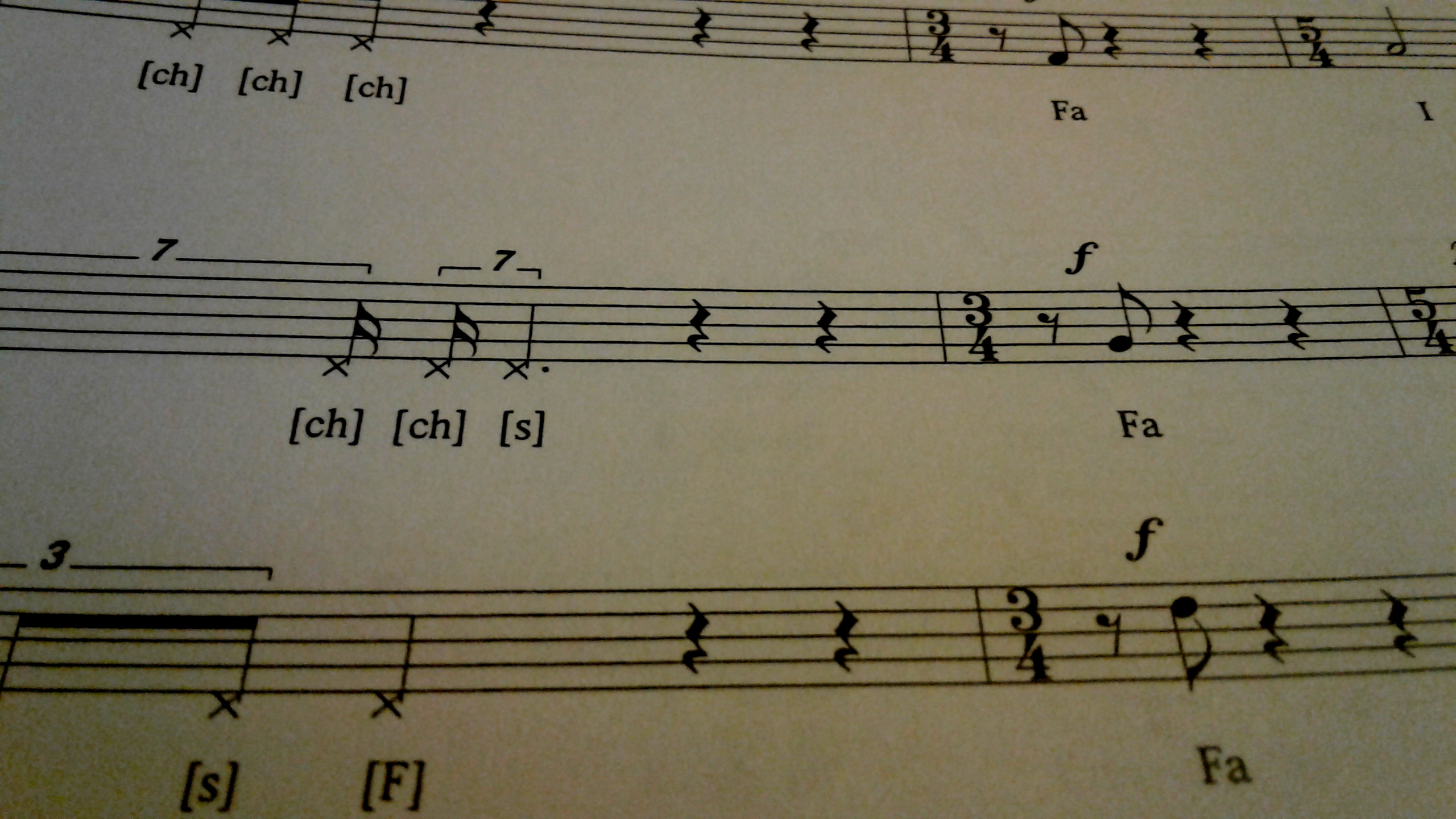

Révolte !

Le ténor 3, en clef de sol, au-dessus, chante un fa et dit : « Fa. »

Le ténor 3, en clef de sol, au-dessus, chante un fa et dit : « Fa. »

Le basse 2, en clef de fa, tout en bas, chante un fa et dit : « Fa. »

Comme de par hasard, le compositeur essaye de piéger le basse 1, en lui faisant chanter un si tout en disant : « Fa. » Comme de par hasard, le basse 1, c’est moi. De par haasard, donc, ou complot scientifique ?

La Bastille prend l’Europe

Le week-end magique de Saint-André de l’Europe s’ouvre ce samedi, à 20 h, avec un incroyable concert orgue et flûte de Pan ; et il s’achève ce dimanche, avec un concert qui commencera à 17 h pétouillantes. Au programme, un chœur formé par les meilleurs choristes titulaires de l’Opéra national de Paris et quelques-uns de leurs estimés collègues, le tout piochant dans les plus brillants gosiers du monde, entre Chine, États-Unis, Espagne, forcément Italie et même, pour la couleur locale, France. Sur leur set-list, des motets magnifiques qui vont de Bach (né en 1685) à Piotr Janczak (né en 1972). À l’orgue, un jeune continuiste formé par les meilleurs rganisss italiens et, côté secouage des saucisses, par un certain Christophe Rousset (Noëlle Spieth vient de le prendre en mains au CRR de la rue de Madrid, ça promet).

Le week-end magique de Saint-André de l’Europe s’ouvre ce samedi, à 20 h, avec un incroyable concert orgue et flûte de Pan ; et il s’achève ce dimanche, avec un concert qui commencera à 17 h pétouillantes. Au programme, un chœur formé par les meilleurs choristes titulaires de l’Opéra national de Paris et quelques-uns de leurs estimés collègues, le tout piochant dans les plus brillants gosiers du monde, entre Chine, États-Unis, Espagne, forcément Italie et même, pour la couleur locale, France. Sur leur set-list, des motets magnifiques qui vont de Bach (né en 1685) à Piotr Janczak (né en 1972). À l’orgue, un jeune continuiste formé par les meilleurs rganisss italiens et, côté secouage des saucisses, par un certain Christophe Rousset (Noëlle Spieth vient de le prendre en mains au CRR de la rue de Madrid, ça promet).

Du coup, on va pas se mentir : vous pouvez rater le concert du samedi qui s’annonce original et cultivé, ou ce concert qui s’annonce spectaculaire et poignant, hein. C’est l’inconvénient de la liberté. Parfois, ça pousse à faire des bêtises. Mais comme ça pousse aussi, parfois, à venir aux concerts Komm, Bach!, ça nous va bien.

- Programme KB 14 – 1

- Programme KB 14 – 2

- Programme KB 14 – 3

- Programme KB 14 – 4

- Programme KB 14 – 5

- Programme KB 14 – 6

L’orgue de Saint-André s’enrichit de nouveaux tuyaux !

Ben voilà. L’heure approche, et non le rap roche, ça ne voudrait guère dire. Afin d’imploser le médiocre et le banal, Komm, Bach! vous invite à profiter d’un week-end magique, qui commence ce samedi 17 mars avec un concert orgue et flûte de Pan. Mais pas orgue et flûte de Pan genre bonnet et condor qui passe dans le métro. Non, orgue et flûte de Pan genre frac et Bach-Mozart-Petrali-entre-autres. Dominique Aubert tiendra les orgues, Philippe Emmanuel Haas soufflera ses tuyaux, Rozenn Douerin filmera le récital pour que vous en profitiez en direct sur grantécran, et vous, vous pourrez venir écouter et donc, voir, librement ce duo improbable. À samedi !

- Programme KB 13 – 1

- Programme KB 13 – 2

- Programme KB 13 – 3

- Programme KB 13 – 4