Il Viaggio, Dante, Garnier, 21 mars 2025

Devant un rideau vert moche, un micro attend. L’opéra national de Paris lance ainsi, modestement, sa nouvelle création à Garnier – cet établissement où les minettes de presque tout âge arrivent plus tôt pour se dénuder et être prises en photo autour de l’escalier monumental avant, hélas, le plus souvent, de se rhabiller – pour sept représentations qui, après avoir longtemps été annoncées complètes, ne l’étaient plus au soir de la première. Pour cet événement, car c’en est un, Frédéric Boyer, engagé comme librettiste, s’est inspiré de Vita nova et de Divina Commedia de Dante Alighieri afin d’inspirer à son tour Pascal Dusapin. L’opéra est monobloc :

- un prologue (sans sous-titre) et sept scènes,

- 1 h 50,

- pas d’entracte.

Comme d’habitude sur les deux scène de l’opéra national parisien, les Français ne sont pas les bienvenus.

- L’opéra, même écrit par des Français, est bien sûr en italien (le français, c’est caca),

- le chef d’orchestre – Kent Nagano himself – est américain (les Français sont nuls), et

- les solistes sont étrangers (les Français n’ont pas le niveau), à l’exception de Dominique Visse, le haute-contre qui fait entendre la voix des damnés – hasard ou réalité scientifique ?

Dans ces conditions, je propose et repropose que l’État arrête de sponsoriser une institution qui rejette avec autant de systématisme les forces vives artistiques issues de l’Hexagone. En sus, ma suggestion me semble très opportune à un moment où, après avoir piétiné l’action culturelle (le seul fait de nommer et renommer ministre de la culture l’inculte mairesse pensionnée des ultrariches en est une belle illustration), la clique rotschildienne souhaite rebasculer tout le pognon dans le financement des copains de l’armement, les banques étant très fortuitement appelées à profiter au passage des crédits de 800 milliards d’euros envisagés pour tuer les clampins… en attendant davantage puisque Kyriakos Miotsotakis, premier ministre grec, estimait que « nous devons peut-être être plus ambitieux », in : Le Monde, 22 mars 2025, p. 3.

Soit, j’admets que l’agacement, souvent renouvelé par des constats similaires d’exclusion des artistes français, est peut-être un peu plus vif après la triple déception que nous inspire le nouvel opéra de Pascal Dusapin – lequel, lui, est bien français, tout arrive parfois.

1.

La première déception est dramatique : utiliser une œuvre censée être fort importante et non moins connue ne garantit pas que le résultat soit sinon aussi estimable, du moins aussi stimulant. L’histoire suit Dante (le Danois Bo Skovhus) et son double le jeune Dante (l’Allemande Christel Loetzch, en impeccable costume cravate qui donne une idée de la créativité de l’Allemande Gesine Völlm, costumière de la production) frappés par la mort de Béatrice (l’Anglaise Jennifer France). Ce décès, dans la mise en scène de l’Allemand Claude Guth et d’après la vidéo liminaire, semble faire suite à un accident-suicide survenu sur une route de forêt alors qu’Alighieri était au volant. Poussé par santa Lucia (la Grecque Danae Kontora), Dante se laisse guider par Virgilio (l’Américain David Leigh) dans un périple à travers

- les limbes,

- les Enfers,

- le purgatoire et

- le paradis

pour espérer retrouver la bien-aimée décédée. Le tout se joue en dialogue

- avec le chœur, installé dans la fosse où il chante des hymnes sacrées, et

- avec un dispositif électroacoustique manigancé par Thierry Coduys.

En dépit d’un dispositif scénique en arche d’Étienne Pluss, qui tente de clarifier le propos (début dans l’antre de Dante, ouverture sur d’autres espaces, retour vers l’appartement in fine), la mise en scène échoue totalement à dynamiser la triple difficulté qu’elle affronte.

- D’abord, il n’y a pas de scénario, c’est un road-movie plus descriptif que secoué par un récit avec

- twists,

- cliffhangers et

- autres cahots à même de captiver le mélomane.

- Ensuite, il n’y a pas de personnages évolutifs, chacun étant d’emblée figé dans une posture et une personnalité dont il ne bougera jamais.

- Enfin, il n’y a pas de suspense, précisément parce que l’histoire de Dante est éventée de sorte que, réduite à peau de chagrin pour la nécessité de l’opéra, sans prisme singulier ou stimulant, elle finit par ressembler à un « Profil » de chez Hatier, la seule bonne nouvelle étant la suppression de la description de certains des huit cercles, où l’on craignait de s’envaser comme dans l’interminable énumération ornithologique qui fracasse même les plus fanatiques d’Olivier Messiaen dans Saint François d’Assise (qu’a aussi dirigé Kent Nagano, il y a quarante-deux ans, au gré des huit représentations de la création).

Le 21 mars 2025, à l’opéra Garnier (Paris 8), au deuxième rang, Christel Loetzsch, Pascal Dusapin passablement surpris d’être au deuxième rang, et Bo Skovhus. Au premier rang, des gens. Photo : Bertrand Ferrier.

2.

La deuxième déception, qui renforce la première, est liée à l’écriture musicale elle-même. Le plus souvent, elle transforme les qualités du compositeur en reproches que l’on peut envisager d’adresser à la partition. Pascal Dusapin est un maître de l’orchestre. Il sait tirer de la phalange qu’il constitue pour partie

- des sonorités rares (tâchons néanmoins d’oublier les sons très vilains émis par l’orgue en plastique du soir),

- des harmonies envoûtantes et

- des rapports entre pupitres particulièrement maîtrisés.

De surcroît, dans Il Viaggio, Dante, son travail s’appuie sur

- des instruments rares (dont l’orgue en plastique, hélas) ou non mélodiques, avec

- frottements,

- froissements,

- glissements,

- la transformation du chœur en un instrument d’orchestre comme un autre, et

- l’augmentation de l’ensemble par le dispositif électroacoustique.

Cette masse de possibles achoppe pourtant sur l’absence de narrativité. En d’autres termes,

- la part instrumentale de la musique paraît souvent illustrative ;

- elle manque de prises d’initiative face à la sagesse planplan du livret ;

- elle engonce les chanteurs dans une espèce d’ouate sonore bien conçue mais souvent cotonneuse ; et, au final,

- elle semble essentiellement se réduire à un projet d’illustration ou d’accompagnement qui empêche l’orchestre d’être un personnage à part entière de l’histoire qu’il contribue à narrer.

Le 21 mars 2025, à l’opéra Garnier (Paris 8), Kent Nagano, Jennifer France et un bout de David Leigh. Photo : Bertrand Ferrier.

3.

La troisième déception est une conséquence des deux autres : elle est interprétative. En dehors de l’affinement de certains calages dont devraient bénéficier les prochaines représentations, tant la partition a dû être complexe à

- apprendre,

- mémoriser et

- ressentir,

les chanteurs n’ont pas de place pour incarner.

- Au livret plouf-plouf et

- à la musique trop fonctionnelle s’ajoute

- une mise en scène

- poussive,

- sans souffle,

- dénuée d’inventivité.

Pas un personnage ne passe au travers de cette vacuité.

- Dante, ôtant ou traînant sa veste à nous en fatiguer les orbites, semble passer son temps à se traîner par terre ;

- Béatrice est réduite à une nana en robe rouge qui, dès qu’elle entre sur scène, fume et enlève ses sandales rouges que Dante s’empresse de humer comme dans « Le chat botté » de Thomas Fersen ;

- le jeune Dante est l’éternel chougneur dont les plaintes perpétuelles escagassent au lieu d’émouvoir ;

- la voix des damnés (nom d’un rôle) réduit Dominique Visse à jouer une folle façon Michel Fau – l’obligation d’avoir un travesti, en sus d’une femme chantant un homme, sur la scène opératique, prolonge le/la consternant.e.x.y.z Falsacappa de Barrie Kosky, et c’est tellement pfff que je ne veux même pas chercher un mot plus noble pour remplacer l’interjection ;

- Virgilio, avec ses faux airs d’un Christ ou d’un Jean-Baptiste caricatural, gronde comme une basse sans jamais paraître doté d’une personnalité spécifique ;

- en dépit de ses prouesses vocales, Lucia, paillettes et auréole clignotante, est contrainte à jouer une nana bourrée et/ou handicapée ; et

- le narrateur n’est qu’un M. Loyal pailleté lui aussi et parfois affublé de claudettes, pour une raison qui, je le reconnais, m’a échappé.

À ces stéréotypes dépourvus de la moindre épaisseur, s’ajoute la présence de figurants niveau MJC en décrépitude, aussi inutiles (par exemple quand ils traversent la scène de jardin à cour trrrrrès lentement

- en slip,

- en soutif,

- en nuisette ou

- nichons apparents,

alors que le gars de l’Enfer censé choquer Dante parce qu’il est nu est, lui, vêtu d’un boxer, allez comprendre…) que gênants (la caricature des fous, même alternée avec des moments chorégraphiés tentant de distancer l’insulte, est quelque chose entre malvenue et malaisante). C’est d’autant plus dommage qu’il est exigé de tous les chanteurs une performance technique sans répit. Or,

- au lieu de vibrer à l’incarnation d’artistes qui se sont fadés un travail de fous furieux,

- au lieu de se laisser emporter par une maîtrise vocale qui semble faire fi des contraintes et difficultés techniques,

- au lieu de décoller de la chaise de bar d’où l’on se déboite le cou pour voir la moitié gauche de la scène du fond d’une « loge » et de se laisser peu à peu envoler par le show,

on en est réduit à constater la performance technique des chanteurs. Pendant 1 h 50, c’est peu. Certes, Danae Kontora et Jennifer France font preuve d’une constance wow et d’une maîtrise infaillible des registres extrêmes, sooo « musique contemporaine », mais cet extrémisme des suraigus est tellement systématique qu’elle donne envie d’applaudir les cantatrices pour l’exploit, pas de les remercier pour la vibe qui nous évaderait et que l’on attend toujours.

À leur tour, par leur présence presque constante pendant près de deux heures, Bo Skovhus, si recherché par les scènes parisiennes pour les créations opératiques, et son double Christel Loetzch (il faut bien sûr une soprano pour jouer un homme, sinon, on n’est pas en 2025, mon poussin) témoignent d’un savoir-faire et d’un métier remarquables sans nous arracher un frisson. Et l’on sent bien que ni les uns ni les autres ne peuvent faire plus, engoncés qu’ils sont dans un carcan stérilisant et sans issue. Voilà peut-être ce qui est le plus ébaubissant, dans ce Viaggio : il est incroyable qu’un vivier artistique d’une exigence et d’une conviction patentes ne soit pas en capacité de nous arracher la moindre larmichette intérieure.

En conclusion

Les faits sont têtus. En cent dix minutes, jamais l’on n’aura eu l’impression d’être pris dans le tourbillon

- d’un amour plus fort que la mort,

- d’un espoir plus terrifiant que la finitude,

- d’une friction vitale entre impossible et nécessaire.

La désertion de nombreux spectateurs autour de nous et les maigres applaudissements recueillis aux saluts par des artistes pourtant valeureux nous laissent supposer que notre désarroi a été largement partagé. Sans doute est-ce le lot des créations : certaines convainquent, d’autres désamorcent toute tentative de s’enthousiasmer. Ce 21 mars, nous avons été désamorcé.

Pelléas et Mélisande, Bastille, 28 février 2025 – 2/4

Huw Montague Rendall (Pelléas) aux saluts, devant le cheval éviscéré de Golaud, le 28 février 2025 à l’opéra Bastille (Paris 11). Photo : Bertrand Ferrier.

Après que nous avons découvert le dispositif scénique au long du premier acte, le prélude du deuxième nous fait glisser avec fluidité dans la suite du drame, avec des couleurs orchestrales de toute beauté. Wajdi Mouawad explore la métaphore de la vue en montrant, devant la fontaine des aveugles, Mélisande (Sabine Devieilhe) qui joue à colin-maillard avec Pelléas (Huw Montague Rendall). Un cheval renversé descend des cintres. On comprendra plus tard que c’est le cheval qui a failli descendre (haha) Golaud.

Sur la vidéo, une actrice jouant Mélisande marche au fond des eaux car c’est au fond de la fontaine que la Mélisande en chair et en os perd de vue la bague la liant à Golaud pour « l’avoir jetée trop haut, du côté du soleil ». Au tableau suivant, on apprend que, au même moment, Golaud (Gordon Bintner) est renversé par son cheval. Le timbre du chanteur, à défaut de séduire, contraste efficacement avec le cristal de Mélisande. Or, fors la musique, le texte, ici, a toute son importance. En effet, Maurice Maeterlinck développe le champ de la vue :

- Golaud soupçonne son cheval d’avoir vu « quelque chose d’extraordinaire » juste avant de le désarçonner ;

- Mélisande confie à son époux qu’elle voit dans les yeux de Pelléas qu’il ne l’aime pas, sans que l’on sache

- si c’est mensonge,

- si c’est qu’il ne l’aime pas assez pour renverser la table, ou

- si c’est un aveu saveur antiphrase ; de même,

- l’épouse avoue dépérir de tristesse car « on ne voit jamais le ciel ici », elle l’a « vu pour la première fois ce matin » en se libérant de l’anneau ;

- Golaud ne voit plus la bague au doigt de son épouse ;

- il lui intime d’aller la chercher « tout de suite, dans l’obscurité ».

Ce n’est plus une ambiance claire-obscure : désormais, une chape sombre – le « couvercle à Baudelaire » eût fredonné Alain Souchon – est tombée sur le drame, dépassant l’onirisme intrigant du début. L’orchestre laisse cependant planer un faux suspense. Il soigne le riche bouillonnement des interludes instrumentaux

- en sculptant les contrastes,

- en forgeant d’habiles nuances et

- en caractérisant les effets d’écriture

- (ensembles,

- alternance des pupitres,

- soli…).

Dans la grotte où Pelléas accompagne Mélisande pour chercher l’anneau qu’ils ne peuvent pas trouver, l’expressivité de Huw Montague Rendall fait merveille. On goûte

- la souplesse de son phrasé,

- le soin apporté à la prononciation, voyelles comprises (ce n’est pas si fréquent),

- la capacité à incarner son personnage dans les silences, et

- les qualités vocales proprement dites, parmi lesquelles

- la sûreté des aigus,

- la netteté des graves,

- la complétude des registres et

- la longueur du souffle.

La vue, cependant, continue d’être interrogée avec insistance.

- Pelléas n’a « pas songé à emporter une torche ou une lanterne » ;

- il décrit malgré tout la grotte à Mélisande comme si elle était aveugle (« elle est pleine de ténèbres bleues ») ;

- il trouve « la clarté »… et s’en effraie aussitôt puisqu’elle risque de rendre visibles aux trois pauvres affamés venus se réfugier dans l’anfractuosité le couple de chercheurs de bagues.

La lumière, source

- de chaleur,

- de découvertes ou de redécouvertes heureuses, et

- de quiétude,

est devenue un danger. Quand le deuxième acte s’achève, une certitude :

- entrer dans la lumière comme un insecte fou,

- avouer et s’avouer – autant dire : mettre en pleine lumière – l’amour interdit qui brûle plus qu’il ne point, et

- chercher la lumière au bout du tunnel

sont d’ores et déjà des pistes vouées à l’échec ultime. Le piège s’est refermé sur la prison des hommes.

À suivre !

L’orchestre du CRR de Paris joue Mozart, Chopin et Beethoven, 17 mars 2025 – 3/3

… et à la fin, tout le monde s’aime. (Orchestre du CRR, le 17 mai 2025, photographié par Rozenn Douerin.)

Après deux concerti pour piano, l’un de Mozart, l’autre de Chopin, l’orchestre du conservatoire de la rue de Madrid continuait d’envoyer du pâté en s’attaquant à rien moins que la septième symphonie de Ludwig van Beethoven. Dès le premier mouvement, oscillant du poco sostenuto au vivace, la phalange dirigée par Pierre-Michel Durand démontre sa volonté de jouer sur

- les différences d’intensité,

- le tuilage des nuances et

- une certaine rigueur qui l’éloigne du sentimental et de l’onctueux pour privilégier une impression de mouvement et d’inéluctable.

La partition semble donner raison à ce choix certes un brin démonstratif voire guindé, mais qui peut séduire par son envie

- d’élargir le spectre de nuances,

- de créer une palette variée d’intentions et

- de souligner les tension narratives si beethovéniennes avec

- à-coups,

- progressions,

- twists et

- récurrences parfois grisantes.

L’allegretto, tubissime, est abordé sans lenteur.

- Les crescendi sont joliment menés.

- Les changements de rythmes sont bien conduits par une clarinettiste solide.

- La polyphonie de la fugue des cordes est nette.

Soit, il ne faut pas attendre un Beethoven

- rutilant,

- vrombissant ou

- éclatant ;

on n’en devine pas moins

- l’exigence de la mise en place,

- l’engagement des musiciens et

- l’apprentissage in progress du collectif,

ce dernier point étant l’un des objectifs d’un orchestre de conservatoire, lieu de l’excellence personnelle plus que collégiale, en sus de l’apport d’une expérience potentiellement utile aux futurs professionnels du rang. Le presto en Fa et son assai meno presto en Ré étincelle davantage. Les portugaises savourent

- la tonicité de l’ensemble,

- son explosivité et

- la malléabilité du son dans les passages paisibles.

Les musiciens parviennent à exprimer

- tendresse,

- majesté et

- versatilité

avec un aplomb qui séduit.

- La dynamique est bonne,

- l’ensemble est cohérent,

- les départs sont assurés.

De quoi faire passer les redites de la partition pour des bonbons déguisés en refrain ! Le finale, allegro con brio allant de La vers Ut et retour,

- évite astucieusement de finasser,

- avance sans minauder et

- module avec appétit.

L’orchestre est à son affaire.

- Les accents sont tonifiants,

- les silences bondissants,

- les transitions réussies et

- les contrastes entraînants,

- qu’ils soient progressifs,

- qu’ils s’enroulent autour de l’intervention d’un pupitre en particulier ou

- qu’ils glissent d’une nuance à l’autre.

Pierre-Michel Durand fait habilement coulisser

- les dialogues par blocs,

- les tutti et

- les mutations de caractère,

dessinant ainsi un finale

- vivace,

- vivant et

- vivifiant.

Une manière roborative de conclure joyeusement un concert ambitieux !

Le masque est un visage, et retour

Utopie du Paradis des edelweiss le 28 juillet 2024 à la tribune de Saint-André de l’Europe (Paris 8). Photo : Bertrand Ferrier.

Comme le veut notre nouvelle série, voici une improvisation du samedi soir enregistrée le dimanche midi. Une transfiguration, sans doute ou peut-être, gravée dans le recueillement et l’enthousiasme général, a minima. En tout cas, le projet ne manque pas de chien et donne ce qui suit…

L’orchestre du CRR de Paris joue Mozart, Chopin et Beethoven, 17 mars 2025 – 2/3

Après le vingt-troisième concerto pour piano de Mozart, l’orchestre du conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR) se fait – avec audace – les quenottes sur le deuxième concerto pour piano de Chopin, eût-il été écrit avant le premier. Dans un monde clivant, il assume une certaine diversité, en dépit de la prééminence d’instrumentistes blancs si honnie par les bien-pensants :

- clarinettiste « racisé »,

- premier violon genré LGBTQIA+ ;

- nombreuses musiciennes d’origine asiatique,

- violoniste voilée avec, curieusement, des cheveux découverts,

- violoncelliste en nuisette…

Autant pour le racisme univoque censé être consubstantiel de la musique savante. Cependant, ce stress test passé, reste à délivrer. On connaît la vulgate : Chopin est nul en orchestration. La bande à Pierre-Michel Durand va tenter de prouver que this is bullshit. Leur atout-maître est Yves Henry, un prof autochtone qui est sans doute le maître de la discipline Chopin. Mais l’investissement de l’orchestre n’est pas pour autant un atout négligeable ! Dans le maestoso en fa mineur,

- l’allure décidée,

- le bon groove des basses, et

- les accents dynamisants

signalent que, pour le bonheur de l’auditeur, l’orchestre s’en donne à cœur joie, la préparation de la banda n’y étant sans doute pas pour rien. Certes, le cor aigu, qui prend tous les risques, reste fragile, mais il tente, il ose, il sait que l’on entendra ses moindres couacs et pourtant il est là, digne et honnête. Ces ratés vivants sont constitutifs du concert d’un orchestre de conservatoire, aussi huppé fût-il. À peine les signale-t-on pour prouver une présence et saluer un projet professionnel en cours de perfectionnement. Pour un musicien vieux, c’est carrément presque joyeux. Cependant, l’entrée d’Yves Henry change le niveau d’exigence. Voilà un artiste qui sait allier, contre toute attente,

- autorité et sensibilité,

- rigueur et souplesse,

- évidence et profondeur.

La virtuosité est intériorisée. Elle passerait presque inaperçue tant la digitalité s’abstrait du côté circassien du piano pour révéler à celui qui écoute

- une pédalisation au cordeau,

- une attention puissante à l’équilibre des registres,

- une science subtile du mélange chopinien qui unit

- mesure,

- débordement et

- agogique induite par l’écriture.

Une façon de rappeler que, chez Yves Henry, l’aisance ne sent pas le côté circassien des Victoires de la musique pour ménagère occidentale de plus de cinquante ans ou le récital d’été suintant l’inabsolu (mot qui n’existe pas, c’est vrai, et pourtant, la chose, elle, ô combien). L’orchestre semble élever son niveau pour rejoindre l’interprète d’exception. Le voici manigançant un joli miroitement

- de couleurs,

- d’humeurs et

- d’énergies

qui fait si bien scintiller ce mouvement que des spectateurs osent le blasphème absolu : battre des mimines entre les mouvements. Le larghetto en La bémol se décapsule sur une envie patente de l’orchestre de fomenter

- une atmosphère,

- un climat,

- une ambiance

grâce aux piani qui sertissent la mélodie. La partie du soliste réfute toute mollesse de l’âme. Elle exprime une tension fructueuses entre

- tempo apaisé,

- traits virevoltants de la dextre et

- impression diffuse que l’on écoute une suspension aussi provisoire que tranquille.

L’orchestre surpasse une justesse des cordes qui semble parfois sujette à caution pour valoriser avec habileté

- frémissement,

- écoute et

- jubilation du pianissimo.

La présence de solistes roués (première bassonniste, par exemple), contribue à l’émotion du mouvement. L’allegro vivace, attaqué dans la foulée, valse puis se cabre. Les saucisses s’agitent, les pupitres des vents s’affirment, Yves Henry impulse les changements de direction

- rythmique,

- thymique et

- émotionnelle,

joliment suivis par les élèves du CRR. Le pupitre de clarinettes tente de chiper le lead au soliste, qui retourne la situation en relançant la valse liminaire jusqu’aux dernières folies du faux finale majeur, prolongé par les cors et par les dernières agitations pianistiques. Avec

- envie,

- lyrisme et

- poésie,

Yves Henry offre aux élèves de son établissement une leçon vibrante de musicalité. Et dire que le concert n’est point fini… Sans doute dans une prochaine notule apprendra-t-on l’issue de l’histoire ?

Chanter, c’est tirer des balles

Elles n’ont jamais été réunies sur la même scène, mais elles ont toutes deux étaient des Mata Hari de la chanson, tirant, chacune à sa manière, sur

- les injustices de l’injustice,

- le mésusage du pouvoir au détriment des faibles – nul doute que, en lisant la dix-septième page du Monde de ce 15 mars 2025, elles auraient été inspirées par la domination des banquiers, qu’illustrent parmi d’autres les règnes

- d’Emmanuel Macron (Rotschild),

- d’Éric Lombard (Bercy, BNP Paribas),

- de Friedrich Merz (Allemagne, BlackRock),

- de Mark Carney (Goldman Sachs, Canada), ou

- de Mario Draghi (Europe, Goldman Sachs itou),

- les mille mélodies que sait utiliser « l’air de la bêtise » pour essayer de nous abrutir,

- la nécessité d’être follement fou donc, bien sûr,

- l’amour, aussi irrépressible qu’inaccessible, ce qui le rend encore plus affriolant.

Béatrice Tekielski, dite Mama Béa, et feue Catherine Ribeiro, dite Catherine Ribeiro, ont rendez-vous sur scène ce mardi 18 mars, à 19 h et à la librairie Publico (145, rue Amelot | Paris 11) par le truchement de deux zozos qui ont décidé de les interpréter respectueusement ET à leur façon. On n’entendra donc pas de reprise (ces dames ne sont pas des chaussettes) mais des monuments plus ou moins connus du répertoire. Côté Catherine,

- « La vie en bref » côtoiera « Infinie tendresse »,

- « Jusqu’à ce que la force de t’aimer me manque » fricotera avec « Elles »,

- le cantique sylvestre « Racines » se frottera à « Qui a parlé de fin ? », et

- les mélancolies de « Carrefour de la solitude » et de « L’enfant du soleil couchant » se mêleront.

Côté MBT,

- on se souviendra des années 1970, le temps de regarder par « La fenêtre » ;

- on plongera dans les années 1980 en tentant de survivre

- à la « Lobotomie » ambiante,

- à « La visite » toujours reportée du Père Noël, et

- à la peur qui me fait dissimuler « Mon cul » (et je crois que je ne suis pas le seul) ; enfin,

- on s’arrêtera à la fin des années 1990 pour prendre des nouvelles de « L’Indienne ».

Ce double concert veut sonner moins comme un hommage que comme

- un compagnonnage,

- un partage qui raisonne et

- un prolongement qui résonne.

Préparé par les dynamiques libertaires du groupe Louise Michel mais pensé pour tous les amateurs de chanson française avec du texte et de la musique dedans, sans limitation de chapelle, confrérie et autres convictions dures ou molles, il sera gratuit avec sébile à la sortie. Hâte de vous y retrouver !

L’orchestre du CRR de Paris joue Mozart, Chopin et Beethoven, 17 mars 2025 – 1

Romain Descharmes à l’auditorium du CRR de Paris (Paris 8), le 17 mars 2025. Photo : Rozenn Douerin.

Jouant à domicile devant les pairs des instrumentistes, l’orchestre du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Paris a droit à un triomphe pour son entrée sur scène. Dans sa ligne de mire, deux concerti et une symphonie tubesque, soit une grosse set-list d’environ 1 h 45 de musique sans entracte. Regrettons que l’établissement n’ait pas fait l’effort de proposer un programme aux spectateurs, d’autant que celui qui était annoncé sur l’agenda trimestriel était complètement différent de ce qui se fomentait

Pour lancer les joyeuses hostilités, le vingt-troisième concerto pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart débute sur un allegro en La qui ne manque pas d’allant, malgré une justesse et une précision assez perfectibles, comme si la phalange n’était pas encore assez échauffée. L’entrée en lice du piano de Romain Descharmes – l’homme au nom québécois, au minois poelvoordien, et qui joue, ô scandaaaale, avec partition digitale – témoigne d’un souci réciproque de distribuer la parole pour construire les conditions d’une conversation. Pierre-Michel Durand conduit ses ouailles avec une netteté qui permet à l’auditeur, par-delà les décalages sporadiques, de profiter

- de bons breaks,

- de jolis contrastes et

- d’une envie patente de chacun de faire de la musique plutôt que de se contenter de jouer des notes.

L’adagio en fa dièse mineur n’a certes pas la notoriété du mouvement lent du vingt-et-unième (Macha Béranger a durablement fait pencher la balance en faveur du second…) ; en revanche, élégiaque en diable, il permet à Romain Descharmes de déployer un talent et un savoir-faire particulièrement appréciables. On goûte en l’écoutant

- la légèreté des attaques,

- la finesse de la pédalisation,

- l’onctuosité des phrasés,

- la variété des piani,

- la justesse de l’agogique, et

- la parfaite adaptation de la projection du son à l’acoustique de la salle.

Moins de son côté qu’avec le pianiste, l’orchestre accompagne les intentions du soliste tout en conservant la retenue qui sied à son rôle. L’allegro assai en La est joué dans la foulée. Après le moment incitant à allumer des briquets, pour les plus anciens, ou la lampe-torche de son cellulaire, pour les non-fumeurs, voici le moment zumba. Ça repart en effet avec

- délicatesse,

- énergie et

- impulsions.

On s’étonnerait presque que les organisateurs n’aient pas ôté les fauteuils pour transformer le parterre en dancefloor. Romain Descharmes continue de charmer les esgourdes grâce notamment

- à la tonicité de sa main gauche,

- à la solidité de sa main droite, et

- à son sens du rythme

- (quand lâcher la note ?

- comment la poser ?

- comment l’effacer ?).

Attentif à préserver la musicalité par-delà l’esprit festif et la virtuosité de bon aloi, il évite de confondre

- vitesse et précipitation,

- facilité apparente et esbroufe de jeune coq,

- contrastes et excès d’intention.

Les échanges entre soliste et orchestre ne manquent pas de moments réussis, à mettre au crédit des trois entités :

- le pianiste,

- l’orchestre et

- le chef.

En dépit de quelques approximations compréhensibles pour un orchestre de conservatoire, ledit conservatoire fût-il l’antichambre du CNSMDP, et de pupitres exposés qui ne peuvent dissimuler quelques couacs très humains (le cor aigu n’est pas encore très fiable…), l’ensemble est de belle facture. Loin de glisser sur l’auditeur sous prétexte que ce n’est « que » du Mozart, ce premier en-cas se savoure plutôt comme un apéritif gourmand ouvrant la porte au deuxième concerto de Chopin. Ô surprise ! Ce sera l’objet d’une prochaine chronique…

De l’optimisme selon Jann Halexander

À l’occasion d’une causerie parlée mais aussi chantée, Jann Halexander est venu glisser une fredonnerie tirée de son disque Affidavit, publié en 2017. L’occasion pour les fans d’entendre une chanson rarement entonnée sur scène par l’artiste, et pour les nouveaux venus de découvrir une facette de l’homme qui n’envisageait pas de séparer

- l’amertume et le sourire,

- l’angoisse et la certitude,

- le désir de transcendance et la conscience viscérale des limites humaines.

Ce que ça donne est dans la vidéo ci-dessous !

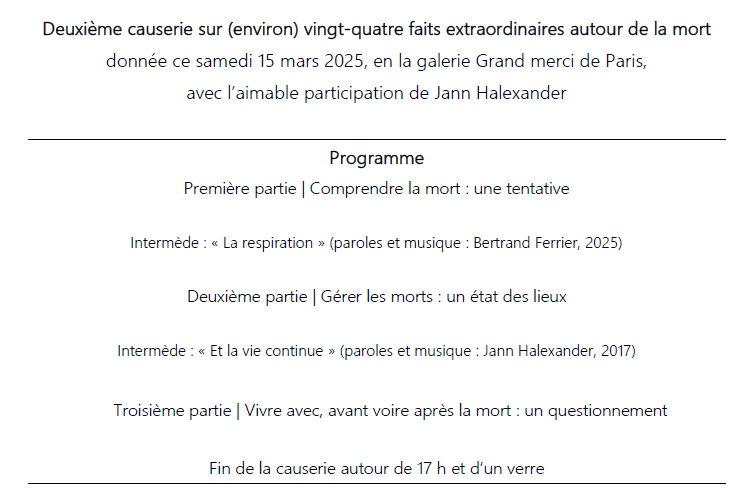

Nous y voilà !

Les derniers billets pour une visite du parc d’attractions le plus secret du monde, celui qui nous incite à réfléchir à ce qui nous attend tous, sont disponibles ici. Rendez-vous au 14 bis, rue Coëtlogon | Paris 6 !

Utopie, 10 mars 2025

Voilà bien environ quelques semaines que nous n’avions donné des nouvelles photographiques du monstre chez qui nous habitons. Plusieurs millions d’internautes ou quasi ont témoigné de leur inquiétude. Afin de rassurer la planète, voici quelques souvenirs d’une escapade grâce à laquelle la Tueuse a découvert la plage et dégainé sa fameuse excuse – assez peu crédible, reconnaissons-le, au vu du cliché – qui consiste à jurer, les yeux dans les yeux :

C’est pas moi qui ai fait le trou, m’sieur l’commissaire, j’étais même pas dans la voiture avec Bernard. Je crois que le coupable est plus ou moins un Chinois qui cherchait des terres rares et qui est parti en criant : « J’suis Chinois ! J’suis Chinois ! »

En tant que berger belge, une fois, la demoiselle a tenté de garder ses blancs moutons, d’autant qu’il pleuvait plus ou moins ou qu’il allait pleuvoir comme dans la chanson – salut à toi, ô Normandie ! Il semblerait que la mer eût compris le message et se méfiât, désormais, de la rugosité tellurique de certains canidés.

Bref, grise, grisée, grisante, l’aventure continue.