Irakly Avaliani joue Johann Sebastian Bach (L’art du toucher) – 2/4

Oui, ça fait mal de voir un artiste qui se fourre le doigt dans les œillesses, mais on l’a déjà dit alors on avance. Après la fantaisie chromatique et sa fugue (BWV 903, Irakly Avaliani poursuit son récital Bach avec le célèbre concerto « dans le goût italien » en Fa (BWV 971). Le premier mouvement est d’évidence et de tradition un moment vif, mais le compositeur s’est abstenu de toute explicitation tant, d’une part, le propos ne laisse aucun doute et, d’autre part, l’interprète doit être assez musicien pour déterminer le tempo juste dans sa vision de l’œuvre… même s’il est amusant de voir certaines versions arborer des indications fantaisistes comme « Allegro, noire à 104 ». Le mouvement-sans-indication-de-tempo est pris avec une faconde toute pianistique, fondée sur la distinction

- d’intensités entre parties orchestrale et soliste (topos du « goût italien »),

- d’articulations arbitrant les différentes

- accentuations,

- staccato et

- legato, et

- d’exposition du discours via le travail sur

- le phrasé,

- la respiration et

- le rythme (contretemps, enjambement de mesure, densité des triples croches formant de quasi ornements, etc.).

On apprécie la clarté (je n’ai pas fini ma phrase)

- des échanges polyphoniques,

- de la narration et

- des différents touchers,

ce qui n’est pas exclusif d’une pédalisation habilement conduite, au contraire : le texte étant retranscrit à la pointe-sèche, il s’habille avec goût du froufrou d’une résonance maîtrisée.

L’andante, ternaire et mineur, explore

- la mutation de registres (médium versus graves),

- le topisme associant l’accompagnement et la mélodie sublimement ornementée,

- l’harmonie entendue et le ravissement du chromatisme.

L’art du toucher by Irakly Avaliani rend miraculeuse la fausse simplicité du mouvement, tant la virtuosité n’est jamais uniquement pyrotechnie.

- La maîtrise des différentes nuances piano,

- l’art de la pédalisation sur un texte prévu pour énonciation sur clavecin,

- le contrôle du clavier (réglé par Jean-Michel Daudon), et

- la science du sourd comme du prééminent, id est de l’étagement du son,

participent d’une science émouvante de la boîte aux dominos d’ivoire.

Le presto final revient en majeur. Dans le duo,

- la tonicité se fait virtuosité,

- l’accentuation éclairage,

- l’art de nuancer narration.

La capacité de l’interprète à

- aller de l’avant,

- relancer,

- donner du souffle,

- étager les intensités,et

- laisser résonner la percussivité pianistique

ressortissent d’une musicalité puissante que l’on a hâte de découvrir multiple dans la Seconde partita (BWV 826), objet de notre prochaine notule sur ce disque plus que stimulant.

À suivre !

Pour écouter l’album en intégralité, c’est par exemple ici.

Guitarp duo joue de Falla, Debussy et Ravel (Solo musica) – 1/3

Contrairement à ce que laisse entendre le titre du disque, il ne s’adresse pas au marché français (le livret cible les mélomanes germanophones et anglophones uniquement). Dommage, car il recense trois arrangements d’œuvres marquées par notre pays. L’un célèbre les débuts pianistiques parisiens de Manuel de Falla ; les deux autres hommagent, et hop, des compositeurs emblématiques de l’Hexagone. C’est le premier volet de cette fenêtre qui sera ici recensé.

Certes, l’on s’étonne que les arrangements – des Quatre pièces espagnoles de Manuel de Falla et des cycles suivants – ne soient pas signés, mais l’on a hâte de découvrir la version hispanisante from Italia proposée par le guitariste Maurizio Grandinetti et la harpiste Consuelo Giulianelli. Avec des titres aspirant, classiquement, à saisir la singularité de différentes provinces ou ambiances espagnoles, le cycle a lancé Manuel de F. dans le grand bal français. D’emblée, prévenons ceux qui ont dans l’oreille

- la puissance,

- la tonicité et

- l’énergie

d’une Alicia de Larrocha que, avec ce disque, ils risquent la bisque, et pas de hommard, ben voyons. À la furia des marteaux va s’opposer l’élégance un rien doucereuse d’un échange policé entre musiciens civilisés, grattant des cordes au lieu de les frapper.

C’est ce que laisse deviner « Aragonesa », le mouvement qui ouvre la danse. Les deux acolytes s’amusent à changer de rôles, comme les deux mains du pianiste, tantôt accompagnateurs, tantôt solistes. La précision des changements communs

- de tempo,

- de tonalité et

- de caractère

séduit sans encore tout à fait convaincre, le temps que l’oreille s’habitue : pourquoi la harpe, très guitaristique, plutôt qu’une seconde guitare ? sera-ce pour assurer une basse dont la résonance fait sens, en effet ? En réalité, pour créer une sonorité spécifique distincte de l’original, les complices semblent jouer sur la proximité quasi impressionniste des sonorités plus que sur leur complémentarité.

« Cubana », un moderato ternaire en La, travaille la complexité

- rythmique,

- harmonique et

- chromatique

sous l’apparente indolence du balancement.

- L’habileté,

- la musicalité et

- l’élégance

habillent la partition d’oripeaux moins puissamment coupés que dans la version originale mais pas moins soignés.

L’appropriation duettique de « Montañesa (paysage) » passe par un andantino tranquillo où la difficulté de nuancer les passages piano versus pianissimo tente de se compenser par

- la distinction du « chant bien en dehors » confié à la guitare,

- l’utilisation d’harmoniques,

- l’inversion des rôles fusionnant les sonorités,

- les octaviations guitaristiques des basses dans la coda, et

- l’efficacité chirurgicale des cordes grattées sur les passage marcato.

Dans « Andaluza », annoncé « vivo (très rythmé et avec un sentiment sauvage) », les complices jouent habilement

- les accents contre la puissance,

- le tuilage et l’unisson discordant contre l’univocité sonore, ainsi que

- l’échange de rôles contre la plate similitude.

Devant un travail aussi soigné, il faut sans doute que nous ayons un rien de snobisme compassé pour juger la chose

- joliment pensée,

- brillamment exécutée mais

- point tout à fait transcendante.

Vivement les prochains cycles français pour vérifier si, ces deux fois, la magie fonctionne !

À suivre !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour l’écouter sur YouTube, c’est là.

« Les ailleurs », Le Lincoln, 29 octobre 2024

Extrait de la série « Les ailleurs » de Sébastien Duijndam. Photo prise au cours de la projection : Rozenn Douerin.

Commencée comme une enquête radiophonique, Les ailleurs a été transformée par Sébastien Duijndam, son créateur, en une série de six épisodes vidéo dont deux étaient diffusés ce tantôt au prestigieux cinéma Le Lincoln qui jouxte les Champs-Élysées et ne nous est pas inconnu puisque nous y avons ploum-ploumé jadis au côté du chanteur Jann Halexander (qui apparaîtrait dans le sixième épisode) et des guitaristes Claudio Zaretti + Sébastyén Defiolle. Le pitch du documentaire : à travers quatre personnes (principalement), partir à la découverte de ces dizaines de compatriotes qui disent avoir été abductés, c’est-à-dire enlevés par ce que, pour faire simple, nous appellerons des extraterrestres. Le vidéaste a décidé de prendre son temps et fait donc de la longueur voire de la langueur un outil

- d’exploration,

- d’apprivoisement et

- de désimplification

de ce genre de témoignage choral. L’insertion de séquences extraites d’une vieille émission de TMC où apparaissait déjà l’une des protagonistes principales des Ailleurs surligne – peut-être un peu trop – la différence de démarches entre, d’un côté, une posture aguicheuse et presque ouvertement moqueuse, et, de l’autre, un désir d’approfondissement reposant moins sur une empathie surplombante que sur une apparente neutralité curieuse

- (pas de voix off, alléluia !,

- pas de sous-titre,

- pas même de véritable arc narratif).

Extrait de la série « Les ailleurs » de Sébastien Duijndam. Photo prise au cours de la projection : Rozenn Douerin.

Cette méthode n’incite sans doute pas au binge watching, chaque épisode paraissant assez dense en soi, mais elle permet de laisser émerger les deux facettes des « contactés ». D’une part, ils ont un récit à porter ; de l’autre, ce récit potentiel est dangereux car il les dénormalise. Ainsi, la question de la normalité apparaît comme le premier point saillant de cette enquête. Choix éditorial ou réalité du terrain, Sébastien Duijndam n’a pas choisi d’interlocuteurs particulièrement

- excentriques,

- farfelus ou

- cultivant ouvertement leur singularité.

D’un point de vue diégétique, on peut regretter ce casting dans un premier temps, car une diversité plus saillante des personnalités aurait donné du relief voire de la profondeur au récit. Cependant, dans un second temps, il semble que cette relative linéarité épouse le point de vue du réalisateur, qu’il s’agisse d’un constat ou d’un combat, actant que les abductés ne sont jamais des personnages résolument exotiques. Ils ont

- des failles,

- des traumas,

- des perplexités

donc sont parfaitement normaux. Que tous le soient, le visionneur trouve forcément cela un peu dommage ; mais, si tel est le cas, il lui faut transformer ce reproche en regret… même si, pour tel ou tel trublion, un peu

- de bizarrerie assumée,

- de tonicité dissonante,

- d’audace résolue,

on n’aurait pas craché dessus dans ce monde de rectitude macrono-retaillique où l’inculte ministre de la culture est toujours

- maire d’arrondissement (comme quoi, la culture ou la mairitude, c’est pas si prenant),

- une mère pensionnée à 2500 boules le mois (la vie est dure, mes choupinets, que voulez-vous ?), et

- une indigne lobbyiste pas accessoirement mise en examen pour corruption passive et abus de pouvoir.

La première question que pose le documentaire est donc celle de la normalité. Rencontrer un extraterrestre – le plus souvent être rencontré par lui – n’est pas la norme. Le prix à payer contre cette expérience extraordinaire, au sens propre, est une certaine discrétion (qui peut être étouffante) voire l’installation d’un tabou social qui consiste à ne surtout pas parler de ses expériences extraterrestres en société. Cela se voit sur les témoins floutés ou cadrés hors-champ ; cela s’entend dans l’absence de noms des héros du film, option peut-être maladroite sur la longueur car un prénom, aussi basique que cela paraisse, permet au visionneur de s’attacher davantage à un personnage. Chacun, ici, tient à mettre en avant ses

- stratégies,

- astuces et

- techniques

pour ne pas être taxé de fou, que ce soit par

- le mensonge (quand on est interné en psychiatrie pour une TS),

- la séparation des autres pour préserver son espace privé (quitte à développer une rhétorique survivaliste inattendue) ou

- la discussion en vases clos (avec les copines qui aimeraient bien être abductées ou au sein des groupes de parole de CERO France, association regroupant les personnes ayant le sentiment d’avoir eu un Contact ou fait l’objet d’un Enlèvement lors de Rencontres Ovni).

La rencontre extraterrestre transforme « une vieille dame » en personnage de série, mais elle l’oblige aussi à cloisonner son existence, parfois en refoulant la rencontre jusqu’à ce qu’un événement inattendu ou une séance d’hypnose régressive l’oblige voire lui permette de réintégrer l’épisode à son histoire. C’est que l’événement – qui peut être unique ou multiple voire très fréquent – est un choc à double titre : il révèle qu’une autre civilisation existe bel et bien, et qu’elle est en contact avec certains d’entre nous ; et il dessille les yeux sur la réalité que nous contemplons (« il faut enlever la buée sur nos lunettes », explique, amusé, un témoin confirmant la difficulté de boire un café quand, comme l’auteur de ces lignes, on est bigleux). La vérité n’est peut-être pas ailleurs, mais des ailleurs existent, dont les mystères sont systématiquement – autrement dit de manière peu catchy – justifiés par la supériorité intellectuelle et technique des extraterrestres.

Extrait de la série « Les ailleurs » de Sébastien Duijndam. Photo prise au cours de la projection : Rozenn Douerin.

En effet, la deuxième question abordée au fil des témoignages n’est pas celle de la crédibilité ou de la véracité des dires. Après tout, les témoins témoignent. Qu’ils aient rencontré un extraterrestre, qu’ils mythomanisent ou qu’ils aient juste déliré, au sens étymologique, pour un non-pratiquant, cela n’a aucune importance, même si l’on aurait aimé en savoir un peu plus sur les critères de non-intégration au CERO, par exemple, et le rôle des psychologues sévissant dans l’association. Les témoins, eux, portent une parole sur

- un vécu,

- un ressenti,

- une stupéfaction et, souvent,

- une incompréhension.

De sorte que la deuxième question soulevée par le documentaire est, intelligemment, celle de la verbalisation. Quand un témoin part dans la distinction d’espèces ou de races d’aliens qui n’est pas sans évoquer les affirmations d’un Sylvain Pierre Durif, autour du système

- des cités de lumière,

- des reptiliens et

- des Illuminati,

il propose un discours

- construit,

- architecturé,

- réfléchi,

à l’évidence nourri de lectures comparées ; et sa parole n’est pas plus ou moins captivante que le verbe hésitant ou rétractable d’autres interviouvés décrivant une scène puis revenant sur les mots forcément trop simplificateurs (récurrent « la table d’opération n’était peut-être pas une table d’opération »). Une très belle scène montre un témoin feuilleter un livre d’astronomie solaire pour désigner la vérité la plus à même d’être partagée : une teinte de bleu. Dans un monde au chromatisme chargé de traditions (les gris, petits ou grands, les petits hommes verts, la lumière éblouissante…), cette précision touche par sa volonté de cerner grâce au non-verbal une expérience qui, comme toutes les expériences fortes, est largement habitée par l’ineffable.

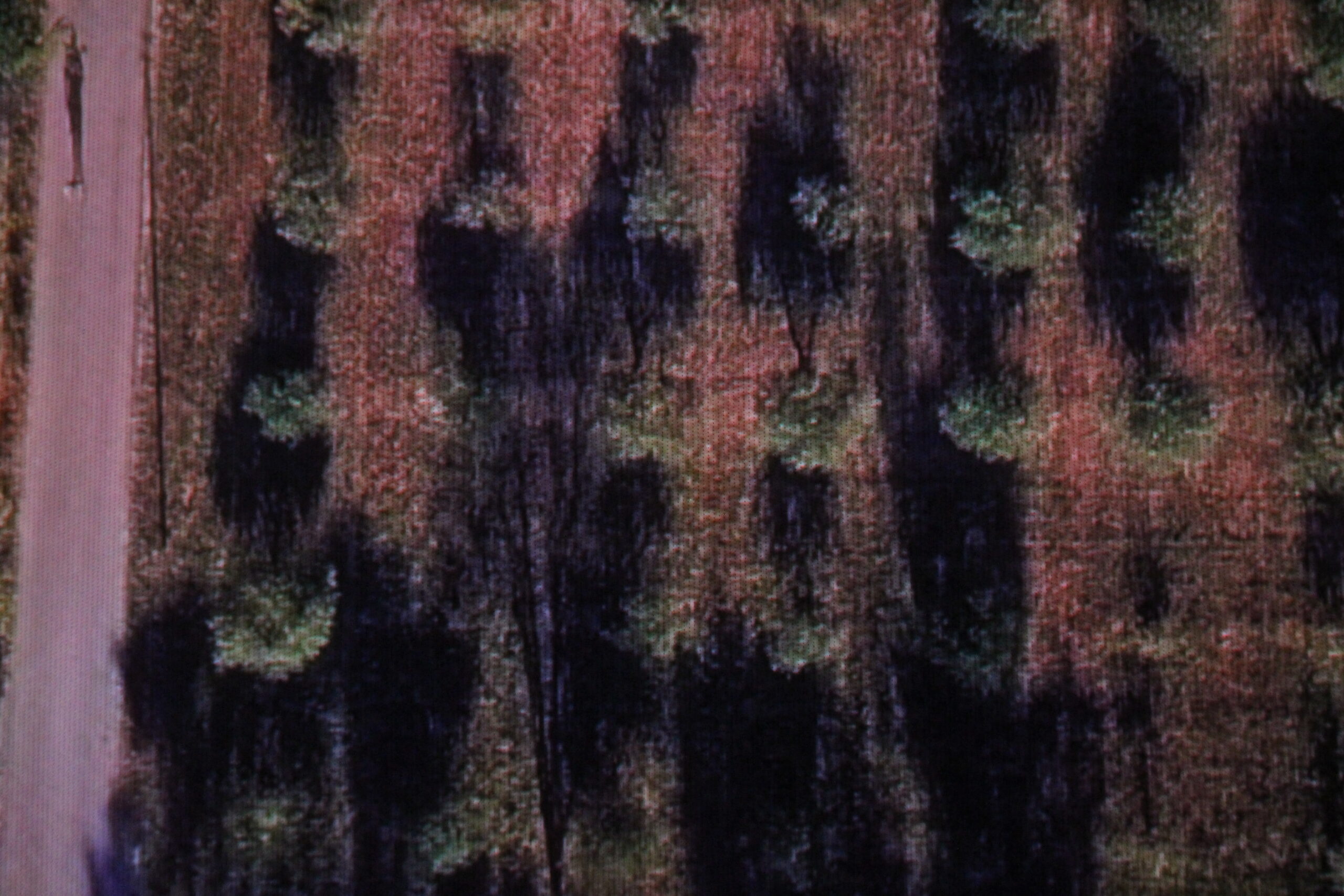

Sébastien Duijndam travaille volontiers cette problématique du dicible et de l’indicible en proposant des récurrences faisant signature tels que

- les gros plans, sorte de contrepoint au floutage, manifestant sur l’écran la puissance des coming-out assumés ici ;

- les scènes filmées par drones, qui proposent sans doute un écho à l’idée de civilisations extraterrestres nous observant de très haut, parfois même depuis près de quarante années-lumière ; et

- ce qui s’apparente parfois à des plans de coupe et servent tantôt de points de suspension, tantôt de détail qui, subitement, devient récit (émouvante et non seulement drôle scène de la courgette, légume-personnage important du deuxième épisode !).

À rebours

- d’une musique signée Julien Perez, hélas

- topique,

- redondante et surtout

- envahissante,

- d’un générique hamiltonien qui détone avec ce qui suit, et à rebours

- de visuels stellaires moins poétiques que clichés,

la caméra arrive par moments, parfois au prix d’un montage sursautant, à développer un langage spécifiquement visuel signifiant et porteur de réflexions. Elle n’hésite pas à travailler

- l’itération (procédés récurrents),

- le multiple (association entre différents plans et axes), et

- le parallélisme (scènes chez le coiffeur, par exemple).

Extrait de la série « Les ailleurs » de Sébastien Duijndam. Photo prise au cours de la projection : Rozenn Douerin.

Ainsi nous précipite-t-elle dans les affres de la troisième question, celle du sens. Dans les témoignages, tout se recoupe et tout diffère. S’agit-il des mêmes extraterrestres ? Que viennent-ils faire ici ? S’ils sont si géniaux, pourquoi s’embêtent-ils avec notre espèce sous-évoluée ? Nous voient-ils comme des pingouins à qui ils viendraient imposer une puce, sachant qu’aucun pingouin ne croira quoi que ce soit sur les non-pingouins et les puces ? Sont-ils amis ou ennemis ou les deux ? Ont-ils seulement la notion de l’amitié ou, en extorquant du sperme voire en trifouillant des stérilets, cherchent-ils à retrouver – de manière un rien singulière, on l’admettra – l’émotion qu’ils n’ont plus à force de clonage et de manipulation génétique ? Comme le dit une interviouvée dans le premier épisode, « je ne sais pas, on ne peut que supputer ». Il y a quelque chose de touchant, et ce terme n’a rien de désobligeant, dans ce grand balancement entre

- conviction assurée (j’ai été abductée) et désarroi structurel (je ne peux pas tout vous dire),

- savoir pratique (« ils viennent maxi à quatre heures du matin ») et fragilités intimes (« j’ai pas le droit de faire l’amour avec quelqu’un d’autre qu’eux, pourtant, je suis pas puceau, j’ai des enfants »),

- joie profonde et panique quotidienne,

- certitude de toucher à quelque chose d’hénaurme et interrogations youtubiques (« un son de pulsars, ça fera jamais autant de vues que le cul de Kim Kardashian »),

- gravité émue et, parfois, humour qui fuse.

La question du sens conduit les témoins à formuler des punchlines-clefs comme « j’aurais aimé qu’ils m’effacent la mémoire » ou « j’ai besoin de comprendre ». Aussi ne faut-il pas regarder Les ailleurs en espérant apprendre quoi que ce soit sur les supposés extraterrestres, ce n’est pas le sujet, et pour cause ! Ceux qui savent qu’il existe une autre civilisation le savent ; ceux qui pensent que c’est du bullshit le pensent. Restent

- l’humain,

- le besoin d’histoires,

- l’envie d’enjamber

- l’horizon,

- le possible et

- le probable,

- la fructueuse confrontation de l’individu et de l’immensité du monde, et

- ces petits quelque chose qui animent les fourmis que nous sommes sur une boule minuscule perdue dans la galaxie.

Les ailleurs cherchent, lentement, à nous rapprocher de ces essentiels. Malgré sa lenteur qui peut décourager le simple curieux, ce n’est pas son moindre mérite.

Jean-Nicolas Diatkine, “Live à Gaveau” (Solo musica) – 3/3

Après deux extraits de son concert 2023 (croqué sur le vif ici, çà et même là), le sieur Jean-Nicolas Diatkine termine son premier disque en concert avec deux extraits de son concert parisien de 2021, captés par sire Étienne Collard en personne. Dans notre souvenance, la pluie et l’orage faisaient trembler la coupole de la salle Gaveau pile au moment du remix lisztien de l’Isoldes Liebestod, dans une conjonction géniale entre le cosmos et la musique. Pour mémoire, ce long thrène intervient à la fin de l’opéra quand Isolde meurt car elle ne veut pas vivre sans Tristan, qui lui-même vient de mourir dans ses bras (pour faire bonne mesure, le serviteur de Tristan meurt aussi sur ces entrefaites après avoir lui-même tué). C’est ballot, car le roi auquel était promise Isolde arrivait pour marier les deux lovers par le philtre enchaînés. Après un bref prélude

- énigmatique,

- sombre et

- suspendu

comme il sied, le motif principal

- est énoncé molto moderato,

- se glisse à l’alto, et

- passe en Si pour revenir au soprano.

Jean-Nicolas Diatkine trouve

- le tempo juste pour être allant sans être confus,

- la bonne respiration pour être retenu sans être guindé, et

- les nuances adéquates pour rendre lisible – sans lui ôter tout mystère – une partition complexe

- rythmiquement,

- tonalement et

- polyphoniquement.

On goûte notamment

- la souplesse des arpèges,

- la précision des touchers, et

- la variété de touchers tour à tour

- soyeux,

- tendus et

- explosifs.

Sont bien présents

- l’emportement lisztien,

- la ductilité wagnérienne et néanmoins

- la distance diatkinienne dans le decrescendo final vers une mort étoilée (mais une mort quand même).

Point d’applauses, après cette interprétation en concert d’une partition hérissée d’exigences de virtuosité, sans doute car l’interprète veut enchaîner au disque avec la Deuxième ballade de Franz Liszt où il entend nombre de thèmes ensuite remixés par Richard Wagner. C’est pourtant dans le grondement des dix-huit croches graves par mesure – donc plus du côté bruitiste que mélodique – que commence l’affaire en si mineur, trompeusement annoncée allegro moderato.

- L’habileté de la pédalisation,

- la différenciation des attaques,

- la souplesse des mutations

- (tempo,

- couleur,

- tonalité)

happent l’auditeur, saisi par une partition tiraillée entre

- ruptures,

- itérations et

- secousses.

Sous les doigts impressionnants du concertiste, l’allegro deciso est

- martial mais bondissant,

- rythmique mais secoué de traits,

- solide mais agité à droite comme à gauche.

La tension électrise le discours puis se rétracte, amenant à un allegretto éclairant un précédent motif et s’éteignant à son tour avant que le premier motif ne réapparaisse. Avec aisance et attention, Jean-Nicolas Diatkine suggère

- la houle,

- le tonnerre,

- l’apaisement,

- les rais de lumière qui pointent le bout de leur frimousse après que le gros temps s’est déchaîné, et

- le bonheur de l’instabilité qui rend possible à tout moment – même dans le lyrisme d’un allegro moderato – le jaillissement, le surgissement et l’éclatement.

Accompagnent la réexposition finale du thème principal

- accélérations,

- précipitations et

- « grandioso ».

Avec son indéfectible délicatesse, l’interprète ose

- la fougue,

- l’emballement,

- le brio mais aussi

- la tendresse d’un ultime andantino.

Enthousiasmant.

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Pour réserver une place à l’occasion du prochain récital à Gaveau de Jean-Nicolas Diatkine, le 16 décembre à 20 h 30, c’est là.

Gustave Caillebotte, « Peindre les hommes », musée d’Orsay, 24 octobre 2024 – 1

Gustave Caillebotte (1848-1894), « Raboteurs de parquets » (1875), huile sur toile. Photo : Rozenn Douerin.

Qu’est-ce qu’un homme ? Fut un temps où les choses étaient simples : c’était ce que l’on « en voit dans les muséums : un jules, un vrai, un boute-en-train, toujours prêt, toujours gai » bref, tout le contraire d’un « pédé », selon l’analyse osée en 1971 par l’anthropologue Michel Polnareff. Fut même un temps où – plaise à Dieu que Sandrine R. et ses clo(w)nettes ne lisent point cette notule – où la chose était plus simple : l’homme, c’était le contraire de la femme.

- À lui l’extérieur, à elle l’intérieur ;

- à lui la première place, à elle le second rôle ;

- à lui la liberté, à elle les corvées asservissantes.

Certes, comme presque toujours, quand on y regarde de plus près, la réalité est à la fois plus nuancée et plus complexe que ces tendances et topoï pourraient laisser croire. Ce nonobstant, schématisme et clivage genrés rencontrent aujourd’hui un écho flatteur sur les parois pseudo féministes qui vibrent et tournent en boucles dans maints – sinon dans les – médias et éditions ayant pignon sur rue.

Aussi a-t-on pu voir certains spécialistes de l’art s’offusquer de l’exposition Gustave Caillebotte proposée jusqu’au 19 janvier 2025 par le musée d’Orsay, à l’occasion de l’entrisme de LVMH, sponsor de récentes emplettes du musée autour des figures d’hommes peintes par l’artiste. Puisque la mode du non-binaire ne sévissait pas à l’époque, les contempteurs portant la Bonne Parole ne pouvaient presque pas s’étouffer devant un intitulé qui s’appuie sur l’existence supputée de deux genres clairement définis : le mâle et la femelle, dichotomie désormais bannie a minima de la sphère culturelle subventionnée ou aspirant à l’être. Non, ce qui était offusquant était que, une fois de plus, c’est l’homme qui était au centre des regards, biaisant la compréhension holistique de l’œuvre de Gustave Caillebotte. Voilà bien une critique stupide s’il en est puisque, d’une part, le peintre a en effet surtout croqué des hommes – partant, le biais n’est pas si saugrenu, ce me semble ; et, d’autre part, l’intérêt d’une exposition est plus souvent d’être finement orientée que de proposer un parcours généraliste et plat quand elle honore une figure bien connue de l’Histoire de l’art – peut-être sera-ce l’une des différences entre une exposition temporaire et une présentation permanente.

Néanmoins, la perspective adoptée par les commissaires témoigne, dans leur discours, d’une gêne évidente liée à la volonté d’écraser l’Histoire sous l’hystérie moralisante qui électrise hic et nunc maints faux débats au nom de la défense

- de la parité quantitative et symbolique,

- de la féminité en tant que spectre et non sexe, et

- de la déconstruction et reprogrammation des mentalités contaminées par une domination masculine délétère.

Sans doute sous cette pression, ils sont obligés, ces commissaires, de reconnaître que, dans les toiles ici rassemblées, « triomphent

- la virilité militaire,

- le patriarcat bourgeois et

- la fraternité [par opposition à la sororité] républicaine ».

C’est un peu court, en somme. À défaut d’entonner d’autres refrains, ici non applicables, par exemple sur

- le regard colonial,

- la peur de l’autre ou

- le devoir de réparation,

n’auraient-ils pu ajouter la claustration de la figure féminine topique ? Alors, pour s’excuser (c’est important, de nos jours, de s’excuser, fût-ce d’être stimulant et cultivé), ils ajoutent que, derrière ce facho-machisme répréhensible, l’on peut lire l’amorce d’un mouvement associant « émancipation des femmes et émergences des subcultures homosexuelles ». Oui, Gustave Caillebotte serait un co-précurseur des subcultures homosexuelles car, dans certains tableaux, on voit des hommes torse nu voire encore moins habillés. Le besoin de cet affligeant paravent gay friendly explique sans l’excuser l’insistance aussi insidieuse que pataude sur la possible homosexualité de Gustave Caillebotte – il ne s’est jamais marié, le bougre, et l’on ne sait si Charlotte Berthier était son amante ou simplement sa dame de compagnie, ainsi que l’affirment certains auteurs, voire sa justification sociale derrière laquelle il dissimulait ses vraies préférences. Dans cette perspective, l’inclination érotique supposée de l’artiste sert d’explication à son intérêt pour les personnages masculins et d’antidote à l’accusation de machisme conservateur qu’il serait séant de reprocher à l’événement.

Heureusement, la justification guère convaincante n’impacte en rien l’intérêt de Peindre les hommes, que le visiteur soit homo, hétéro, fan de licornes ou les trois à la fois. Au contraire, elle en démontre l’importance. En rassemblant soixante-dix tableaux et divers accessoires, dont des costumes tels que ceux qu’a reproduits le peintre, ceux qui ont manigancé cette exposition laissent au visiteur une marge de réflexion entre, d’une part, les accusations de vision tronquée et de diffusion d’un idéal masculin dorénavant censé choquer, et, d’autre part, la mise en avant d’une peinture

- foisonnante,

- originale,

- fixée dans son époque mais se risquant parfois à manière de provocation.

De quoi fournir des éléments de réponse à notre question liminaire, qui nous servira d’axe parcellaire mais assumé au cours de la présente déambulation : pour Gustave Caillebotte, qu’est-ce qu’un homme ?

Gustave Caillebotte, « Portrait de madame Martial Caillebotte » (1877) huile sur toile, détail. Photo : Rozenn Douerin.

1.

Un homme est une fonction

Dans l’iconographie dix-neuviémiste, l’homme est volontiers essentialisé. Si la femme a une fonction

- (employée,

- ouvrière,

- femme au foyer…)

voire, la petite slasheuse, plusieurs, l’homme est une fonction. En d’autres termes, il est souvent métonymisé au sens où une partie de lui-même

- (un métier le plus fréquemment,

- parfois un rang ou

- une caractéristique physique…)

représente le tout. Sa représentation est souvent davantage une assignation qu’un résumé. Cette simplification graphique fait écho à une certaine rigidité sociale historiquement attestée quoique non exclusive – loin de là – de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, et à sa conséquence : la hiérarchisation des statuts, à la fois extériorisée (ce que je suis se voit) et intériorisée (j’ai intégré et j’accepte la stratification telle qu’elle est). Aux portraits de personnes souvent issues de l’entourage s’opposent donc des tableaux évoquant des professions

- (les militaires,

- les raboteurs,

- les peintres en bâtiment…).

Autant de fonctions sociales où, par un effet spéculaire, les sujets sont exclusivement caractérisés par leur profession et les métiers par lesdits sujets. Ce que saisit l’artiste, c’est l’homme dans son utilité. La femme, elle, pour le peu qu’elle soit ici représentée, poils apparents ou membres couverts, n’est jamais désignée par un métier mais par un état.

À suivre !

Rens. et réservations ici.

Irakly Avaliani joue Johann Sebastian Bach (L’art du toucher) – 1/4

Certes, surprennent, sur la première du disque,

- la photo où l’artiste semble tenter d’énucléer son système oculaire, ainsi que

- l’appellation de « Jean-Sebastien Bach », francisation à la fois surannée et erronée faute d’accent.

Ce nonobstant, cet étonnement n’ôte rien à notre excitation de zozo ayant ouï, oui, au disque Irakly Avaliani dans

- Tchaïkovsky,

- Chopin,

- Schubert et

- Brahms

(pour retrouver ces 21 aventures et quelques autres, rendez-vous ici). D’autant que le présent disque commence par les monumentales donc redoutables fantaisie chromatique et fugue en ré mineur BWV 903 entendues quelques mois plus tôt en concert à la salle Cortot (une notule en garde trace ici). Une fois de plus, nous sommes cueilli d’emblée par la virtuosité de la fantaisie, car elle est multiple. Elle sourd a minima

- d’une vélocité qui semble sans limite,

- d’un spectre de dynamiques qui donne les impulsions nécessaires, et

- d’une égalité dans le flux mélodique qui assure la lisibilité derrière la surabondance presque provocatrice de notes.

Irakly Avaliani rend brillamment

- les foucades de la partition,

- la jubilation de la girouette tonale en pleine tempête et

- le mélange d’exigence rythmique et de liberté que la toccata fusionne dans un même geste compositionnel.

S’entrechoquent donc

- torrents digitaux,

- suspensions mystérieuses,

- effets d’attente et

- traits tonifiant par à-coups la méditation qui s’installe parfois.

L’interprète justifie, s’il en était besoin, l’intérêt d’une interprétation sur piano (un Fazioli accordé par Jean-Michel Daudon et capté par Joël Perrot) : outre la sensation grande de liberté qui épouse le projet même de « fantaisie »,

- la polymorphie du toucher,

- le vaste éventail de nuances et

- la justesse de la pédalisation

concourent pour

- capter l’attention,

- susciter l’intérêt au long des dix minutes de voyage et

- éclairent l’écoute

jusqu’à la tierce picarde finale.

La fugue ternaire s’ouvre avec l’exposé du sujet taillée dans la plus fine dentelle. Tout est précieux :

- le toucher délicat,

- la nuance d’un piano très pur et, bientôt,

- la clarté de la polyphonie qui éteint presque toute impression de complexité de composition ou de difficulté d’exécution.

Irakly Avaliani dégaine

- des trilles élégantes,

- de saisissants équilibres en trio et

- un allant inaltérable

qui participent joyeusement à la réussite de cette version, et laissent augurer d’une fine intelligence du contrepoint alla Bach. De quoi mettre en appétit avant les trois autres œuvres au programme de ce disque…

À suivre !

Pour écouter l’album en intégralité, c’est par exemple ici.

Peter et Zoltan Katona, “Alhambra Inspirations” (Solo musica) – 3/3

Du disque des jumeaux Katona sourdent trois problématiques :

- guitaristiquement, et hop, les gars semblent formidables mais ne s’en satisfont pas, they want more and that’s fuckin’ cool ;

- stylistiquement, pour ce disque, ils ont décidé de mélanger des morceaux réinvestis ou inventés ;

- ontologiquement, il est compliqué de comprendre ce qui est originel et ce qui ne l’est pas – et ce rejet d’une authenticité génético-structurelle, manipulée par des instrumentistes formidables et par un arrangeur créatif, c’est forcément joyeux.

Paradoxalement, pourtant, manière de gêne peut venir de la trop grande science des gars. Pas techniquement car ça,

- ça roule,

- ça étincelle,

- ça ébaubit ;

mais la maîtrise sage de la composition et de l’orchestration dont témoigne Peter Katona peut partager l’auditeur entre le « waouh, c’est vachement bien fait » et le « mais avec une telle science musicale et un tel savoir-faire, pourquoi pas créer un truc personnel et éblouissant » ? On aura compris que la seconde posture est un malentendu. Les gars veulent se couler dans un projet « à la manière de », certes limitant mais pas moins brillant, dont témoigne le titre de leurs disques et les photos de la couverture.

Reste que la troisième partie du disque illustre notre gêne andrérieurique qui stupéfie d’autant plus que, pour le coup, contrairement au mec au brushing, les gars semblent des musiciens hors classe. Ainsi, « Mallorca », siglée Isaac Albéniz, n’a jamais été une barcarolle pour deux guitares comme le laisse supputer la quatrième de couverture du disque physique. Dès lors, dans un premier temps, l’on pourrait s’offusquer sur l’air du : pourquoi ne pas reconnaître qu’il s’agit d’un arrangement ? Ce serait oublier que l’album entier louvoie autour de la question de l’authenticité – alors qu’il aurait, à notre aune, eu meilleur compte à assumer explicitiement l’excitante idée

- de transformation,

- d’arrangement ou

- de transmutation.

Pour preuve, dans sa version katonique, la barcarolle qu’est Mallorca sertit avec talent

- les dialogues,

- les harmoniques,

- les mordants,

- les modulations,

dans la finesse musicale des interprètes

- (intentions,

- nuances,

- dialogue),

sans feindre de s’en tenir à l’original pianistique (c’est pas le but de l’arrangement, puisque c’est un arrangement),

- éblouit,

- sidère et

- séduit.

Le résultat est rutilant. Reste qu’un peu d’honnêteté en sus nous conviendrait : pourquoi diable prétendre que c’est du Albéniz alors que c’est du Albéniz + Katona’s brothers ? Même question sur le quintette de Luigi Boccherini pour guitare et quatuor à cordes : pourquoi prétendre que c’est du Boccherini alors que vous transformez le truc à deux guitares pour « être plus hispanisants » ? Sérieux, tíos, vous valez tellement mieux que du fake, pourquoi cacher l’effort consenti pour transformer – et avec habileté, science et méthode, qui plus est – la chose en compagnie de

- Wietse Beels,

- Gudrun Vercmpt,

- Vincent Hepp et

- Martjin Vink ?

Certes, en première intention, le travail sur

- la basse,

- les unissons,

- les tierces

peine à éberluer dans l’introduction.

- La vivacité du fandango, en dépit des nuances, souffre des doublons entre le violon 1 et la guitare 1.

- La prise de son qui tente de surligner l’intérêt du propos est fatigante.

- In medias res, la percussivité peu idiomatique de la guitare 1 ne séduit point davantage en dépit du travail sur les sonorités en glissendi.

On voudrait être séduit, et cependant on rechigne car, certes,

- les castagnettes surprennent,

- la persistance de la percussion guitaristique amuse, et

- l’ensemble pourrait complaire s’il assumait son propos.

Las, en l’état, c’est

- mignon,

- fort bien façonné mais

- point aussi wow qu’on l’aurait espéré.

La oración del torero (visiblement, l’accentuation hispanique du « o » était plus chère qu’un claquement de castagnettes), un quatuor de Joaquín Turina, souffre de ce même manque d’honnêteté qui insère un propos pour quatre luths arrangé par le compositeur pour quatuor à cordes dans un disque pour deux guitares et plus si affinités. Les cordes de la Chapelle musicale de Tournai s’en tirent plutôt avec les honneurs malgré

- certaines justesses approximatives (0’59, par exemple),

- certains unissons pas très nets, et

- certains départs floutés.

Toutefois, les changements de

- tempo,

- caractère, et

- dynamique

sont assurés, sans pour autant justifier une fin de disque très éloignée d’un projet « Katona twins guitar duo ». En somme, une réalisation fomentée par deux brillants solistes dont un wannabe compositeur qui décevra peut-être les fanatiques du duo mais satisfera les amateurs d’une musique savante tranquille à base de tranquillade – avec cette crainte du snob de reconnaître que c’est vachement bien, mais ç’aurait pu être vraiment vachement bien (suivez-moi pour plus de critiques cryptiques).

Pour écouter le disque gracieusement et en intégrale, c’est par exemple ici.

Fruits de la vigne – Instinctive (L’Affût)

Parfois, suite à une demande spéciale ou à une inspiration qui lui est propre, le dealer de vins se faufile dans le labyrinthe de sa réserve et en revient une quille à la main et des pétillements dans les yeux. Sans hésiter, il affirme : « Ça, tu vas aimer. » Ce jour-là, « ça », c’est un Touraine inventé en Sologne par Isabelle Pingault, étiqueté avec soin et, c’est l’usage dans tant de vignobles, namé plus que nommé « Instinctive ». La raison :

Quand on devient jeune vigneronne, sans transmission familiale, et qu’on réalise son premier millésime, la seule chose à laquelle on peut se fier, c’est son instinct.

Un instinct bien tempéré par des études d’agronomie et d’œnologie, mais un instinct quand même, qui asseoit ce vin de France – appellation jadis infamante, aujourd’hui revendiquée par des vignerons cherchant à créer leur jus quitte à déroger aux règles des appellations locales – sur environ

- 90 % de sauvignon blanc,

- 5 % de chenin et

- 5 % de menu pineau

(la recette originelle introduisait, elle, du chardonnay, lequel a disparu dans la cuvée proposée à notre dégustation si l’on en juge à l’étiquette de dos). La robe est

- unie,

- presque diaphane,

- à peine éclairée par une teinte d’or modestement diluée.

Le nez

- est discret,

- diffuse une fraîcheur agrumée et

- préfère la finesse à l’outrecuidance.

La bouche déploie

- une douceur ronde,

- une souplesse élégante et

- une amertume bienvenue

avant de se stabiliser autour d’une finale résolument pamplemousse, à en croire nos papilles et naseaux de non-spécialiste. Le mariage avec une choucroute est particulièrement séduisant : le calme du chou, oscillant entre sucré satisfaisant et acidulé stimulant, renforce l’intrigante amertume du vin sans lui ôter sa rondeur joliment construite.

Il paraît que les quilles de la même appellation voire du vignoble tout entier risquent de se faire rares jusqu’à disparaître dans les mois ou les années à venir. Ce serait fort dommage, vu l’instinct de leur fomentrice. Moi, la dernière fois que j’ai eu de l’instinct, c’est quand je me suis réveillé en me disant : « Je suis sûr qu’il est 8 h 37 » et que, en effet, il était 8 h 37. Il faut croire que, dans la vie, certains ont l’instinct aromatique, d’autres l’instinct 8 h 37. Maudit sois-je d’avoir hérité du second !

Jean-Nicolas Diatkine, “Live à Gaveau” (Solo musica) – 2/3

Sommet – pas unique, évidemment, mais très sommital quand même – du répertoire du dix-neuvième siècle pianistique, l’impressionnante sonate en si mineur de Franz Liszt a récemment connu de nombreuses interprétations prenant, chacune à sa façon, le défi à bras-le-corps. Parmi elles, quelques-unes, incluant celle de Jean-Nicolas Diatkine, ont été croquées sur ce site. La revoici, fixée sur disque, sous les doigts d’un pianiste axant son propos sur la narrativité du drame de Faust – selon lui, chaque motif récurrent est comme un personnage (Faust lui-même, Marguerite, etc.) et la demi-heure de musique est une longue histoire grave et secouante qu’il conte à ses auditeurs.

En guise de « il était une fois », un prélude, lento assai, dont les unissons s’ancrent profondément dans les profondeurs du piano. Le musicien n’y surjoue pas la tension dramatique, préférant, par

- le tempo,

- les dynamiques et

- les choix de pédalisation,

avancer vers l’allegro energico qui s’annonce. Là encore, le conteur la joue finaude en préférant

- le suspense au vacarme,

- l’intrigant au pétaradant, et

- l’irrégularité du surgissement à l’univocité du terrifiant.

Se déploient

- doigts déliés,

- poignets souples et

- conduite fermement tenue non pas en dépit de la virtuosité mais comme en contrepoint à cette exigence vertigineuse.

D’impressionnantes séries d’octaves conduisent à la première grande modulation et la nourrissent jusqu’au grandioso en Ré et à trois temps. Avec art, Jean-Nicolas Diatkine souligne la tension entre

- lyrisme,

- fragmentation et

- mutations chromatiques des leitmotivs.

En guise de développement, Franz Liszt s’amuse à jouer, derrière une apparence quasi rhapsodique, sur l’itération

- de séquences identifiables dont il modifie la couleur,

- de ruptures que leur répétition apparente à des à-coups laissant présager une explosion longtemps suspendue, et

- de contrastes récurrents, tantôt progressifs et tantôt brusques voire brutaux.

La partition

- regorge d’irisations drapant de moire les thèmes mâchés et remâchés,

- multiplie les changements de registres donnant une ampleur époustouflante à l’instrument et

- associe de nombreux types d’écriture (plus ou moins mesurée, percussive, spectaculaire).

L’interprète doit donc associer

- brio hors du commun,

- familiarité avec un matériau plus que dense pour qu’il sonne et ne se contente pas de bruiter,

- science de la musicalité pour danser en écho de la narration.

Force est d’admettre que l’on est ébaubi par la capacité de Jean-Nicolas Diatkine à faire sonner les voltes

- de tonalité,

- de caractère et

- d’intensité…

… le tout en concert, sans filet de sécurité. Un andante sostenuto et un quasi adagio peinent à apaiser durablement la situation, ce dont témoignent les incessantes mutations de nuances, de registres, de tonalités, de phrasés et de mesures.

C’est

- musicalement puissant,

- techniquement improbable

- et intérieurement magnifique,

voilà.

La maîtrise

- du tempo,

- de la construction narrative et, évidemment,

- du clavier

sidère assez pour embarquer le spectateur dans une aventure qui, certes, sur notre exemplaire, ne correspond pas aux pistes indiquées, mais, franchement, on s’en tampiponne le bibobéchon : cette erreur d’édition n’impacte en rien la lecture et notre désir de savoir la suite comme si, au lieu d’écouter Faust by Liszt, on était aux basques de la plus catchy des séries du monde interstellaire.

L’allegro energico en fugue (techniquement : des voix vont s’enchevêtrer, mais aussi accidentelle : on passe de six dièses à cinq bémols) éblouit à son tour.

- Efficience formidable du staccato,

- clarté improbable de la polyphonie,

- habileté des modulations – qui revient au compositeur et à l’interprète capable d’en faire sentir l’inéluctable logique pas si logique que ça,

- variété des attaques,

- énergie de la virtuosité et des contretemps,

- perfection de la maîtrise des registres :

la réécoute du concert auquel on a assisté

- revigore,

- réjouit et

- élève.

Le più mosso qui suit pourrait n’être qu’une démonstration insolente de savoir-faire s’il ne se teintait

- de poésie (l’attention aux suspensions !),

- de dramaturgie (l’improbable cohérence des changements de caractère !) et

- de l’aura qu’a le piano quand il devient plus grand que lui-même.

Le retour en majeur et son sublime aboutissement entre

- binaire,

- ternaire et

- liberté des traits

(donc les trois à la fois) est d’une netteté et d’une émotion à tomber. Tout est accompli avec

- finesse,

- intention et

- compréhension holistique donc personnelle de la partition.

La strette puis le presto puis le prestissimo stupéfient et émeuvent tout autant,

- techniques,

- grandioses et

- résonants

qu’ils sont. L’andante sostenuto tente de calmer l’histoire. En vain, protestent l’allegro moderato (et, en fond, l’excellent écho du métro, parfait comme l’était l’orage, lors du concert 2021 de JND). L’interprète excelle à

- associer l’inassociable,

- rendre cohérent l’irréductible,

- surplomber le diffus

Le lento assai boucle la boucle. Même si nous aimerions nous laisser éblouir par l’illusoire espérance de l’enciellement esquissé par les accords de la main droite, ne nous attend que le si le plus grave du piano. Désespérant donc magnifique.

À suivre !

Pour acheter le disque, c’est par exemple ici.

Penser la mort, modes d’emploi

On n’aime pas y songer, mais c’est une réalité : quelque 700 000 Français meurent chaque année. Un beau jour (ou peut-être une nuit), 100 % des êtres vivants font de même et ce, depuis des milliards d’années environ. Pourtant, personne ne sait ce que c’est, la mort, bien que beaucoup – religieux, scientifiques, illuminés, artistes, etc. – prétendent le contraire. Après avoir longuement plongé dans ces eaux noires pour un projet éditorial qui n’a finalement pas vu le jour, je suis remonté à la surface avec quelques éléments de réponse donc pas mal de questions que je propose de partager à l’occasion du « jour des morts » qu’est le 2 novembre.

En m’appuyant sur une très riche documentation et une enquête sans concession, loin de tout prosélytisme idéologique ou spirituel (c’est pas trop le genre de la maison), je vous invite à un parcours

- léger,

- décalé,

- vivifiant (si),

- accessible à chacun et

- rythmé par quelques fredonneries sur le thème du jour.

Ainsi, avec la participation mortelle de Jann Halexander, nous nous promènerons sur les chemins de traverse situés entre la conférence très sérieuse et le one-man-show farfelu, pour nous aider à mieux réfléchir à ce qui nous attend tôt ou tard. Les infos :

- samedi 2 novembre, 16 h ;

- durée : 1 h 15 environ ;

- théâtre-atelier du Verbe | 17, rue Gassendi (Paris 14) | métro : Gaîté ;

- réservations ici ;

- événement inspiré par La Mort, modes d’emploi, disponible en pdf ici.