Bien accompagné 33 : basilique de Notre-Dame du Perpétuel Secours (Paris 11)

Manneken et Petit être céleste lors de l’expertise du grand orgue de la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours (Paris 11), le 1er décembre 2024. Photo : Bertrand Ferrier.

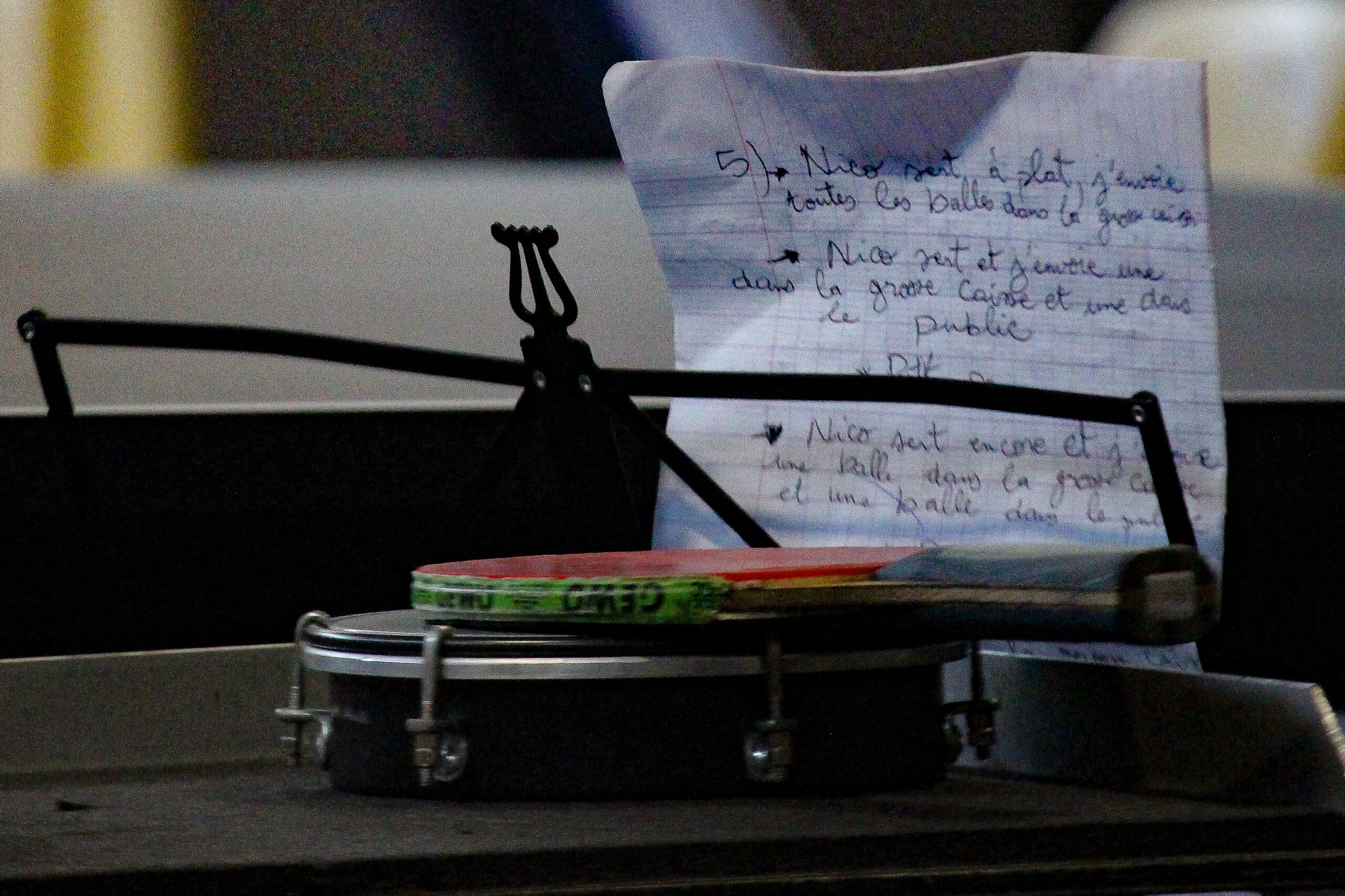

Voilà huit ans que je n’étais pas revenu à « NDdPS », la majestueuse basilique mineure de Paris où, quand j’étais organiste à mi-temps, j’étais convié l’été à jouer les messes dominicales. Profitant d’une coïncidence improbable, associant concert annulé mais remplacement non annulable (heureusement !) et proposition in extremis de Dominique Pasquier, j’ai tenté un come-back sur le gros instrument, restauré depuis mon dernier passage. Impossible cependant de revenir seul car, depuis, l’entreprise d’expertise de granularité sonore de Sleepy & Compagnie a décidé de me coller aux basques dès qu’il me revient de ploum-ploumer un monstre qu’elle n’a pas encore scanné.

- Respectée,

- challengée (quoique jamais égalée) et

- parfois dénoncée

par tel ou tel titulaire un peu plus que concon, faut bien le dire, la confrérie d’experts revendique plus d’une trentaine de hauts faits (hyperliens en fin de chronique) incluant une délicieuse polémique où un imbécile tenta d’impliquer l’évêché du 94 (avec un « v », l’évêché, pas un « m ») et le virtuose belgo-français désormais suissisé Jean-Luc Thellin. Grâce à la bêtise humaine, le tube de Sleppy & Partners reste donc curieusement l’expertise des tuyaux de Saint-Louis de Vincennes, mais la firme continue de tracer sa route depuis lors. En témoignait ce tout tantôt l’examen minutieux de l’orgue de Notre-Dame du Perpétuel Secours.

Manneken lors de l’expertise du grand orgue de la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours, le 1er décembre 2024. Photo : Bertrand Ferrier.

Soutenu par Petit être céleste, son assistant du jour, Manneken, tout nouveau membre de la confrérie des experts en granularité sonore, n’a pas manqué d’apprécier l’ambition de cet instrument de Dargassies mix’n’matchant des tuyaux de plusieurs instruments. Même s’il lui est interdit de nous dévoiler le résultat précis de ses observations, il nous a glissé qu’il est

peu contestable que, en l’espèce, la ductilité de l’étagement sonore, fixe ou flottant, ressortit d’une picturalité chromatique englobante et ascensionnelle, d’autant que la franche libéralité de la proposition se déploie dans une acoustique à la générosité ciselée qu’il revient au musicien de modeler et de co-construire pour changer de logiciel en tant que tel avant d’en avoir gros. Tu n’sais pas dire autre chose, une fois.

Nous devons préciser que, pas plus que nous, hélas, l’individu n’avait, à notre connaissance, ni bu ni fumé avant son inspection minutieuse. Autant dire qu’il est probable que l’hurluberlu, puisqu’il a été envoyé par la plus fine start-up perpétuelle du market, a dû viser juste. Si personne n’a la moindre idée de ce qu’il a voulu dire, quelle importance ? C’est un expert, il expertise, point. À chacun de traduire selon sa sensibilité, comme pour une chanson du groupe ultramacroniste Indochine, ou de se laisser porter comme on le ferait sur les ailes d’un solo de free jazz de 25′ !

Retrouvez les aventures de Sleepy & Partners…

- … aux grandes orgues de la collégiale de Montmorency.

- … à l’église Saint-Marcel (Paris 13).

- … à l’église Sainte-Marie-Madeleine de Domont.

- … à l’église Saint-Martin de Groslay.

- … à l’église Saint-Louis de Vincennes.

- … à l’église Saint-Joseph d’Enghien-les-Bains.

- … sur l’orgue provisoire loué par Notre-Dame de Vincennes.

- … aux grandes orgues de la cathédrale de Gap.

- … aux grandes orgues de Sainte-Julienne de Namur puis de la cathédrale de Namur.

- … à l’église Notre-Dame de Beauchamp.

- … sur l’harmonium du temple protestant du Saint-Esprit (Paris 8).

- … à l’église de Taverny et à l’église de Bessancourt.

- … à l’église du Raincy.

- … à l’église de Notre-Dame du Rosaire.

- … aux grandes orgues de l’église Sainte-Marie des Batignolles (Paris 17).

- … aux grandes orgues de la chapelle du Val-de-Grâce (Paris 5).

- … aux grandes orgues de la basilique d’Argenteuil.

- … sur l’orgue Cattin de Notre-Dame de Vincennes.

- … sur l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll de Saint-Georges de la Villette (Paris 19).

- … sur l’orgue Merklin de Saint-Dominique (Paris 14), une fois ou deux.

- … sur l’orgue Delmotte de Saint-André de l’Europe (Paris 8).

- … aux grandes orgues de la collégiale Saint-Jean de Pézenas.

- … aux orgues de l’Immaculée Conception (Paris 12).

- … sur l’orgue de l’église Sainte-Claire (Paris 19).

- … sur l’orgue de l’église Saint-Denis de Gerstheim.

- … sur l’orgue de l’église Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne.

- … sur l’orgue de Bécon-les-Bruyères.

- … sur l’orgue de Saint-Serge d’Angers.

- … sur l’orgue de la chapelle Ozanam (Paris 17).

- … sur l’orgue de la collégiale Notre-Dame de Vernon.

- … sur l’orgue du temple du Saint-Esprit (Paris 8).

- … aux deux orgues de la Madeleine (Paris 8).

Estelle Revaz, concert-conférence, ambassade de Suisse, 27 novembre 2024 – 2 : les coulisses

Estelle Revaz le 27 novembre 2024, dans le salon de la tapisserie de l’ambassade de Suisse (Paris 7). Photo : Rozenn Douerin.

Ce soir de fin novembre, après une série de caprices de Joseph Clément Ferdinand Barone Dall’Abaco, objet de son dernier disque, Estelle Revaz offrait un making of sa vie d’artiste, sujet de son premier livre, La Saltimbanque, paru aux éditions Slatkine. Revenue s’asseoir sur sa chaise sans son violoncelle, l’instrumentiste avoue d’emblée ce qui a fait basculer sa vie : l’épidémie de Covid et ses conséquences sociales. L’entrée dans les coulisses de l’art part de ce constat que, dans un pays riche et autoproclamé civilisé, il a pu être décidé que la culture était non-essentielle. Sans surprise, la violoncelliste, prompte à prendre la parole lors de ses concerts, est à l’aise pour s’exprimer tout en gardant cette double retenue propre aux Suisses de bonne éducation et aux socialistes invités à causer devant Roberto Balzaretti, aka monsieur l’ambassadeur de la Suisse en France. C’est sans doute ce que l’on appelle la politesse et qui, maniée avec cet art que nous ne possédons pas du tout, n’est peut-être pas moins efficace pour passer un message que

- l’enflammade,

- l’emportement ou

- la vitupération à tout crin.

Comme la musique n’existe pas sans le silence, l’art oratoire n’existe pas sans les non-dits. Ils sont d’autant plus savoureux que, dans la bouche d’Estelle Revaz, ils côtoient des dits sans impudeur ni faux-semblants. Dès lors, le témoignage proféré peut prendre plusieurs pistes. La première piste est celle du fatalisme familial. Avec une maman cantatrice, « mes Barbie, c’étaient les héroïnes d’opéra et, quand je me déguisais, c’était en Fioridiligi » [personnage de Così fan tutte de Mozart]. Pour autant, son destin d’artiste était-il déjà écrit ? Il y a, dans cette filiation, une puissante interrogation sociétale sur la réplication filiale et la liberté individuelle qui va, par le détail, au-delà des perspectives bourdieusiennes. Car l’artiste rencontre le duo qui la construit : au-delà de l’imprégnation culturelle, deux pôles la structurent : la recherche de la rigueur (« c’est venu à six-sept ans ») et l’exigence de créativité.

Jouer avec des jeux tout faits, c’était très mal vu, chez moi. Même mes pog, je devais les fabriquer. J’en avais fait un très beau, il y avait de la fourrure dessus. Bon, évidemment, personne n’en voulait, mais…

Sous son sourire et son humour, Estelle Revaz dévoile les hiatus qui l’ont construite.

- Rigueur et créativité.

- Née dans un village suisse de 900 habitants et plus tard étudiante au CNSM de Paris.

- Très jeune, bonne élève et bonne musicienne, ce qui est contre-indiqué… sauf à Paris, où ses parents se sont téléportés.

La voici en classe à horaires aménagés, concept non-helvétique, kiffant sa race en découvrant les joies de l’orchestre et de la chorale. Jusqu’au drame : ses parents rentrent en Suisse. Elle décide de rester en France. Ses parents lui louent une chambre de bonne « avec les toilettes à l’étage, vous connaissez » dit-elle à une assemblée entre crinoline et perruque, donc à une assemblée qui acquiesce – elle connaît sans doute par locataire interposé. La jeunette vit seule et en profite, in a way, pour découvrir le sexisme voire, croit-on entendre à demi-mots, manière de harcèlement. Dame, une jolie jeunette loin des siens, ça ne donne pas des idées qu’aux âmes presque pures… Malgré les goujats et les butors, la demoiselle trace sa voie jusqu’à tenter ce qu’elle juge presque exotique : le concours du Conservatoire national de musique de Paris. « Cinq tours et l’affichage des résultats, ça aussi, c’est très français ! » s’étonne-t-elle encore. Comme l’indomptable violoniste Pauline Klaus, la musicienne se sent à l’étroit dans l’expérience de la concurrence, une réalité qui la stimule mais menace de la scléroser. Et si, ailleurs, l’herbe était plus verte ?

Après une classe de maître engageante, Estelle Revaz tente sa chance auprès de Maria Kriegel à Cologne. À l’heure de la mondialisation écrasant censément les spécificités de sensibilité (et pas que), le choc est joyeux. L’étudiante découvre la différenciation esthétique d’une frontière l’autre. La notion de niveau sonore ou de juste interprétation (« en France, ça manque de saucisse pour jouer Brahms ») lui saute aux tympans. Plus tard, concours et débuts brillants de carrière engrangés all around the world, même conscience de la relativité de l’universel :

Si un public asiatique mange ses nouilles pendant que je joue, bah, qu’ils le fassent… même si j’ai l’impression qu’ils se foutent de ma gueule.

L’artiste semble placée sur orbite quand survient Sieur Covid. Ses concerts sont annulés.

Beaucoup de concerts.

Longtemps.

L’exotisme pousse la dame à lâcher, de manière un rien étourdie : « En France, vous avez de la chance, vous avez l’intermittence. » C’est mignon, même s’il faut se rappeler que les premiers bénéficiaires de l’argent public sont ces cochonneries de pseudo-artistes tellement subventionnés qu’ils n’ont plus besoin de subventions (n’oublions pas que le dernier disque de Johnny Hallyday a été subventionné à six chiffres au titre de « jeune artiste », bref). Quant à l’intermittence, système salvateur et destructeur, l’ami François Marzynski, dont nous parlions tantôt, a résumé ses charmes merveilleux et délétères dans un film magistral qui, sans renverser la table, devrait secouer toute croyance à ce sujet.

Reste que, en Suisse, un artiste ne saurait être artiste de façon intermittente. Il est ou salarié s’il est dans un ensemble, ou indépendant s’il est, par exemple, soliste – on ne dira jamais assez combien le libéralisme a emphysiqué les simples gens, fussent-ils artistes, en généralisant le « statut d’auto-entrepreneur », cette sublime attaque du patronat néolibéral, et ce, quel que soit la dénomination dudit « statut » round the world… mais comment parler de morale dans une France où vient d’être élu immortel « au siège numéro un » de l’Académie des sciences morales – des sciences morales, nom d’un foutriquet – une ordure de milliardaire qui, en sus de son patrimoine amoral, a été mis en cause par la justice pour des faits extrêmement graves et a – ça, c’est incontestable – fracassé tant de vies par

- la pression au travail,

- le licenciement massif et, souvent grâce aux aides d’État,

- les conditions indignes imposées aux sous-traitants

(on espère que ses nouveaux collègues en habit vert qui ont murmuré contre son intronisation auront la décence de démissionner, mais bon). Au moment où plus rien, la nana perd tout. Ses contrats, sa carrière, son plan de financement. Et elle découvre, incrédule, que pas de projet de dédommagement. Elle décide de fédérer les artistes car même la loi Covid exclut d’indemniser les artistes pré-engagés.

La dame monte un festival pour faire bosser les copains : neuf spectateurs, un artiste, tandis que, à Paris, on occupait les flics en faisant des manifs de dix artistes avec le Syndicat des artistes musiciens de Paris, affilié à la CGT, ce qui faisait déplacer plusieurs agents des renseignements, la BAC et plusieurs cars de CRS – une façon comme un autre d’offrir une sortie aux forces de l’ordre, avec une légère préférence pour les CRS, bref.

Estelle Revaz va plus loin. Elle envoie un mémo à 246 parlementaires et obtient, ô miracle, deux réponses. Bien qu’elle n’emploie sans doute pas ce verbe en permanence, le résultat l’escagasse. Elle découvre, elle qui ne votait pas, que, dans son pays, il y a deux chambres représentatives et un parlement à Berne. Elle travaille sans rechigner pour que « tout le monde tire à la même corde » et que change la loi. Contre toute attente, elle y parvient et commente :

Finalement, c’était comme dans la musique de chambre. J’ai amené les parlementaires à faire de la musique ensemble.

Son succès improbable et sa médiatisation remarquée l’amènent à être remarquée par l’ensemble des partis politiques, qui lui proposent de s’engager. Pour elle, c’est hors de question. Sauf que le problème n’est pas résolu. Un exemple ? Le statut d’artiste suisse reste pendant. Aujourd’hui, celle qui a été élue en place VIP sur la liste du parti socialiste helvétique veut porter un message d’espoir sur la protection sociale des artistes et la lutte contre la pauvreté. Sans mentionner les indemnités parlementaires qu’elle perçoit pour douze semaines de session par an (rythme qui lui permet de conserver son activité d’artiste, contrairement à ce que lui imposerait un ministère de la culture), elle aspire à amener de l’humanité dans la politique et, même si c’est perdu d’avance, lutter contre la militarisation ultra coûteuse – les dégueulasses lobbys des armes ne sont pas omnipotents que dans l’Hexagone.

Sa franchise tempérée dût-elle faire grincer monsieur l’ambadassadeur, Estelle Revaz revendique de faire le lien entre la puissance de transcendance que l’artiste offre à ses clients et la nécessité pragmatique qui astreint au monde l’artiste et tout un chacun.

- L’engagement est solide et feutré,

- le désir est patent et maîtrisé,

- la jonction entre la soliste internationale et la saltimbanque immigrée en politique est crépitante et fluide.

Bien joué, madame !

Ex-Norma, « Au Vivat 30 ans après » (Le grand grabuge) – 1

Yann Allano (guitare lead), Michel Hujeux (clavier), François Marzynski (chant, de dos), Christophe Patte (basse), Jean-Marc Fontaine (guitare rythmique) et Jim Bachun (batterie) en concert le 22 décembre 2023 au Vivat (Armentières). Capture d’écran tirée du film de Jean-François Devos édité par Jean-Marc Boël.

D’ex-jeunes fourneaux reprennent du service trente ans après. À l’instar des sœurs Castagnette, ils ne sont pas devenus les stars françaises qu’ils étaient certains de devenir. Leur aura a même difficilement dépassé le Ch’Nord, où la politique de soutien à la culture live, quoique imparfaite, reste vivace, entretenant un maelström d’initiatives artistiques assez étonnant vu de Paris. Quant à moi, qui ai eu l’heur de chanter longuement les louanges du chanteur François Marzynski lors de sa première renaissance, je n’avais jamais ouï une note du quintette, composé dudit François, de Michel Hujeux aux claviers, de Yann Allano à la guitare, de Christophe Patte à la basse, de Jean-Marc Fontaine à la guitare rythmique et de Jim Bachun à la batterie. Nulle nostalgie, donc (ce qui n’aurait pourtant rien de cracra), dans ce compte-rendu, plutôt une envie de découvrir une autre facette d’un formidable artiste capable, en 2023, de mener à bon port un projet

- facétieux,

- ambitieux,

- énergique et, par contamination,

- énergisant.

D’autant que ce nouveau projet sur l’ancien n’a rien d’anodin dans la trajectoire artistique du monsieur. La première fois que François Marzynski est rené, il avait découvert que, à force de courir après l’intermittence et le professionnalisme, il avait perdu la part artistique de sa vie et notamment sa fonction de chanteur. Il en avait tiré deux perles, sans les lâcher :

- d’une part, un projet de reprises en trio magnifiquement soutenu par David Lainé au clavier et au sax, et par l’incomparable Mike Rajamahendra à la batterie, avec qui il formait le « VF trio » ;

- d’autre part, un documentaire irrésistiblement percutant, drôle et touchant sur, justement,

- la chanson,

- la professionnalisation,

- l’intégrité,

- la lutte,

- le désir,

- l’espoir et

- la lucidité qui est à la fois nécessaire et dangereuse pour l’artiste.

Cependant, aussi autobiographique, choral et passionnant soit-il, L’Intermittent (titre provisoire) ne se résumait pas à un egotrip au demeurant très stimulant. Il résonnait en chaque spectateur dont il interrogeait, à la première personne,

- les espérances tacites ou explicites,

- les renoncements, indispensables à la survie ou simplement paresseux, à supposer que l’on puisse distinguer scientifiquement les deux espèces,

- la ligne de vie, et

- le rapport entre

- fatalisme,

- déni et

- rage de vibrer sinon plus, du moins mieux.

François Marzynski au début du concert du 22 décembre 2023 au Vivat (Armentières). Capture d’écran tirée du film de Jean-François Devos édité par Jean-Marc Boël.

François Marzynski est le meilleur biographe de tout le monde que je connaisse car, presque sans le vouloir, comme chanterait Jann Halexander dans « Le mulâtre », quand il parle de lui, il parle de nous, et sans la barrière infatuée de l’artiste qui sait que, bon, quand même, il nous est bien supérieur. Non, humainement, François ne se revendique pas comme notre supérieur, bien qu’il risque de l’être par sa capacité artistique à faire résonner en chaque spectateur, ce qui est le propre des artistes importants, quelle que soit leur notoriété encyclopédique voire, pire, francintérique,

- ses espérances plus que ses ambitions,

- ses orgasmes plus que ses petites satisfactions,

- ses explosions plus que ses traumas, et

- ses doutes plus que ses déceptions quand, le soir venu, il faut bien peupler son imaginaire avec des regrets, aussi assertifs soient-ils, et, quelques degrés plus tard, des lamentations magnifiques.

Cette fois, l’Armentiérois a collectivement décidé, grâce à des retrouvailles d’abord fortuites puis organisées, de sortir de la naphtaline Ex-Norma, nom final d’une aventure finie, oui, mais marquée par des concerts de prestige et un disque en 1993. Le 22 décembre 2023, était donc filmée simultanément la fin de la résurrection d’un zombie – après une tournée préparatoire – et le début de sa dissolution de première classe, dans une salle de six cents personnes blindée et incandescente. Ce soir-là, c’était leur dernier concert avant 2053. Si Dieu me prête vie, j’aurai alors soixante-seize ans mais peut-être essayerai-je de me téléporter à l’Ehpad d’Armentières, ne serait-ce que pour chasser le spleen en faisant mourir l’hiver.

Dans son long discours introductif (il faut presque dix minutes avant que la première chanson ne retentisse), le chanteur ne masque pas la pression

- des fausses notes,

- des ratages et

- des sorties de route,

d’autant qu’un DVD et un double CD sont gravés ce soir-là en one-shot. Lui qui maîtrise tant l’art de la scène semble pris par l’émotion. En témoignent par exemple son triturage de lunettes et son jeu de veste (je l’enlève, la jette, la cherche, la remets) presque convulsif. Cette fébrilité difficile à masquer est joyeuse pour deux raisons : et d’une, elle illustre l’importance du moment en laissant l’artiste professionnel participer de la ferveur du public ; et de deux, elle n’impacte aucunement le travail scénique car

- les paroles sont sues,

- le chant est présent,

- le rôle de go-between et de M. Loyal est assuré avec le métier requis.

Connaissant l’exigence de l’artiste, on est d’abord un rien surpris par la qualité des plans larges, pas vraiment au niveau des précédents DVD. Cependant, on peut se demander si ce défaut n’est pas, en réalité, une touche vintage assumée pour la remise en scène de chansons vintage, interprétées avec des arrangements proches des originaux et des paroles inchangées. De plus, cette imperfection technique est largement subsumée sous une approche holistique :

- les plans larges investissent une image parfois digne des années d’antan (pas toujours, heureusement : les plans plus serrés sont correctement définis), mais d’autres plans alternatifs travaillent les multiples qualités et types d’images possibles

- le montage aux petits oignons est mené de main de maître par le maître-guitariste Jean-Marc Boël en personne, et

- le son est excellent, même si le clavier semble souvent sous-produit, y compris pendant ses soli.

Pour combattre le stress, mieux vaut commencer par le « Trac », chanson « de fiotte » (entendez : susceptible de plaire à tous, le Ch’Nord a son langage et sa crudité déboutonnée, ça nous change du corsetage des éléments de langage bien donc trop cadrés) de François Marzynski et Christophe Patte. On y apprécie

- la liberté de la versification alla Higelin (si, « et qui claque, CLAQUE ! », c’est du Higelin), dont le parolier-interprète tire brillamment le meilleur,

- la bonne rythmique du groupe et

- les bonnes synchros, et

ça l’fait grave.

Le public de zombies rassemblé pour le concert des Ex-Norma, le 22 décembre 2023 au Vivat (Armentières). Capture d’écran tirée du film de Jean-François Devos édité par Jean-Marc Boël.

François Marzynski assume seul de « Tuer le sommeil » même si, à force, il doit « tuer le soleil ». Le solo de guitare est assuré par un bras orné d’un vieux tatouage yin et yang qui va bien. À son image, le solo de Korg reste

- sage,

- simple et

- gentiment convenu (on apprécie ce souci de ne pas en faire des caisses…),

avant l’attendue – et bien menée – modulation au ton supérieur pour le dernier double refrain avant la coda. Il y a de la joie dans cette volonté d’assumer une manière de chanson qui, grâce à la vitalité de la scène, n’a rien de has been ou de bof. Comme cette chanson en particulier, la chanson en général porte

- des espoirs,

- des questions et

- des désirs d’envie d’avoir envie

disproportionnés par rapport aux humains qui la propulsent. C’est pour ça que l’aiment les humains qui l’écoutent : elle

- les inspire,

- les apaise,

- les met debout – c’est ça : en érection, avec la fragilité des sculptures d’un Giacometti.

Comme l’admet le mode d’emploi habilement glissé par le chanteur également prof de scène, l’ambitieuse « Danse des macchabées » dudit François Marzynski et de Yann Allano (plus de 9′ dans cette version, mais déjà plus de 5’30 en version studio) vise à « faire l’amour avec le public », c’est-à-dire à enflammer son enthousiasme en métissant les deux tubes en vogue au moment de sa composition par les membres de Delirium vitae : « Thriller » et « La salsa du démon ». En gros plus qu’en gore, c’est l’histoire d’un gardien de cimetière qui retrouve sa Stratocaster, et les musiciens affluent pour l’accompagner. Après un coup dans le zig, un coup dans le zag, s’organise une danse des morts pas très saint-saënsienne. Porté par le bon son de Jean-François Devos et la batterie sérieuse, aux cymbales parfois poétiques, orchestrée par Jim Bachun, le groupe paraît prendre la confiance. Aux claviers, Michel Hujeux affiche un sourire radieux qui ne le quitte guère. À la basse, Christophe Patte propose un solo de bon aloi qui ne va jamais chercher les effets waouh propres à une virtuosité démonstrative. L’instrumentiste ne semble pas posséder

- la palette technique,

- la célérité digitale et

- la créativité musicale du stratosphérique Nicolas Marsol

mais, bonne nouvelle, il le sait ou l’intuitionne, et hop. Par conséquent, il assume sa relative simplicité en dessinant

- ses boucles entêtantes,

- son rythme serein,

- ses volutes inspirées

avec une gravité festive qui résonne joyeusement dans le cimetière local. Le bien fait n’est pas l’ennemi de l’efficace ! Un break transformé en mi-temps permet à ceux qui sont devenus de vieux fourneaux de

- respirer,

- s’hydrater (les vieux boivent de l’eau, incroyable !) et, pour le chanteur, de

- détendre les cordes vocales que froisse, confie-t-il, le choix de reprendre les chansons dans leur tonalité originelle.

L’habile appel à la participation du public pour l’effet spécial visuel – dont le making of est détaillé dans le bref bonus du DVD – ouvre la voie à un mid-tempo bientôt électrisé par Loïc Bachun, le fils de Jim, aux percussions, en solo puis en duo avec son papounet. François Marzynski, possédé, déploie une chorégraphie macabre et dégingandée, parfaitement adaptée à son physique de grand escogriffe. L’ambiance est électrique. Comme on disait peut-être dans les nineties, c’est mortel – au point que nous allons faire comme les ressuscités du rock’n’roll alla francese : souffler dès à présent, et repartir en goguette avec le quintette élargi dans une prochaine notule !

À suivre…

Contact : legrandgrabuge@laposte.net

Fruits de la vigne – L’angelique 2023 du domaine Metrat

Faute d’être référencé parmi les vins listés sur le site officiel du domaine, ce beaujolais gardera une partie de son mystère : pourquoi un tel branding ? et, surtout, question éminemment essentielle en œnologie appliquée aux étiquettes, où diable est passé l’accent de « L’Angelique » ? Sera-ce que la police – de caractère, voyons – ne l’autorisait point, comme pourrait le laisser supputer ce que nous avons découvert et que nous révélons en exclusivité (ô, teasing, quand nous tiens !) dans la conclusion mercantile de cette notule ? Quel sens accorder à cette marque et à sa spécificité – ou, devrait-on dire, à sa specificite ?

Notons qu’il n’y a pas moins de suspense sur l’appellation d’IGP comtés rhodaniens, laquelle, apprend-on, est assez généreuse pour s’étendre sur neuf départements et même s’appliquer, « après dégustation », à des appellations moins connues en quête d’une étiquette plus bankable ou, a minima, mieux référencée. En revanche, comme qu’on dit dans le franglais qu’il sent bon le spécialiste de l’expertise, le thrill sur le domaine Metrat lui-même est moindre. Célébré pour ses Fleurie, « à la limite des Moulin-à-vent » précise le vigneron, il revendique une pratique « raisonnée », id est pas bio mais limitant les intrants chimiques grâce, notamment, au recours au purin de prèles, d’orties et de consoudes. Quel résultat cette bonne impulsion donne-t-elle à la cuvée 2023 de son chardonnay ?

La robe, affriolante, arbore un jaune délicat. Elle nous apparaît

- unie,

- claire et

- lumineuse.

Le nez assume crânement – oui, porté par une bonne vieille licence poétique des familles, un nez peut assumer crânement alors qu’il peine en général à assommer en tapant sur le crâne – son rôle de mise en appétit. Il allie des caractéristiques qui, c’est curieux, dépasse le champ de l’odorat. Il

- évoque la fraîcheur de l’agrume,

- laisse deviner un équilibre tranquille et

- suggère la gourmandise de l’amertume.

La bouche confirme sans coup férir la singularité du jus. Selon nos papilles, elle associe

- le charme du beurré,

- la pétillance d’une pointe citronnée et

- la chaleur confortable d’un vin bien construit.

Bref, que les dalle-en-pente qui tentent néanmoins de se respecter ne se laissent point effrayer par les deux caractéristiques principales du flacon. Certes, les vins du domaine Metrat sont des beaujolais, mais ils n’émargent pas dans la catégorie des produits sans vergogne chéris (de moins en moins, alléluia !) par

- les Asiatiques,

- les buveurs à prétexte et

- les individus souhaitant se la jouer à la fois bobos et canaille en sirotant, enveloppés par le brouhaha réconfortant d’un troquet « resté dans son jus » un millésime frais, plus framboise que banane cette année, un béret DeLuxe posé sur le crâne et un sourire entre tindérique et instagramable aux lèvres.

Certes itou, le chardonnay est un cépage synonyme, dans la grande distribution, de rince-glotte passe-partout, assez écœurant parfois pour faire préférer un vin rouge léger au moment de déguster un plat à blanc. Loin de ces deux grands topoi qui ne relèvent pas toujours de la caricature, hélas, le vin de Bernard Metrat s’avance avec

- cohérence,

- savoir-faire et

- personnalité.

À noter que le domaine commercialise « L’angélique » avec un accent, shocking! Voilà qui confirmerait le problème de police subodoré en introduction… Prix, accent compris : 9 € la bouteille plus frais de port. Les Parisiens peuvent, eux, s’approvisionner chez notre dealer contre 13,5 € la quille qui, comme l’écrivait Stéphane Mallarmé au couple Manet, en 1888, « met gentiment aux camélias des perruques » (« Dédicaces, autographes et envois divers » in : Poésies, Gallimard, « Poésie », 1945, rééd. 1970, p. 137). Comme quoi, le monde en général et le langage en particulier sont souvent mystérieux – la faute, notamment, à

- ses accents,

- ses fleurs et

- ses nectars.

Les litanies les plus funky du monde

Évidemment, rien qu’à lire le mot de « litanies », les derniers lecteurs de ce site encore frottés de liturgie catho plongent dans un sommeil soudain, ce qui n’est pas forcément désagréable en soi. Les autres bâillent. Sauf si, parmi eux, certains connaissent déjà l’une des œuvres majeures pour orgue du vingtième siècle. Un morceau qui, en quatre minutes, déchire tout d’une série d’explosions de lumière.

Les Litanies de Jehan Alain regorgent de trouvailles

- de rythme,

- de mélodie et

- de construction

pour faire, à en croire le propos griffonné en haut de la partition, l’éloge de la foi, ce step qui permet aux croyants de dépasser l’ineffaçable incrédulité humaine. Nous autres,

- croyants,

- incroyants et

- anticroyants

ne pouvons que nous retrouver dans ce tourbillon

- de puissance,

- d’énergie et

- de transcendance

que traduisent ici, lors du concert hommage à feu l’organiste-compositeur Yannick Daguerre (qui adorait jouer cette pièce),

- l’éclatant orgue Gonzalez,

- l’acoustique phénoménale de la collégiale Saint-Martin de Montmorency et

- la tonique et impressionnante interprétation en direct de Vincent Crosnier, qui a souhaité privilégier l’audio sur la vidéo – et, comme on a plutôt tendance à respecter les souhaits des artistes, voilà, quoi.

Bonne écoute aux curieux !

Estelle Revaz, concert-conférence, ambassade de Suisse, 27 novembre 2024 – 1 : les paillettes

Estelle Revaz encadrée par deux Louis XIV (nom de son violoncelle et d’un zozo représenté sur l’œuvre derrière elle), le 27 novembre 2024, dans le salon de la tapisserie de l’ambassade de Suisse (Paris 7). Photo : Rozenn Douerin.

Estelle Revaz n’a pas attendu de devenir politicienne pour aimer parler. Déjà, quand elle était juste seulement rien que musicienne soliste concertiste internationale (guère plus), elle concevait mal de donner des récitals sans parler au public voire échanger avec lui. En sus des concerts avec des mots dedans, elle a développé pendant le Covid cette forme du concert-conférence qu’elle propose ce soir de fin novembre à l’ambassade de Suisse, à Paris. Le principe est simple comme un match de foot ou, pour ceux qui préfèrent le sport, de rugby. Il y aura deux mi-temps,

- une pour jouer des caprices de Dall’Abaco, objet d’un disque commenté ici et sujet de la présente notule ;

- l’autre pour évoquer les parcours qu’elle esquissait tantôt lors d’un grand entretien et qu’elle a formalisé dans La Saltimbanque (Slatkine, 2023), parcours

- de femme,

- d’artiste et

- de représentante du peuple suisse… presque en dépit de son plein gré.

En d’autres termes, explicite la musicienne, « on va commencer par les paillettes de la scène avant de plonger dans les coulisses de la vie d’artiste ». Sauf que les paillettes ont aussi leur making of. En l’espèce, Estelle Revaz prend le temps de placer les caprices de Joseph Clément Ferdinand Barone Dall’Abaco (1710-1805) dans le contexte musicologique qui les rend particulièrement sapides.

- D’une part, ils contribuent à extirper le violoncelle de son seul rôle d’accompagnateur pour explorer sa potentialité d’instrument soliste.

- D’autre part, ils profitent de la mutation de la lutherie, qui bat alors son plein, pour profiter des nouvelles formes donc sonorités d’un instrument qui se cherche encore.

Pour autant, l’interprète prévient qu’elle ne compte pas se laisser enfermer dans une contextualisation qui risque vite non seulement de devenir asséchante voire sclérosante, mais surtout de se révéler contradictoire avec le concept même de « caprice ». Point, donc, de cordes en boyaux ; point non plus de ces caractéristiques fâcheuses qu’affectionnent trop souvent les options « historiquement informées ». En clair, elle rejette

- toute exécution précautionneuse faute d’indications suffisantes du compositeur (alors, pour pas trahir, on joue a minima…),

- tout souci de présentation sage à souhait pour circonvenir le plus de mélomanes découvrant ces œuvres rarement jouées (l’engagement et la fougue risqueraient de faire fuir les esgourdes plus habituées au mou), et

- toute univocité dans le choix des tempi, par exemple (dans un caprice, si la partition semble y pousser, breaks et bousculade du métronome ne sont pas à fuir a priori, au contraire).

Estelle Revaz au Wepler (Paris 18), le 10 décembre 2022, pendant la finale de la Coupe du monde de foutchebol. Photo : Bertrand Ferrier.

Le premier des sept caprices du soir (sur onze possibles) sautille avec de puissants accents groovy. Suivant un tempo résolument souple, la violoncelliste propose aux spectateurs de se laisser aller au plaisir du mélange des

- registres,

- nuances et

- dynamiques.

C’est moins un premier caprice qu’une sorte d’avertissement de ce qui nous attend ! Le deuxième caprice confirme la veine du compositeur tel que le ressent l’interprète :

- ça surgit,

- ça frétille,

- ça brandit en étendard une apparente irrégularité dont les oscillations claquent au vent de l’inspiration en chantant le doux mot de liberté.

Le troisième caprice revendique, lui,

- la lenteur,

- la claudication, et

- une hésitation dont émane un intrigant fumet d’étrangeté.

Le quatrième caprice, bondissant, travaille différentes façons de maltraiter l’archet (et même les doigts) contre les cordes. D’un seul coup d’un seul, nous voici projetés à la fois dans

- l’explosivité et la retenue,

- le geyser furieux et le débit mesuré du petit ru,

- la vocifération et le murmure suggestif.

Le cinquième caprice danse grâce aux

- contretemps,

- itérations,

- multiples sources d’énergie

- (attaques,

- glissades,

- mutations des sonorités parfois presque détrempées…) et

- alternances modales, entre majeur dominant et mineur têtu.

Le sixième caprice reprend presque souffle après ces secousses. Toutefois, rien de linéaire ou de monolithique, ici. Plutôt des

- pointillés à suspense,

- des demi-teintes évocatrices et

- un concentré de contrastes (débit de notes, volume sonore, couleurs du violoncelle).

Le septième caprice (onzième et ultime dans le recueil) est, nous avertit Estelle Revaz, à peu près impossible à jouer pour deux raisons principales :

- les quintes exigées par le compositeur sont anti-violoncelliques en diable, et

- la partition, proteste l’artiste, oblige à écraser ses phalanges jusqu’à « faire des bruits bizarres » et, surtout, menacer de rompre.

La dramatisation est habile pour raviver l’attention de l’auditoire ! Dès les premières notes, saute à l’oreille le paradoxe qui électrise le texte. Dall’Abaco se focalise sur l’exploitation de l’unité du multiple. Dans ce finale, le bougre

- explore de front plusieurs motifs qui fricotent et se font autant concurrence qu’écho ;

- se goberge de réexpositions qui forment manière de tourbillon musical ; et

- ne néglige jamais l’apport puissant

- de la suspension,

- de la rupture, et

- de la respiration qui, dans ce contexte, fait tout autant récit que

- la note,

- la phrase et

- la résonance

(difficile, pourtant, de trouver de la résonance dans le « salon de la tapisserie de l’ambassade », pimpant mais à l’acoustique redoutable !). Le temps

- d’accueillir les brava enthousiastes du public,

- de stocker les fleurs de l’ambassade et

- d’aller protéger « Louis XIV », son cher violoncelle et son violoncelle cher,

et la dame promet d’être de retour pour nous guider dans les coulisses d’une vie d’artiste. Cela vaudra bien une prochaine notule !

À suivre…

Pour retrouver d’autres articles sur Estelle Revaz, cliquer sur l’hyperlien choisi.

Le disque Dall’Abaco

Le grand entretien

Le disque Inspiration populaire (volets 1 et 2)

Le disque Journey to Geneva

Le disque Bach & friends

Pour acheter le disque Dall’Abaco, c’est, par ex., ici.

Une première chanson

Pierre-Marie Bonafos en la chapelle du Val-de-Grâce (Paris 5), le 3 novembre 2024. Photo : Rozenn Douerin.

C’était un concert cool (tel était son nom). On y entendait

- de l’orgue et du saxophone,

- de l’orgue tout seul comme un grand et

- du sax tout aussi seul comme un grand.

On y jouait

- des œuvres pour trompette et piano,

- des pièces pour orchestre et même

- des standards écrits par des contrebassistes.

Ainsi Pierre-Marie Bonafos est-il allé piocher « First song », son premier solo, dans le disque éponyme – ce qui n’est pas rien – que Charlie Haden a publié en 1990. Avec la participation de l’acoustique formidable de la chapelle du Val-de-Grâce, l’artiste a suspendu la bousculade parisienne pendant 4′. Nous avons gardé trace de ce moment et, par mesure de salubrité publique, il nous paraît juste et bon de le partager. (Approche de Noël ou autre, signalons dans un même élan de générosité que le disque incroyablement puissant et joyeux de Mr PMB, with a little help of Modeste Moussorgski, est disponible ici pour un prix amusant.)

Fruits de la vigne – Pinot d’Alsace 2021 de Laurent Barth

Notre dealer nous a averti : dans cette chronique,

- pas de vagues,

- pas de piques,

- pas de wouououh.

Drôle de coup de pression, qui a en général l’effet inverse sur nous car, oui, nous sommes taquin, nous sommes taquin, c’est ainsi. Sauf que Laurent Barth a beau s’être imposé comme une référence dans son Alsace d’origine et bien au-delà, il est réputé pour être d’une grande sensibilité avec un penchant sporadique pour le doute. « Si tu n’aimes pas, nous a-t-on encore supplié, n’écris rien, d’accord ? » Comme on est du genre à cumplir pactos cuando son entre caballeros, le suspense sur la tonalité générale de cette chronique risque d’être limité. Tant mieux : plus le projet paraît complexe, plus il est excitant de chercher à retenir l’attention des curieux qui nous font l’amitié de venir fureter sur cette page.

Précisons donc d’emblée que le présent flacon est signé par un vigneron-producteur-négociant (ici négociant) qui semble être un drôle de coco. Il a bourlingué à travers le monde avant de reprendre le domaine familial à la mort de son père. Il cultive en bio, tâte d’engrais « boostés par la biodynamie » et ne le revendique pas sur ses bouteilles avec force étiquettes puputes et vertes. Sur ce vin, il évite le piège contre lequel nous nous escagassons parfois du branding inutile consistant à donner un nom catchy à des bouteilles (« Il fait soif » en est toutefois un exemple amusant), pratique commerciale devenue quasi systématique alors que son apport pour les gourmands est nul et non avenu. En revanche, l’individu est capable de nommer ses vins selon le numéro pas sexy de leur parcelle ; et, sur chaque étiquette, est imprimé « l’esprit du vin » dans moult langues, dont le géorgien et le marathi – pour plus de détails, un portrait séducteur de l’artisan est disponible par exemple ici. Bref, désolé d’employer une terminologie particulièrement précise et experte, oui, nous n’en pouvons mais, le bonhomme semble bel et bien être un drôle de coco. Quid de son vin ?

Affiché sur certains sites comme métissant pinot auxerrois (un cépage lorrain, comme son nom l’indique) pour 80 % et pinot noir pour le solde, le vin froufoute dans une robe tout à fait seyante, tout à fait accorte, tout à fait appétissante. Sa teinte dominante domine peu : le jaune est ici très clair, presque diaphane, d’une élégance confinant à la modestie.

Le nez séduit immédiatement. Nous nous laissons enivrer par des harmoniques d’agrumes et peut-être de cannelle, là où les vrais experts décèlent fruits blancs rôtis et fruits rouges, c’est dire si l’imagination de nos naseaux est fertile. Le résultat est

- fin mais présent,

- délicat mais affirmé,

- subtil mais franc.

La bouche saisit. Se déploient des caractéristiques multiples et, pour certaines, délicieusement contradictoires. L’on est

- scotché par une amertume hypnotisante,

- ému par une délicatesse d’une grande sensualité,

- effleuré par une légèreté qui semble effacer un instant la pesanteur boueuse nous liant au tellurique et au mondain,

- capté dans un tourbillon voire in a mosh, là où l’on est tellement ébaubi qu’essayer de raisonner est like clapping with one hand,

- happé par une résonance qui ne cesse de transformer le goût en paillettes multiples et changeantes – objection, Votre Honneur, je précise et stipule que, notez, greffier, quand j’ai pris ces notes, je n’avais gobé d’autre produit qu’une gorgée de pinot d’Alsace.

Le mariage avec manière de raclette fonctionne du tonnerre de Zeus.

- La confrontation avec la chair ferme des patates et le délicieux fromage fondu révèle un écho pamplemousse

- inattendu,

- jonaszien et ce nonobstant

- savoureux,

- la rencontre avec les jambons rehausse l’intensité du propos, et

- la friction avec le projet solide valorise la petite pointe d’acidité qui corse habilement l’équilibre du nectar.

Bref, c’est super bon. Comme ça, Pierre-Benoît Pérard devrait conserver ses allocations de boutanches en provenance du domaine, et l’impatientant chanteur de Perpignan, pourtant pas le premier à taper dans la dive (il le revendique), peut fermer sa grande mouille : malgré l’ambiance délétère et les grondements politiques hors de contrôle, peut-être c’est déjà maintenant, le bonheur. Courons-y vite, il va filer !

Andy Akiho, « Ricochet », stade de la Muette, 23 novembre 2024

Le jour où les frères Lebrun accèdent – en double car, en simple, c’est plus compliqué – au premier rang du classement mondial, le conservatoire du très chic seizième arrondissement de Paris fête la nouvelle et la nouvelle salle de ping-pong en poursuivant son cycle « musique et sport ». Au programme, ce jour, dans le gymnase moquetté auquel on accède par les tunnels odoriférants des vestiaires et en contournant des terrains synthétiques de foot ? Un tube d’Andy Akiho, Ricochet. Il s’agit d’un concerto pour

- deux pongistes,

- un percussionniste,

- un violoniste et

- un grand orchestre, le tout augmenté par

- une batterie de microphones fort différents.

En l’espèce, placés sous la direction du violoniste Marc-Olivier de Nattes,

- Nicolas Brocard et Soudes Alassani (pongistes),

- Antoine Brocheroux (percussionniste) et

- Pauline Klaus (la violoniste bien connue des habitués de ce carnet depuis notre grand entretien),

tous deux profs dudit conservatoire, jouent devant un orchestre rassemblant élèves ou anciens élèves du conservatoire, l’ensemble étant sonorisé par Yann Bouloiseau assisté de Clément Marie (témoignage des artistes, sportifs et techniciens à retrouver ici). Le storytelling indispensable aux créations contemporaines pose que ce concerto pongiste se réfère à la diplomatie du ping-pong reliant les États-Unis à la Chine, comme le compositeur lui-même est issu de la fusion d’un couple métissé. Sa biographie officielle, reprise à foison, stipule en sus que le zozo, percussionniste à l’origine, peut être trouvé

fréquemment au petit matin en train de composer dans des salles de café, des clubs de nuit, des bars et des restaurants, faisant des pauses pour faire la connaissance de ceux qui le côtoient.

Bah, faut bien mettre un peu de paillettes autour de son résumé.

Même si, franchement.

Bref.

Devant le succès rencontré à l’ouverture des réservations pour le concert du soir, le conservatoire a choisi d’ouvrir la générale au public ; et il y a foule, ce samedi après-midi, une foule

- familiale,

- plus que très majoritairement blanche, et

- incluant – comme toute foule digne de ce nom – des spécimens curieux (par exemple, à sa gamine lui demandant comment s’appelle un polygone à quatorze côtés, un père agacé lui répond avec l’autorité du paterfamilias : « Ben, un dodécaèdre, évidemment » au lieu d’un tétradécagone, comme chacun sait).

En ouverture de programme, Geoffrey Fourmi et Mathis Delumeau, élèves du conservatoire versant théâtre, proposent leur version du ping-pong croqué par les Diablogues de Roland Dubillard. Le résultat est

- courageux dans un tel contexte,

- volontaire dans la proposition,

- peut-être encore fragile dans la construction des personnages UN et DEUX dont l’ambiguïté (drôles ? absurdes ? stupides ? donc miroirs de nous-même ?), si elle évite la caricature, paraît un peu survolée donc peu en mesure d’envoler pleinement les spectateurs (qui sait si les hurluberlus n’en avaient point gardé sous la pédale pour la représentation du soir…).

Pauline Klaus avant la bataille, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Ricochet s’ouvre sur un long solo

- virtuose,

- convulsif et

- percutant

confié à Pauline Klaus. L’artiste y travaille

- le rebond,

- le mélange de lâcher-prise et de contrôle qu’implique la glissade, ainsi que, plus généralement,

- la liberté dans la rigueur.

Encouragé par l’intervention d’Antoine Brocherioux qui, à défaut de taper sur des bambous car ce serait numéro un, effleure la table de ping-pong, l’orchestre se mobilise en assumant aussi sa dimension fluide (les instruments pouvant être utilisés de manière inhabituelle) et percussive, qui résonne avec la passion du compositeur. Ainsi, sous et dans nos oreilles, avec l’arrivée des pongistes, se sculpte un rythme suscité moins par

- le temps que par le contretemps,

- la fusion collective que le dialogue entre pupitres,

- la simultanéité (identité du geste) que la synchronicité (identité d’intention).

Avec les instructions pour la bataille, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Après le solo du percussionniste en chef, l’outil percussif des pongistes évolue :

- raquette classique,

- tambourin,

- flûte de champagne,

- raquette en bois…

C’est qu’il s’agit moins de faire boum que chpoum et tchoc et badam, autrement dit

- de transformer le choc en option,

- de définir le contact en tant que son, et

- de mélanger les possibles en pivotant autour d’une balle blanche.

Andy Akiho et ses serviteurs du jour travaillent le son comme

- attaque,

- résonance,

- coulissage et

- mariage de timbres parfois poussés hors de leur zone habituelle de référencement.

Rythmique et ligne mélodique s’interpolent, les échanges entre la phalange et les quatre solistes explorant l’ensemble

- des hauteurs (suraigus compris),

- des accentuations et

- des hypothèses permises par le riche instrumentarium convoqué.

Le premier mouvement se conclut par une accélération tonique, incluant des projections volontaires de balles dans le public comme autant de postillons enthousiastes. Alors que les applauses retentissent et que saluent les vedettes, des gamins ravis s’empressent de ramasser des projectiles que leurs mamans trop chic trop genre leur intimeront tantôt, ces criminelles ou ces imbéciles (je ne sais quel est le qualificatif le plus flatteur), de restituer avant de quitter la salle, suscitant un trauma incommensurable dans l’espoir foufou de ces bambins rêvant de conserver un p’tit souvenir de leur après-midi.

Soudes Alassani, balanceur togolais de SCUD ronds, en présence d’un de ses projectiles, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Après que le régisseur a installé, sur un petit tapis visant à protéger la table (une Smash 28/R, ça vaut quand même mille balluches) une super grosse caisse – pardon pour les termes techniques – sur le court de ping-pong, le match reprend entre violon et percussion.

- Itérations,

- frictions,

- ruptures et

- variation de sonorités

animent la partition tandis que les pongistes, armés de cymbales, s’acharnent sur des percussions verticales, boisées ou métalliques, osant même affronter un gong pour sculpter

- et l’attaque,

- et le son,

- et la prolongation résonante du son.

Autour de nous, la course aux balles perdues s’intensifie. Des gamins viennent aussi dans les premiers rangs filmer des extraits sur l’iPhone de maman. Les pongistes se remettent au taping-tapong sur la table, quand un crescendo redoutable menace de tout emporter sur son passage. Heureusement, comme le stipule le musicologue Julien Clerc, ce n’est rien car la harpe ressuscite la musique. Pauline Klaus lui répond. Inspirés, les pongistes se mettent à tour de rôle à viser la super grosse caisse. Les contrastes s’intensifient entre

- silences et coups de tatane,

- plic ploc de la balle et fracassages,

- passes hautes et cogne,

- part mélodique confiée à l’orchestre et pulsation virulente.

Les jeunes membres de l’orchestre jouent ce concerto à la fois

- malin,

- amusant et

- interrogeant

comme s’il devait être leur dernier. Après que Pauline Klaus a tout renversé sur la table pour conclure le concerto, la ferveur du public, même pour une générale, laisse penser qu’ils devraient y prendre goût et trouver d’autres occasions de vibrer collectivement.

Pour voir la création de Ricochet, c’est ici.

L’improbable reste un possible

C’était une conjonction d’improbables, et hop.

Il y a le projet, une conférence sur la mort d’1 h 15, sorte d’écho partiel et partial du livre écrit tantôt, devenu un pdf disponible ici et régulièrement mis à jour.

Il y a le lieu, un « théâtre-atelier » qui donne sur la rue, vibre de sa singularité et permet des expérimentations singulières.

Il y a la forme, une lecture animée que trouent quelques chansons autour de la mort.

Il y a un clavier qui décide d’imploser la veille de la prestation et se retrouve métamorphosé en guitare sèche.

Il y a ce souvenir de Ricet Barrier qui, avant de chanter « Tu es venue à mon enterrement », sous-titrait sa chanson en tapant sur sa guitare pour expliquer : « Le glas, c’est le swing de l’enterrement. »

Et il y a Jann Halexander, reprenant dans ce contexte étrange, le jour des morts, une chanson magistrale et néanmoins yourcernarique narrant les curieuses tentatives humaines d’apprivoiser la mort, cette indomptable sauvagerie.

Ç’a donné ça.