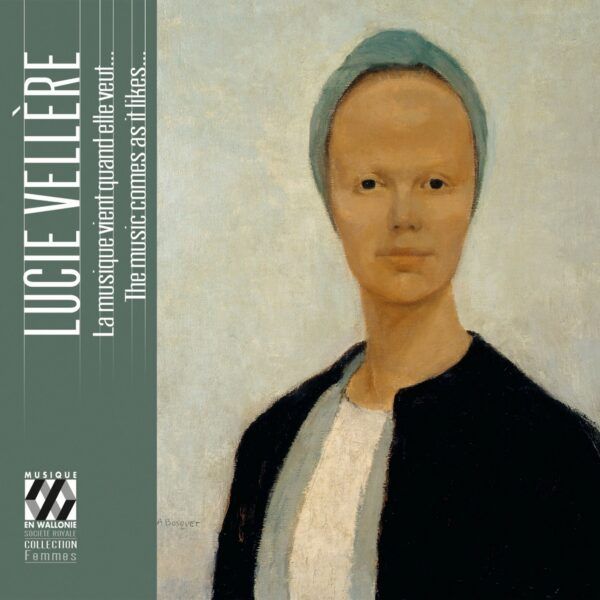

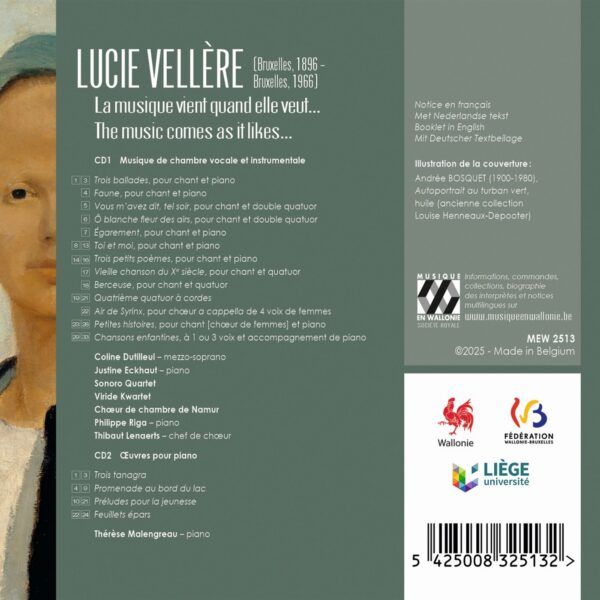

« Vif » est le dernier mouvement du quatrième quatuor à cordes de Lucie Vellère, dont nous avons entamé l’écoute ici. Composée en mai 1962, l’œuvre est restituée par le Sonoro Quartet et insérée dans le florilège proposé par Musique en Wallonie.

- Violon 1 virevoltant sur des pulsations pizzicato,

- dialogues rythmés par le violoncelle,

- délicates transitions vers des sections plus langoureuses mais non moins susceptibles de changements d’intensité :

on redécolle avec plaisir sur les ailes de la découverte, d’autant que la compositrice maîtrise l’association entre cyclothymie ravivant l’intérêt et cohérence du propos grâce à des structures reconnaissables, telle l’alternance motorique entre violon 1 et violoncelle. Le Sonoro Quartet soigne

- les contrastes,

- les caractérisations et

- les dynamiques.

Lucie Vellère pimente son récit par

- des harmonies réjouissantes,

- des suspensions habiles et

- une capacité à transformer le ressassement en ressort créatif sur presque sept minutes,

laissant circuler la parole entre les quatre instruments jusqu’à donner l’impression d’une conversation avec

- ses unanimités,

- ses moments d’écoute et

- ses controverses

jusqu’à l’au revoir amusant qui clôt la partition.

Le florilège confronte ce quatuor çà un « Air de Syrinx pour chœur a cappella de quatre voix de femmes » sur un texte de Paul Claudel, griffonné en 1957 par Lucie Vellère. On connaît l’histoire :

- Syrinx, la nymphe, s’est transformée en roseaux pour fuir le dieu Pan qu’elle ne cessait d’aguicher ;

- celui-ci, frustré, a défoncé les roseaux puis découvert leurs propriétés musicales ;

- ainsi naquit la flûte sans laquelle le condor passerait moins bien : d’une nymphe ratiboisée.

Dans le poème de Paul Claudel, Syrinx se goberge de la nature et en profite pour reprendre son jeu préféré – appeler le vieux Pan pour lui échapper. La compositrice se sert des vers libres à sa disposition pour lier en bottes

- balancement rythmique,

- cahots syncopés et

- surgissements expressifs souvent attendus

- (graves pour évoquer « l’ombre »,

- aigus pour évoquer « l’aigu »,

- montant ou descendant selon les mouvements décrits par la narratrice, etc.).

Les douze artistes du Chœur de Namur réunies pour cette aventure sont à leur affaire. Elles veillent sur

- l’intensité de l’interprétation,

- l’intelligibilité du mot et

- la cohérence de leur ensemble.

On goûte

- l’insaisissabilité de la partition mimant l’insaisissabilité de la nymphe,

- la justesse des voix claires et assurées, ainsi que

- les astuces harmoniques qui paillettent le récit de cette fuite provocante.

De quoi mettre en appétit avant la dernière partie du premier disque, constituée de miniatures pour voix et piano. À suivre !

Pour écouter gratuitement et intégralement le double disque, c’est ici.

Pour l’acheter moins gratuitement mais avec un livret profus, c’est par exemple là.