Le passage parisien de Barry Douglas, révélé par sa médaille d’or au concours Tchaïkovsky de 1986, aurait dû être un événement.

- L’Irlandais du Nord est rare dans nos contrées ;

- il poursuit une carrière de soliste (avec ou sans orchestre) à succès ;

- il reste une référence pianistique, pas que pour les Irlandais du Nord ; et

- il débarque avec un programme ambitieux, alliant

- un hénaurme Schubert,

- un florilège brahmsien et

- la sonate en si mineur de Franz Liszt.

Pourtant, force est de constater que, une fois de plus, la salle Gaveau est très vide. Pas de quoi démobiliser l’artiste, qui attaque avec la dix-huitième sonate en Sol D894 de Franz Schubert. Quarante minutes au programme, dont un molto moderato e cantabile liminaire qui pèse près de la moitié de la totalité de l’œuvre. Presque hiératique, Barry Douglas prend possession du grand Yamaha loué pour l’occasion – un instrument qui ne fait pas honneur à l’excellence coutumière des instruments de concert de cette marque. Qu’importe ou presque, tant le musicien semble décidé à musiquer ce soir. Avec assurance, il pose

- le son,

- les tenues,

- les silences.

Dans cette proposition, pas

- d’étincelle,

- d’urgence,

- de précipitation.

Plus tard, le concert donnera l’occasion au pianiste de briller techniquement. Hic et nunc, la technique est comme invisibilisée, et hop, dans le travail

- de la couleur,

- de la projection du son et

- de l’incarnation

d’une partition. Depuis les hauteurs de la salle, on entend

- sonner,

- vibrer et

- presque respirer

le piano. Le son est moche, car l’instrument n’est pas digne de l’artiste ; mais il est aussi

- clair,

- précis,

- approprié à la salle,

signe d’un métier immédiatement perceptible. Fort de cette base pas tant partagée que cela, Barry Douglas n’en soigne pas moins

- les nuances,

- les phrasés et

- l’articulation,

autant d’atouts indispensables pour capturer et conserver les spectateurs dans les rets des répétitions schubertiennes, passé le charme premier de la jolie ritournelle.

- La pédalisation est pensée,

- l’agogique juste,

- le dessin de la ligne mélodique impeccablement tracé.

De plus, émanent du travail du musicien

- une sérénité cohérente avec le discours schubertien du mouvement,

- une délicatesse portée par les balancements ternaires et

- la spéciale de Barry Douglas, nous confirmera la suite du récital : l’habileté dans le tuilage des intensités.

L’Andante prolonge la méditation engagée, mais l’interprète sait

- animer ces réflexions musicales,

- embellir les liens entre les motifs et leurs développements, voire

- associer vue d’ensemble et caractérisation des sursauts thymiques.

Le Menuetto et son trio sont l’occasion de secouer le temps long schubertien par le truchement

- des accords répétés,

- des détachés très précis et

- des forte roboratifs

qui sonnent presque comme du heavy metal dans la si chic salle sépia du huitième arrondissement parisien. Habile et maître du texte qu’il interprète, Barry Douglas se sert

- des appogiatures,

- des élargissements rythmiques et

- des modulations truffant le trio

pour interroger la liberté interprétative dans un cadre qui semble très contraint… mais, quand il est bien pensé, pas hostile à la créativité respectueuse du porte-voix du compositeur. L’Allegretto réinjecte de la pulsation dans la sonate.

- Légèreté dansante,

- rebonds aériens et

- suspensions paradoxalement euphorisantes

animent le dernier volet.

- La main gauche est solide,

- les accords sont placés plutôt que plaqués,

- les contrastes et les respirations emportent le mouvement

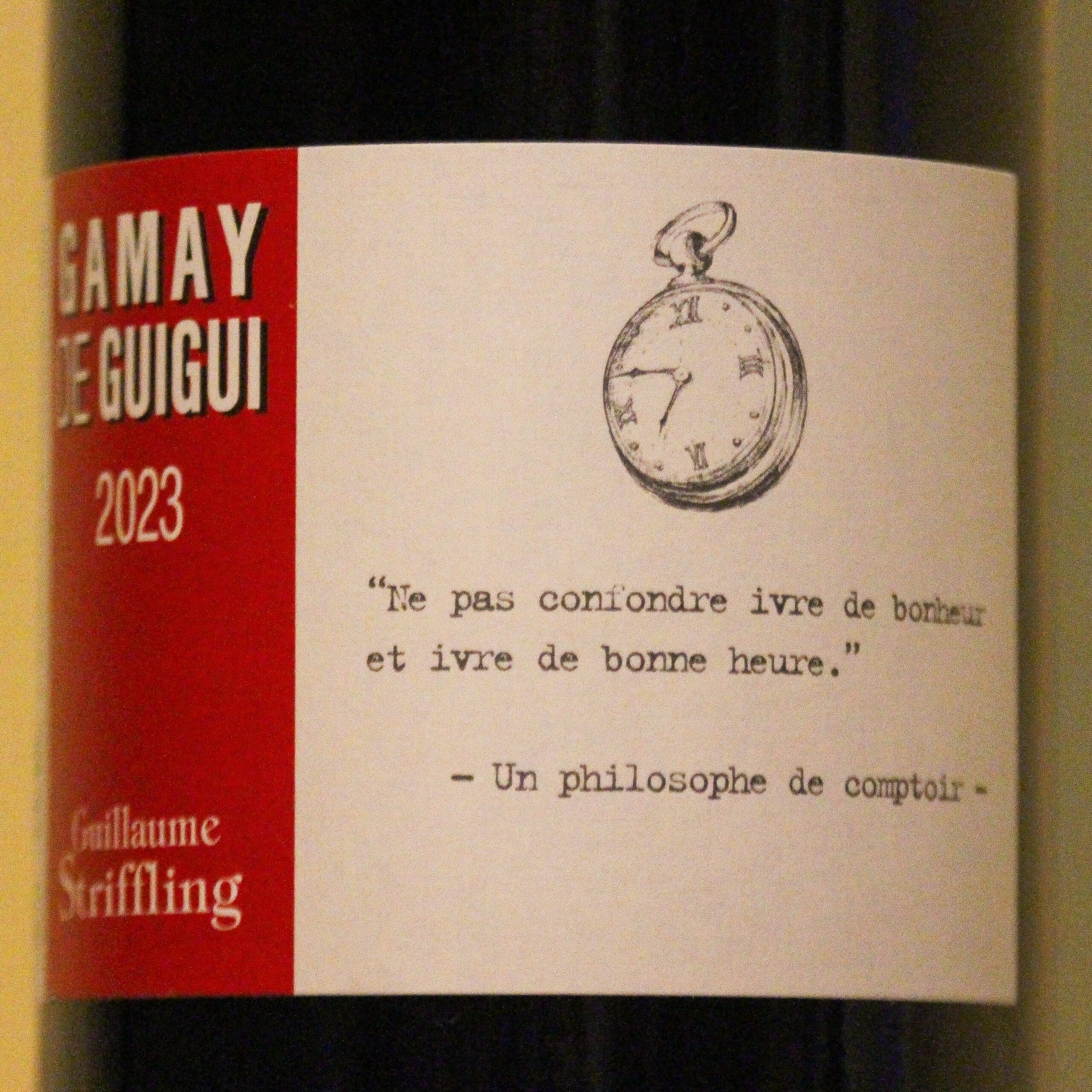

sans le caricaturer (donc en faisant entendre ses côtés moins youpi-youpi – pardon pour les non-musicologues experts qui me lisent) mais en caractérisant les diastoles et systoles faisant battre ce cœur emballé. Pour conclure la première mi-temps, Barry Douglas propose quatre extraits de l’opus 116 de Johannes Brahms – entendu tantôt sous les doigts d’Irakly Avaliani. Au programme : trois capricci (plus pêchus) et un intermezzo (moins pêchu, donc). Le caprice en ré mineur confirme le sens

- du contraste, qu’il soit brusque ou progressif,

- de l’énergie faite musique, et vice et versa, et

- de la liberté contrôlée

qui semble animer Barry Douglas. Le caprice en sol mineur associe

- les foucades du caprice,

- la poésie du phrasé et

- l’art de l’équilibre qui lie le tout.

L’intermezzo en Mi glisse un peu de calme dans l’agitation, apparaissant comme

- retenu,

- suggestif et

- quasi aérien.

Le caprice en ré mineur fusionne, confronte et apprivoise

- fougue,

- calme inquiétant et

- ivresse de la virtuosité (célérité digitale, réflexes et tonicité).

Alors que l’entracte s’avance, deux évidences se côtoient : non, les absents n’ont pas tort, ils ont sans doute mille autres choses à faire ou même rien, ce qui est aussi important que beaucoup ; en revanche, les présents ont l’air d’avoir sacrément raison. Il nous reste à le vérifier avec la monumentale sonate en si mineur de Franz Liszt, qui fera l’objet d’une prochaine chronique.

À suivre !

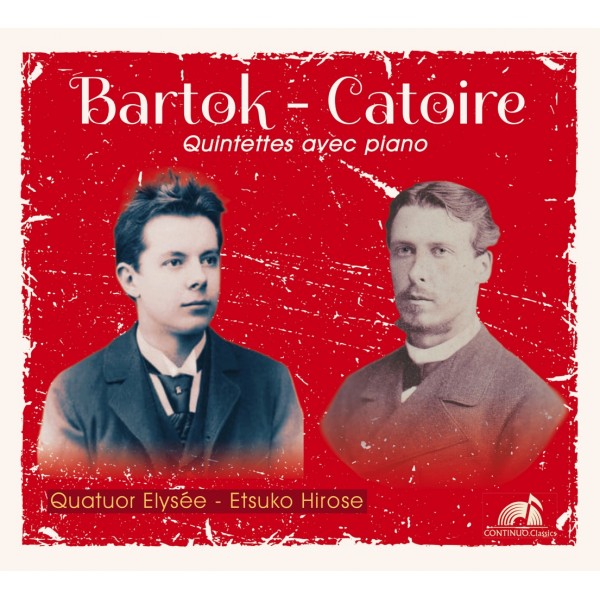

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)