Andy Akiho, « Ricochet », stade de la Muette, 23 novembre 2024

Le jour où les frères Lebrun accèdent – en double car, en simple, c’est plus compliqué – au premier rang du classement mondial, le conservatoire du très chic seizième arrondissement de Paris fête la nouvelle et la nouvelle salle de ping-pong en poursuivant son cycle « musique et sport ». Au programme, ce jour, dans le gymnase moquetté auquel on accède par les tunnels odoriférants des vestiaires et en contournant des terrains synthétiques de foot ? Un tube d’Andy Akiho, Ricochet. Il s’agit d’un concerto pour

- deux pongistes,

- un percussionniste,

- un violoniste et

- un grand orchestre, le tout augmenté par

- une batterie de microphones fort différents.

En l’espèce, placés sous la direction du violoniste Marc-Olivier de Nattes,

- Nicolas Brocard et Soudes Alassani (pongistes),

- Antoine Brocheroux (percussionniste) et

- Pauline Klaus (la violoniste bien connue des habitués de ce carnet depuis notre grand entretien),

tous deux profs dudit conservatoire, jouent devant un orchestre rassemblant élèves ou anciens élèves du conservatoire, l’ensemble étant sonorisé par Yann Bouloiseau assisté de Clément Marie (témoignage des artistes, sportifs et techniciens à retrouver ici). Le storytelling indispensable aux créations contemporaines pose que ce concerto pongiste se réfère à la diplomatie du ping-pong reliant les États-Unis à la Chine, comme le compositeur lui-même est issu de la fusion d’un couple métissé. Sa biographie officielle, reprise à foison, stipule en sus que le zozo, percussionniste à l’origine, peut être trouvé

fréquemment au petit matin en train de composer dans des salles de café, des clubs de nuit, des bars et des restaurants, faisant des pauses pour faire la connaissance de ceux qui le côtoient.

Bah, faut bien mettre un peu de paillettes autour de son résumé.

Même si, franchement.

Bref.

Devant le succès rencontré à l’ouverture des réservations pour le concert du soir, le conservatoire a choisi d’ouvrir la générale au public ; et il y a foule, ce samedi après-midi, une foule

- familiale,

- plus que très majoritairement blanche, et

- incluant – comme toute foule digne de ce nom – des spécimens curieux (par exemple, à sa gamine lui demandant comment s’appelle un polygone à quatorze côtés, un père agacé lui répond avec l’autorité du paterfamilias : « Ben, un dodécaèdre, évidemment » au lieu d’un tétradécagone, comme chacun sait).

En ouverture de programme, Geoffrey Fourmi et Mathis Delumeau, élèves du conservatoire versant théâtre, proposent leur version du ping-pong croqué par les Diablogues de Roland Dubillard. Le résultat est

- courageux dans un tel contexte,

- volontaire dans la proposition,

- peut-être encore fragile dans la construction des personnages UN et DEUX dont l’ambiguïté (drôles ? absurdes ? stupides ? donc miroirs de nous-même ?), si elle évite la caricature, paraît un peu survolée donc peu en mesure d’envoler pleinement les spectateurs (qui sait si les hurluberlus n’en avaient point gardé sous la pédale pour la représentation du soir…).

Pauline Klaus avant la bataille, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Ricochet s’ouvre sur un long solo

- virtuose,

- convulsif et

- percutant

confié à Pauline Klaus. L’artiste y travaille

- le rebond,

- le mélange de lâcher-prise et de contrôle qu’implique la glissade, ainsi que, plus généralement,

- la liberté dans la rigueur.

Encouragé par l’intervention d’Antoine Brocherioux qui, à défaut de taper sur des bambous car ce serait numéro un, effleure la table de ping-pong, l’orchestre se mobilise en assumant aussi sa dimension fluide (les instruments pouvant être utilisés de manière inhabituelle) et percussive, qui résonne avec la passion du compositeur. Ainsi, sous et dans nos oreilles, avec l’arrivée des pongistes, se sculpte un rythme suscité moins par

- le temps que par le contretemps,

- la fusion collective que le dialogue entre pupitres,

- la simultanéité (identité du geste) que la synchronicité (identité d’intention).

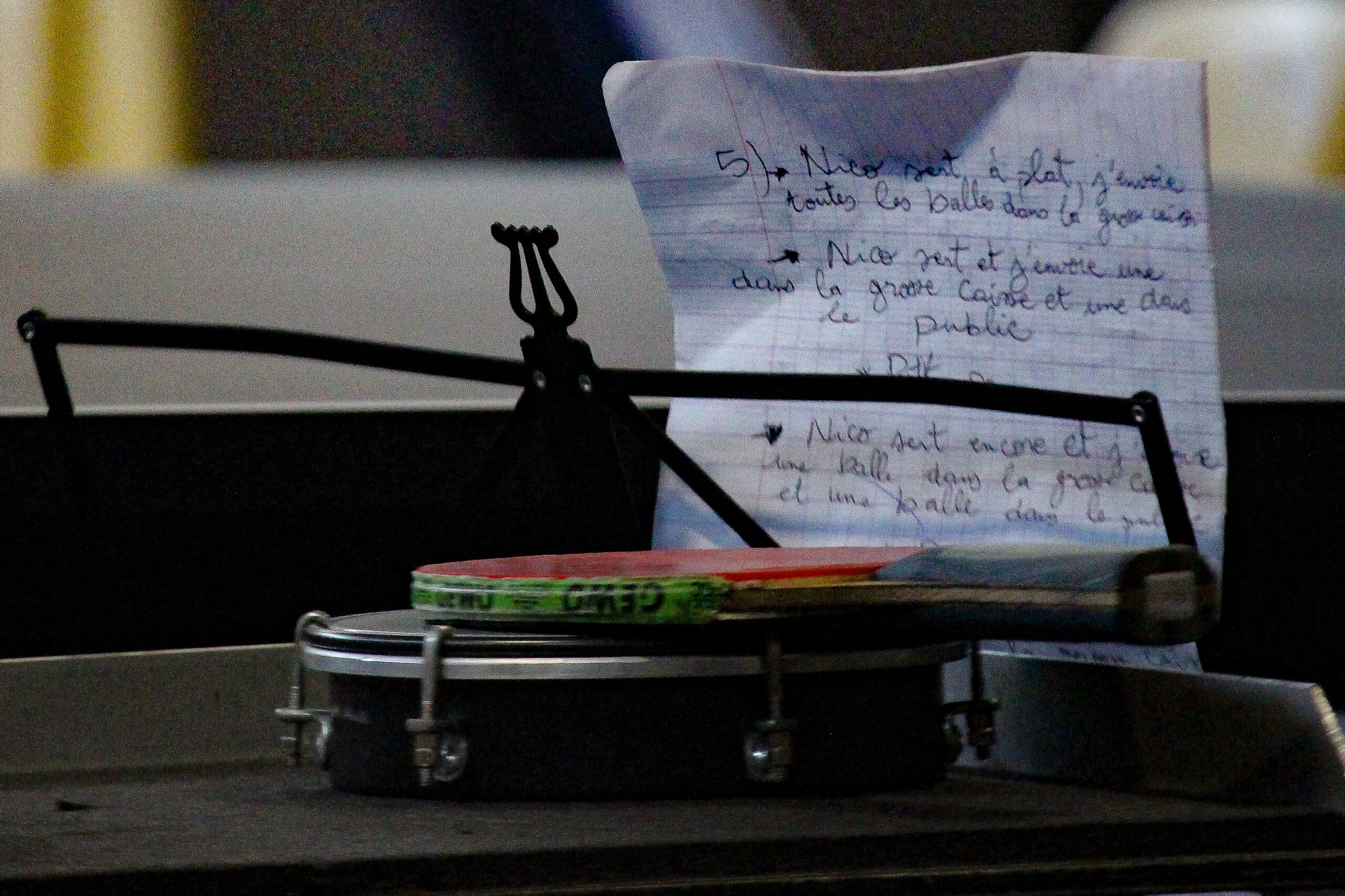

Avec les instructions pour la bataille, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Après le solo du percussionniste en chef, l’outil percussif des pongistes évolue :

- raquette classique,

- tambourin,

- flûte de champagne,

- raquette en bois…

C’est qu’il s’agit moins de faire boum que chpoum et tchoc et badam, autrement dit

- de transformer le choc en option,

- de définir le contact en tant que son, et

- de mélanger les possibles en pivotant autour d’une balle blanche.

Andy Akiho et ses serviteurs du jour travaillent le son comme

- attaque,

- résonance,

- coulissage et

- mariage de timbres parfois poussés hors de leur zone habituelle de référencement.

Rythmique et ligne mélodique s’interpolent, les échanges entre la phalange et les quatre solistes explorant l’ensemble

- des hauteurs (suraigus compris),

- des accentuations et

- des hypothèses permises par le riche instrumentarium convoqué.

Le premier mouvement se conclut par une accélération tonique, incluant des projections volontaires de balles dans le public comme autant de postillons enthousiastes. Alors que les applauses retentissent et que saluent les vedettes, des gamins ravis s’empressent de ramasser des projectiles que leurs mamans trop chic trop genre leur intimeront tantôt, ces criminelles ou ces imbéciles (je ne sais quel est le qualificatif le plus flatteur), de restituer avant de quitter la salle, suscitant un trauma incommensurable dans l’espoir foufou de ces bambins rêvant de conserver un p’tit souvenir de leur après-midi.

Soudes Alassani, balanceur togolais de SCUD ronds, en présence d’un de ses projectiles, le 23 novembre 2024 au stade de la Muette (Paris 16). Photo : Bertrand Ferrier.

Après que le régisseur a installé, sur un petit tapis visant à protéger la table (une Smash 28/R, ça vaut quand même mille balluches) une super grosse caisse – pardon pour les termes techniques – sur le court de ping-pong, le match reprend entre violon et percussion.

- Itérations,

- frictions,

- ruptures et

- variation de sonorités

animent la partition tandis que les pongistes, armés de cymbales, s’acharnent sur des percussions verticales, boisées ou métalliques, osant même affronter un gong pour sculpter

- et l’attaque,

- et le son,

- et la prolongation résonante du son.

Autour de nous, la course aux balles perdues s’intensifie. Des gamins viennent aussi dans les premiers rangs filmer des extraits sur l’iPhone de maman. Les pongistes se remettent au taping-tapong sur la table, quand un crescendo redoutable menace de tout emporter sur son passage. Heureusement, comme le stipule le musicologue Julien Clerc, ce n’est rien car la harpe ressuscite la musique. Pauline Klaus lui répond. Inspirés, les pongistes se mettent à tour de rôle à viser la super grosse caisse. Les contrastes s’intensifient entre

- silences et coups de tatane,

- plic ploc de la balle et fracassages,

- passes hautes et cogne,

- part mélodique confiée à l’orchestre et pulsation virulente.

Les jeunes membres de l’orchestre jouent ce concerto à la fois

- malin,

- amusant et

- interrogeant

comme s’il devait être leur dernier. Après que Pauline Klaus a tout renversé sur la table pour conclure le concerto, la ferveur du public, même pour une générale, laisse penser qu’ils devraient y prendre goût et trouver d’autres occasions de vibrer collectivement.

Pour voir la création de Ricochet, c’est ici.