Entretien avec Orlando Bass : la saga

Épisode 2 – Que jouez-vous, Orlando ?

La coiffure désormais incoiffable, Orlando Bass est un extraterrestre undercover, se présentant comme pianiste et claveciniste. Il se produit comme interprète, accompagnateur, arrangeur, compositeur, improvisateur et artiste-pédagogue (entre autres). Après nous avoir livré quelques clefs pour comprendre sa personnalité musicale donc politique, il se dévoile un peu plus dans la deuxième partie de cet entretien-fleuve en nous parlant des répertoires qu’il chérit. Plongée dans les entrailles de ce musicien exceptionnel et néanmoins aussi profond que modeste.

Dans un premier épisode, nous avons essayé de déterminer qui sont les multiples Orlando Bass. Attachons-nous à présent à définir les répertoires de ce musicien polymorphe – toi. Dans le maelström de ce que tu joues, on trouve, pêle-mêle, ce vers quoi ton cœur et tes doigts te poussent, ce vers quoi t’inclinent les programmateurs parce que c’est plus vendeur, ce que tu peux jouer au piano et au clavecin fût-ce grâce à tes propres transcriptions, ce que tu exécutes comme interprète mais aussi comme interprète-compositeur qui, en spécialiste de l’analyse musicale, comprend peut-être mieux que le compositeur, comment il a écrit l’œuvre que tu dois jouer… Devant les infinis possibles et impossibles comment, toi, construis-tu ton répertoire ?

Permets-moi de commencer par un point de détail… qui n’en est pas un ! Quand j’interprète l’œuvre des autres compositeurs, je ne me demande pas, « en analyste », comment il a écrit. Je me demande plutôt pourquoi il a écrit ce qu’il a écrit. D’ailleurs, ça devrait toujours être la question : pourquoi quelqu’un a rempli de notes cette feuille de papier ? La question des moyens mis en œuvre est secondaire.

Est-ce aussi ce « pourquoi » qui te guide dans l’élaboration de ton répertoire ?

Le répertoire se construit avec un mélange de goûts personnels et de contraintes. Les deux sont indispensables : les goûts permettent d’avancer, les contraintes permettent d’affiner, de découvrir des œuvres que l’on ne travaillerait jamais. En plus, si on ne travaillait que les pièces vers lesquelles nos dilections nous poussent, on vaguerait indéfiniment dans le répertoire immmmmmense et génial écrit pour clavier. Les contraintes évitent la dispersion. À nous de veiller à ce qu’elles ne nous conduisent pas à nous assécher !

« J’aime tout ce qui a été écrit pour le clavier »

Tu veux dire que, paradoxalement, « les contraintes » te permettent de batifoler dans la musique pour clavier tout en gardant les pieds sur terre ?

C’est vrai que, défaut ou qualité, d’une manière ou d’une autre, j’aime à peu près tout ce qui a été écrit pour clavier ; et c’est un vaste territoire.

Comment peut-on aimer « à peu près tout » ?

Je n’ai pas dit que j’avais plaisir à tout travailler, mais ma curiosité et mon appétit de découverte sont clairs et nets. Donc, oui, j’aime aller dans toutes les directions parce que toutes les directions existent. Souvent, je pense à Edmund Hillary qui, avec le sherpa Tensing Norgay, a été le premier à gravir le mont Everest. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu : « Parce que le mont Everest existait. » Pour moi, c’est un peu la même chose. C’est parce que ce répertoire, si vaste et si génial, existe qu’il me fascine. Peu importe sa nature ou son époque, j’ai envie de l’explorer. Heureusement que les demandes des uns ou mon propre manque de temps m’oblige à choisir !

Comment intègres-tu la nécessité de performance dans ce répertoire ? Tu le sais : comme d’un alpiniste crapahutant sur des parois abruptes, l’auditeur attend de l’interprète qu’il soit un peu circassien, un brin surhomme, un chouïa acrobate – je pense à Arcadi Volodos qui, a posteriori, exprimait ses regrets d’avoir inventé et interprété des bis comme l’incroyable réécriture de la « Marche turque », pourtant formidable aux sens fort et commun. Or, toi, tu ajoutes à la performance technique, qui consiste à jouer hypervite des trucs hypercompliqués (et, ajouterait David Cassan, « en plus par cœur ! »), la performance musicologique, qui consiste à savoir jouer aussi bien une pièce du seizième siècle, puisque tu es un claveciniste ultrachevronné, qu’une pièce du vingtième puisque, même si ce n’est pas la seule raison, tu as eu Roger Muraro comme professeur. Je pense cette fois à Jeremy Denk et à son double disque pour piano égrenant brillamment un répertoire « de 1300 à 2000 » (Nonesuch, 2018), laissant entendre qu’il peut tout jouer avec le même brio…

C’est moins égotiste que ça. Être capable de tout jouer, ça m’intéresse si cela fait sens par rapport à un contexte. Par exemple, je serais incapable d’inventer un produit récital « de 1300 à 2000 » et de le vendre à travers la France.

Il est vrai que Jeremy Denk travaillait à partir d’une commande du Lincoln Center pour « an unusual piano recital »…

Pour mon cas, je pense que ça ne serait pas une très bonne idée. Dans certains cadres, pour certaines salles, il vaut mieux se concentrer sur une idée. En fait, j’essaye d’utiliser mon potentiel de dispersion pour créer des liens plutôt que de surjouer l’éclatement. Par exemple, j’ai récemment donné un récital clavecin et piano. Eh bien, je l’ai échafaudé autour de la Folia, avec des pièces d’Alessandro Scarlatti, de François Couperin, de Sergueï Rachmaninoff et de Franz Liszt. Ce sont quatre pièces d’époque différente, jouées sur deux instruments différents mais fondées sur un même thème en dépit de leurs esthétiques et de leurs exigences complètement différentes. La cohérence dans la différence me paraît toujours essentielle ; néanmoins, seule la spécificité de l’acoustique, idéale pour les deux instruments, m’a guidé pour ce choix. Lors d’un récital pour clavecin et piano dans un autre cadre, je ne jouerais pas la même chose !

« En composant, je veux

seulement maintenir la pratique »

Pourtant, comme si l’hénaurmité du répertoire n’était pas assez hénaurme, tu crées toi-même du répertoire, en improvisant, en arrangeant et en composant – ce qui est d’autant plus choquant que tu as déclaré : « Il y a un compositeur que je déteste travailler : c’est moi ! »

Soit. Vu de manière cartésienne, ajouter du répertoire à un répertoire immense peut sembler paradoxal. Or, pour moi, il n’y a rien de plus naturel. En somme, ta remarque soulève une bonne question et un faux problème. L’erreur consisterait à considérer l’immensité du répertoire comme un souci. Cela conduirait à imaginer que le répertoire classique peut se fossiliser, se figer…

… en clair, que seuls quelques chefs-d’œuvre méritent d’être joués ?

Cette perspective marquerait le décès de la musique savante.

D’où ton envie de composer pour ton instrument ?

Non, je ne cherche pas à rajouter de nouvelles pierres sur le socle déjà pesant, immense et riche du répertoire existant. À ma place, je contribue seulement à maintenir la pratique, à produire de la musique qui ait un sens dans le contexte social d’aujourd’hui.

Allons, Orlando ! Derrière cet altruisme, n’y a-t-il pas un tout p’tit peu d’ego ?

Si, il y en a beaucoup mais pas comme tu l’entends. Si je n’écrivais pas, j’aurais beaucoup plus de mal à jouer, dans le sens où, sur un plan peut-être psychothérapeutique, composer permet de déclencher certains cheminements neurologiques que je n’aurais pas si j’étais un pur interprète… et inversement ! Si je n’étais qu’un pur compositeur, je n’aurais pas les mêmes réflexions que je peux avoir en tant que compositeur-interprète.

N’as-tu pas, aussi, gardé des réflexes de chimiste, comme quand tu déclarais : « J’essaye de devenir plutôt 50 % compositeur / 50 % interprète » ? En d’autres termes, l’interprétation, actuellement plus conséquente dans ton activité, n’est-elle finalement pas ton mode d’expression optimal ?

Oui, pour moi, l’interprétation n’est pas le fin du fin.

Pourquoi diantre ?

Depuis un siècle, elle s’est fixée, grâce à l’enregistrement ou à cause de lui. Petit à petit, l’improvisation a disparu du récital alors qu’elle était monnaie courant au dix-neuvième siècle. À l’époque, la composition laissait à l’interprète une certaine marge de liberté, d’appropriation, de réinterprétation. Il n’y avait pas cette obsession de la tradition, de l’historicité. Or, aujourd’hui, la composition, loin de rémaner, est éphémère. Quel paradoxe ! C’est bien l’interprétation et l’improvisation qui devraient être éphémère ! Entendue une fois, elles ne devraient demeurer que dans le fructueux dialogue entre le souvenir et l’oubli des auditeurs, puis à fluctuer et à disparaître avec leur mort. Eh bien non : on publie des disques d’improvisation ; les « créations » ne sont souvent jouées qu’une fois avant d’être stockées au fond d’archives de plus en plus volumineuses et poussiéreuses ; quant aux interprétations, elles sont vouées à être toujours les mêmes, puisque l’on attend de l’interprète qu’il joue, lors de ses 250 concerts annuels, comme il a joué sur son disque.

Tu veux dire que la musique mourrait sans trublion dans ton genre – ou dans le genre de nombreux pianistes, parmi lesquels quelques vedettes comme Fazil Say et Marc-André Hamelin pour la composition, Gabriela Montero et Cyprien Katsaris pour l’improvisation, voire de curieux comme Laurent Martin ou Nicolas Horvath révélant l’intégrale des sonates de Jaan Rääts pour Grand Piano…

Il est évident que la musique classique ne peut pas vivre que d’interprétation-répétition.

« L’archivage est une hérésie »

Ainsi revient la question de l’archivage, que tu as évoquée. Ta posture m’étonne pour trois raisons. Comment peux-tu t’inquiéter de l’archivage, un, alors que tu as publié de nombreux disques de clavecin et de piano, archivage s’il en est ; deux, dès 2015, tu étais un artiste France Musique – donc un artiste archivé ? Trois, comment peut-on aspirer à enregistrer une saga pour Naxos et s’inquiéter du danger que l’archivage représente pour la musique classique ?

Tu simplifies trop ! En réalité, je suis un grand archiviste depuis trrrès longtemps – mais je ne veux pas étaler mes problèmes psychanalytiques ici (rires). Soyons sérieux : j’ai toujours adoré la collection, cette possibilité de pouvoir saisir en un coup d’œil la totalité des éléments qui constituent un domaine.

Donc tu aimes les intégrales.

J’adore les intégrales.

Cette passion explique le projet « Ciry à Naxos » ?

Entre autres.

Mais cela irrigue ta vie au-delà de la musique.

Absolument.

Du coup, on veut en savoir plus…

Quand j’étais gamin, j’étais obsédé par les drapeaux, et j’ai dû en copier et en mémoriser à peu près dix mille. Partant, oui, je suis pour l’intégrale. En revanche, je suis contre l’archivage oublieux.

C’est-à-dire ?

Je suis contre l’archivage quand il oublie – c’est-à-dire quand il efface ou quand il autorise à effacer – l’essence de ce qui est archivé. Je parlais tantôt du pianiste qui reproduit 250 fois par an le même concert et vend à la fin le disque qu’il a enregistré un an auparavant avec, exactement, le même programme qu’il vient de jouer de la même façon : ça, c’est une forme néfaste d’archivage.

Dans quel sens ?

Si nous étions des ordinateurs, il y aurait quelque satisfaction à penser qu’un même produit a pu être présenté sur un vaste spectre de prospects. En revanche, à l’égard du contenu musical, ce processus est une hérésie, car il tue le message contenu dans une musique… et il devrait tuer l’âme du pianiste avec lui, censé faire 250 fois la même course. Je précise que ce phénomène n’a rien à voir avec l’archivage d’œuvres rares, qui permet de compléter la discographie avec toutes ces œuvres que l’on n’a jamais entendues, ou que l’on entendues mal enregistrées. Parce que ça, c’est très important.

Pourquoi ?

Ce n’est plus une question d’archivage : ça devient une question de mémoire. La mémoire, c’est sauvegarder ce qui n’a pas pu l’être au moment où ç’aurait pu l’être.

Ce dialogue entre musique écrite et transmission va nous conduire au troisième épisode de notre entretien, où je propose que nous essayions de décrypter « the great (trans)formation of musical taste », pour paraphraser William Weber, en d’autres termes : comment Orlando Bass fabrique-t-il un récital ?

To be continued

Pour acheter le disque solo d’Orlando (<13 €, port compris), c’est ici.

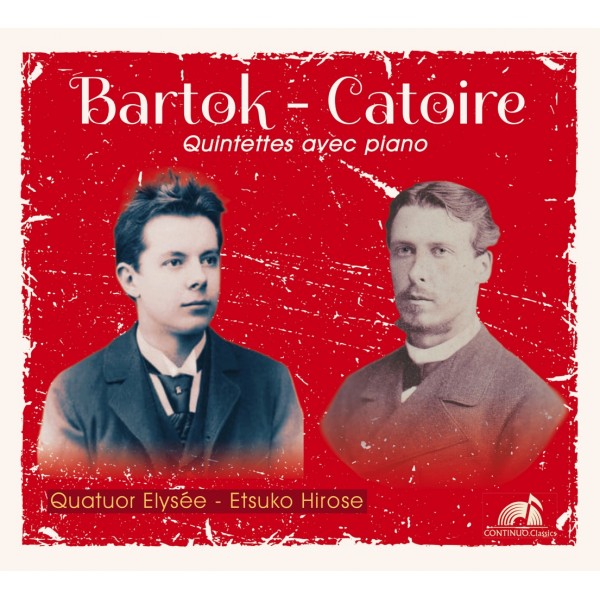

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)