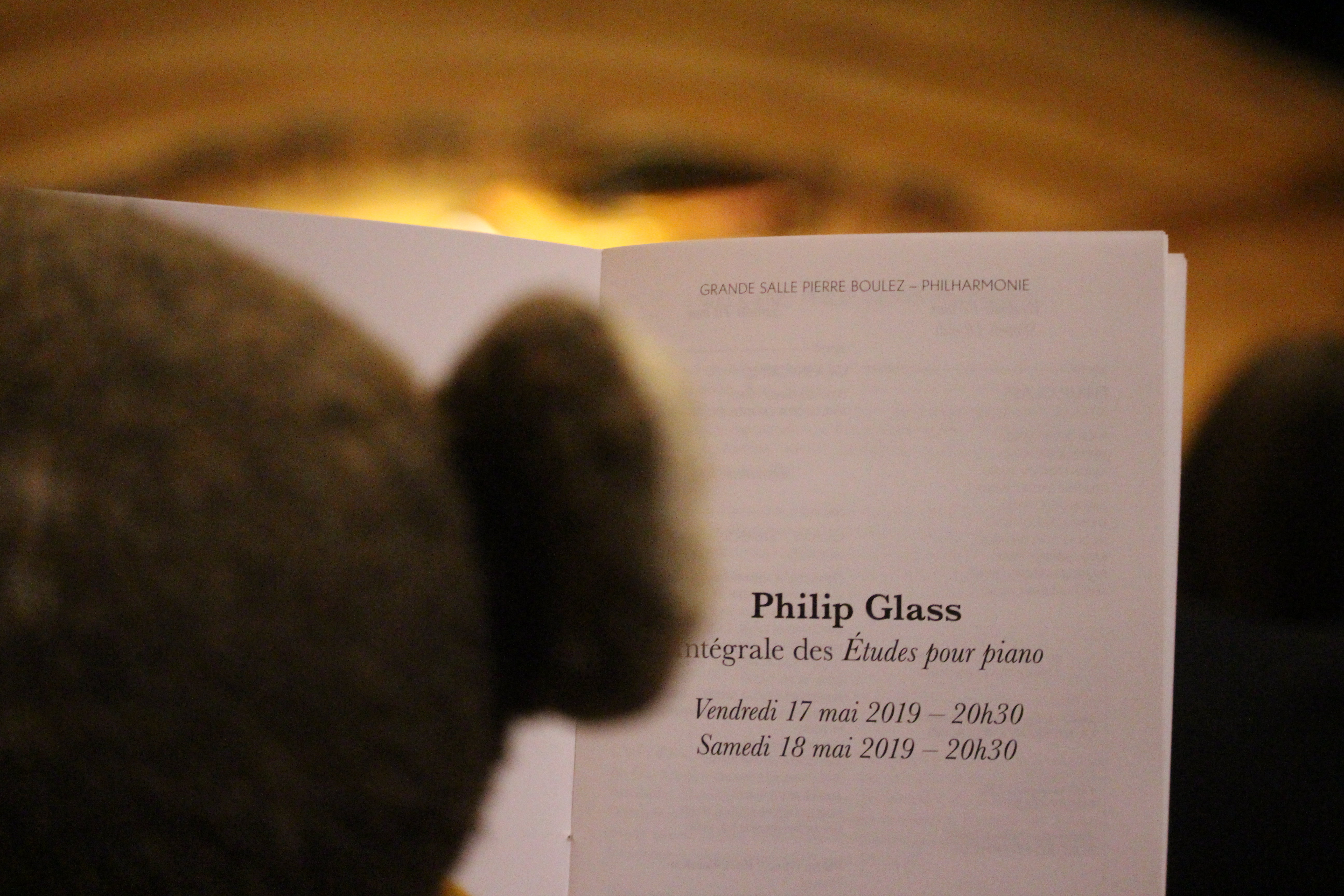

Un mot, un défi : intégrale.

Un nom, un projet : Philip Glass, l’artiste dont la bio, sur le livret, prend moins de place que celle de son équipe de production.

Dans le cadre d’un triduum glassique, l’intégrale des Études pour piano du vendredi ouvre le bal. Plutôt que de la confier à un artiste, la vedette de la musique répétitive a choisi d’en jouer deux et de confier les dix-huit suivantes à neuf autres pianistes. Dans une grande salle quasi comble, alors que le concert est doublé, le compositeur s’installe au piano pour les deux premières études.

Soyons objectif : il eût bien fait de s’abstenir. Certes, son interprétation propose une attaque nerveuse, mais l’imprécision le dispute à l’erreur. Régularité et rectitude démissionnent. On croit plus entendre un Chopin méchamment schlass qu’un Philip Glass au boulot. Le tempo fluctuant disloque la partition au point de rendre texte et style méconnaissables. Posons que primera sur l’objectivité l’émotion d’entendre – pour la dernière fois en direct, sans le moindre doute – l’artiste fracasser ses notes lui-même.

L’excellent Aaron Diehl enquille les études trois et quatre. On admire enfin trois qualités complémentaires :

- un travail essentiel sur les dynamiques et les contrastes ;

- le souci de ne pas trop-en-faire, comme en témoigne la discrétion tout en précision de la main gauche ;

- la technique qui permet de rendre les crescendi avec finesse – grâce à une maîtrise remarquable de la nuance piano.

Nuances et contrastes sont précieux, notamment pour habiller la Quatrième étude – celle que les aficionados qualifieront de trrrrès répétitive, et celle où les curieux non affiliés au fanclub auront – un tout p’tit peu à tout le moins – l’impression que le Ctrl C – Ctrl V a résolument sa mère bien fonctionné.

Timo Andres prend le relais. Un éclairage intimiste anticipe sur une cinquième étude qui s’ouvre super soft à la main gauche seule. Du coup, ce remarquable Américain « du Connecticut rural » travaille avec délicatesse :

- la spécificité de chaque attaque,

- la constance, impressionnante de concentration, et

- les différentes intensités que parvient à rendre la main droite.

La Sixième étude, plus dynamique et palpitante, joue sur les notes répétées. On ne peut qu’être impressionné par la magnifique capacité de l’interprète à tendre et détendre le discours avec élégance, légèreté, précision . Quel art du decrescendo ; quelle aisance quand s’agitent les saucisses ; quel sens des contrastes quand les octaves semblent saturer le propos ! Valorisant une partition moins paresseuse que d’autres, voici une interprétation de haute volée.

Célimène Daudet, qui revendique une « double culture » française et haïtienne, s’attaque aux études sept et huit. Au contraire de ses prédécesseurs, elle essaye de privilégier une certaine sensibilité dans l’interprétation en s’offrant des ritardendi à visée expressive. On aimerait s’emporter contre ce sentimentalisme ou cette volonté inappropriée de surlignement, mais le compositeur s’y étant complu au premier chef, difficile de le ouh-ouhter. Partant, l’on préfère penser que l’artiste prépare, par cette souplesse de tempo, le contraste entre les différentes phases de la partition, valorisant ainsi la dichotomie entre parties digitales et accords. La Huitième étude, évoluant d’un trille vers un bariolage, donne l’occasion à l’interprète de rendre, avec un équilibre nécessaire mais point facile, le dialogue des deux mains.

Le jazzman Thomas Enhco, honteux de son patronyme mais fier d’être de la tribu des Casadesus, arrive à propos pour, avec partitions photocopiées, ce qui est doublement moyen correct, swinguer :

- les contretemps,

- les ruptures de tempi et

- les rares dissonances.

La Dixième étude itou permet d’insister sur contretemps et, prouesses techniques par leur maîtrise égale,

- rythme permanente échangée aux deux mains,

- accélérations sporadiqued,

- dialogue binaire / ternaire,

- contrastes d’intensité nécessaires pour animer une partition moins minimaliste que copié-collique, et

- soli aigus joués avec la liberté du jazzman virtuose.

Après l’entracte, bienvenu, l’exotique Maki Namekawa – qui répond aux baskets du jazzman par le kimono de la Jap’, comme si l’identité des musiciens se devait manifester par son appartenance à une rentable communauté – débarque avec copies de partition sur le pupitre, signe que, décidément, tout le monde n’a pas bossé avec la même exigence… et que la mythologie de « pas de photocopie en concert, la SACEM va gueuler », ben, quand c’est paillettes, on s’en fout. Reste que ça se secoue les Francfort, ça dessine une dynamique, ça travaille sur les graves en réponse au bariolage de la main droite, ça valorise une énergie qui contrebalance l’usant abus des copié-collés, bref, ça joue extrêmement bien et compense le cinéma de l’artiste-avec-prompteur (yeux fermés, regard ailleurs, alors que partition pile devant les berluches). La Douzième étude offre un exemple d’oxymoron à travers un ternaire qui se délite en persistant. Allant, nuances et époustouflante maîtrise du clavier-à-marteaux relativisent la verve anti-communautariste qui, tant que nous serons debout, jamais en nous ne se tarira, inch’Allalalalalah.

Pour les études treize et quatorze, l’on convoque Nicolas Horvath, possible prospect pour un concours de néo-claudes françois ou de néo-daves, veste incluse. C’est un glassiste qui revendique avoir joué l’intégrale de l’œuvre pour piano du zozo lors de « concerts-fleuves de douze heures »… même s’il nous a écrit, suite au signalement d’un aficionado, pour, notamment, rappeler qu’il n’était pas un monomaniaque – en témoignent ses enregistrements pour Grand Piano, entre Liszt, Hermann, Rääts et Satie. Il se singularise par sa technique qui lui permet de faire ressortir avec finesse les soli de la main droite, dans l’aigu comme dans le grave. Marches harmoniques et gammes inversées remplissent la Treizième. Interprétée avec un engagement et un talent aussi incontestables, la Quatorzième paraît néanmoins plus captivante, et l’interprète le souligne grâce :

- au souci de rendre avec intelligence la progression par demi-ton ;

- à une dextérité impeccable, que les aigus valorisent bien ;

- à une maîtrise sidérante des decrescendi progressifs, et

- à une conception d’ensemble qui rend la logique de la partition particulièrement sensible à l’auditeur.

Anton Bagatov prend sa suite. Physique à la Jean Muller, il franchit un step dans le va-comme-je-te-pousse : ses collègues flemmards osaient le A5 par 4, lui sort carrément des photocop’ en A4, histoire peut-être de décomplexer les zozottes qui vont suivre. En dépit de cette nonchalance, l’homme démontre un sens certain de la nuance piano à main gauche, signe d’une technique très sûre. On apprécie itou, dans la Quinzième :

- des différences de dynamique pour habiller une partition qui sonne aussi creuse qu’un énième « Vasarely » produit par le stagiaire de l’atelier ;

- la manière dont l’interprète rend la tension entre ternaire et binaire par

- la respiration,

- la suspension, et

- l’inflexion de la dynamique.

La Seizième étude investit une tonalité mélancolique. L’œuvre travaille sur un accompagnement dans le médium et une thématique brève esquissée dans les aigus. Le croisement des mains énergise, ben tiens, vaguement la pièce. L’interprète fait l’effort de nuancer une main après l’autre, puis les deux, afin de faire vivre le flux de notes qui, sans son investissement, risqueraient de paraître plus vaines que mécaniques.

Les sœurs Labèque, pianistes avec des cheveux, concluent la danse. Marielle ouvre le bal avec partitions A4. La Dix-septième étude ronronne platement, en dépit de la quarte descendante à la basse qui groove un tantinet. L’interprète tente de susurrer une once de tension dans les passages les plus répétitifs, mais la partition ne lui rend pas la tâche facile. La Dix-huitième cultive elle aussi un certain statisme, que l’artiste fait germer en offrant un joli panel de nuances douces.

Katia et ses partitions prennent la main pour les deux dernières pièces. La Dix-neuvième semble méditer entre Am et C. L’interprète tâche d’y glisser la part de liberté qui peut incarner, ou presque, des formules mises bout à bout. Une rupture bienvenue permet à l’interprète de donner libre cours à sa célèbre expressivité, jusqu’à la fin en decrescendo, bien menée mais sans surprise. La baisse de luminosité annonce une Vingtième étude resserrée, plus intéressante que la précédente et rendue avec un rubato quasi chopinien. Ruptures, libertés dans l’expression, oscillations du tempo, abus conscient du rubato et mutation des intensités avivent l’intérêt de l’auditeur. Une certaine langueur explore graves et aigus comme pour épuiser une dernière fois le sujet, comme en témoigne la prolongation complaisante de marches harmoniques. Donne-t-elle çà et là l’impression que la contrition de l’inventivité piège le charme de la répétition ? Son caractère de « dernière étude en date » atténue une telle impression en lui offrant une onction testamentaire, tadaaam.

En conclusion, une expérience historique, inégale sans doute mais brillamment vivifiée par des interprètes dans l’ensemble astucieusement choisis.

![Michel Tirabosco, « Méditation [et ?] flûte de Pan » (Bayard)](https://www.bertrandferrier.fr/wp-content/uploads/2025/09/Michel-Tirabosco-Meditation.jpg)