Mathilda May, Le Banquet, Théâtre du Rond-Point, 7 novembre 2018

Posons la question que nous inspire le joli moi de May, créatrice aujourd’hui plus acclamée pour son retour télévisé dans « Access » (après avoir été longtemps plus réputée pour sa hot attitude) que pour sa science d’écriture. Donc, voici la question : pourquoi Le Banquet, une pièce souvent rigolote et expressive, associant divers arts scéniques avec des interprètes au taquet, ne parvient-elle pas à nous soulever d’enthousiasme comme nous l’aimerions ? Est-ce, simplement, un snobisme de mauvais aloi ? Peut-être, et peut-être pas que. Voici toujours l’histoire.

C’est un banquet de noces, sous un chapiteau. Dans ce cirque, la table est en haut d’une minicolline glissante, et les invités vivent les affres a minima aussi glissantes des repas de mariage : picolage, blagues convenues, dragues, danses, discours, séances de doss’ photographiques ou filmiques, vomissures et souillages de robe de mariée, écrasage de pikifien, dénudages (pour faire théâtre contemporain sérieux, on voit, ouf, une paire de fesses – celle de Tristan Robin, quasi sosie de Benjamin Castaldi croyons-nous inutile d’estimer) et meurtre sur grand écran. La référence platonicienne est sérieuse : on sait que Le Banquet commence par une drague homosexuelle où Glaucon supplie Apollodore de lui narrer ce qu’il se dit de l’amour lors d’un banquet où Socrate était en verve, avec deux « v » notamment. Voilà donc venu le temps d’explorer l’amour, dans ce qu’il a de plus éclaté (la cérémonie, le désir, le rêve, la cristallisation, le narcissisme, le fatalisme, le désir de mort, petite ou non, le mystère, la reproduction via un bébé-objet, l’animalité grâce à un chien en peluche, le regard de l’autre, le mythe caverneux qui s’esquisse sous une nappe etc.). On pense à l’excipit du Banquet, où Socrate se bourre la gueule – mais pas que – avec Agathon et Aristophane avant que de partir avec Aristodème. Cette coda résume la pièce. Donc, derrière la convention qui fige les saynètes dans une imagerie sciemment convenue et hélas fort juste, Mathilda May interroge donc bien la philosophie de l’amour, remotivant son langage préféré depuis Open Space : non pas la pièce sans texte, mais la pièce avec quatre idiomes – les borborigmes aux intonations explicites, les chansons, les silences et les corps, l’imagination du spectateur articulant agrammaticalement ces éléments de linguistique incomplète.

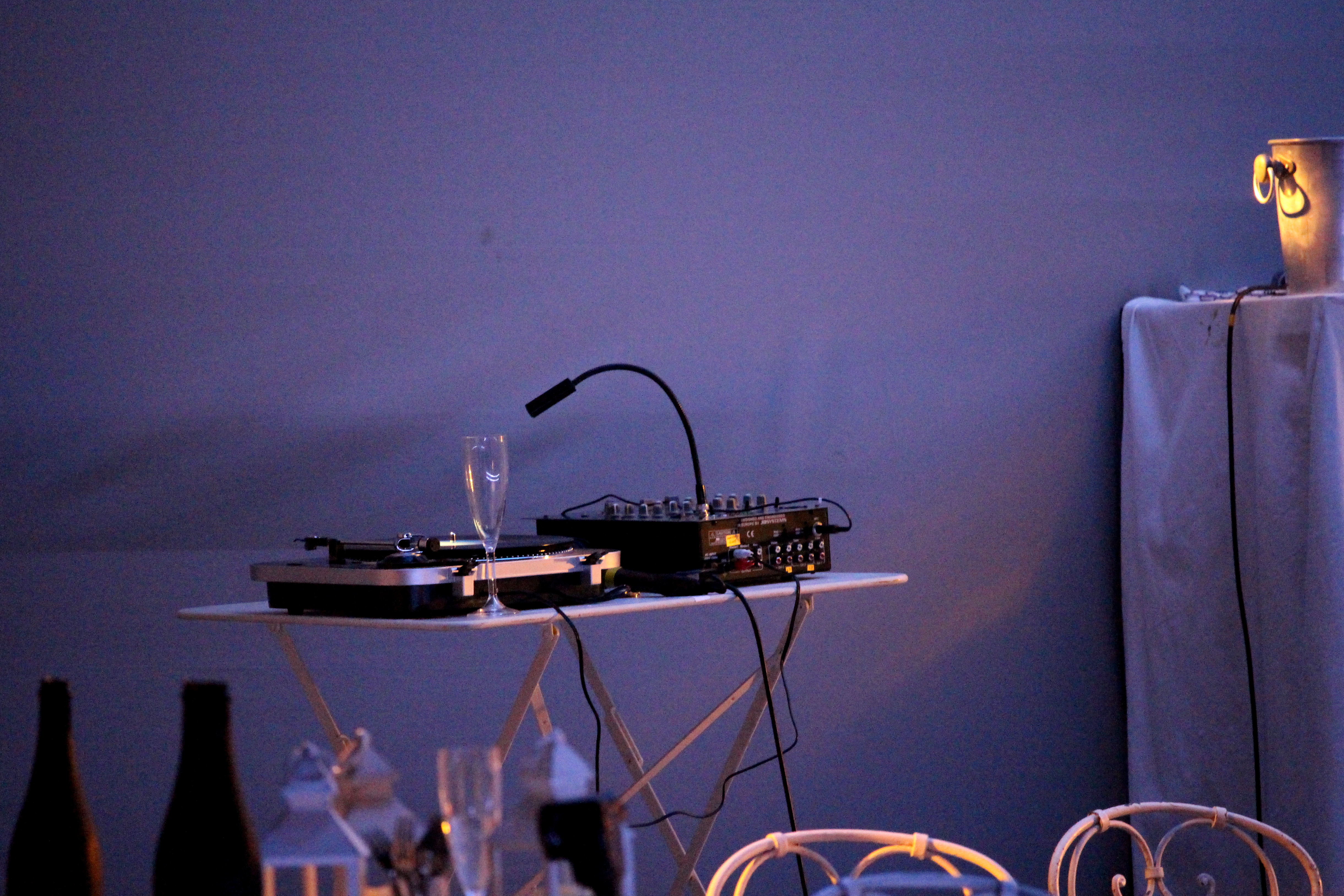

Une partie de la troupe : un bout du décor de Jacques Voizot, Bernie Collins (le père de la mariée), Françoise Miquelis (la mère de la mariée), Arnaud Maillard (le petit monsieur, le gros ado – il fit se pâmer nos voisines sur deux rangs quand, de loser, il devint chanteur), Roxane Bret (l’ado, la maman, la pin-up), Jérémie Covillault (le DJ et l’homme mystérieux), Ariane Mourier (la mariée), Tristan Robin (le marié), Stéphanie Djoudi-Guiraudon (la serveuse, l’artiste). Photo : Bertrand Ferrier.

D’où notre doute devant notre manque d’enthousiasme et, avouons-le, notre ennui sporadique. Par chance, ce sont sans doute les coups d’éclat de la pièce qui nous éclairent.

Première raison de notre modération : la prévisibilité des séquences est rarement subvertie par un absurde créatif susceptible de pimenter notre attention. C’est ce qui se passe sous la table quasi inaccessible, avec des effets lumière et vidéo à la fois basiques et brillants, qui nous offre cette explication : quand l’auteur subsume le convenu pour l’habiller non pas seulement de drôlerie, quelque bien exécutée soit-elle, mais d’une poésie décalée, comme à contretemps, nous adhérons à son magnétisme. (Non, ça ne veut presque rien dire, mais je tente quand même.)

Deuxième raison de notre modération, la concurrence du gag-sans-texte-cohérent est cruelle pour cette prestation pourtant aussi qualitative que drolatique. Prenons deux exemples. Si l’on compare avec les jeux de scène des VocaPeople, le Cirque du Soleil israélien de la chanson, la puissance d’invention technique ici utilisée paraît un brin limitée. Surtout, vus sur cette même scène, les exceptionnels clowns russes des Semianyki jouant la famille-déjantée-à-borborigmes nous paraissent avoir poussé l’art de la troupe parlant-sans-parole très, très au-delà de ce qui nous est présenté ici. Or, c’est la réussite du ballet de la chaussure coincée qui nous y fait penser. Quand Stéphanie Djoudi-Guiraudon, la serveuse, crée une chorégraphie malgré elle pour cause d’accident technique, symbole mélancolique de l’absurde homo festivus, on a la sensation que ce pouvoir du corps est enfin source d’une dramaturgie plus puissante que lors de chorégraphies d’ensemble bien réglées, certes, y compris dans les imperfections volontaires du balourd ou de la balourde de service (de nouveau, Stéphanie Djoudi-Guiraudon emporte la palme), mais planplan en dépit de leur réalisation fouillée.

- Jérémie Covillault et Roxane Bret. Photo : Bertrand Ferrier.

- Jérémie Covillault. Photo : Bertrand Ferrier.

- Bernie Collins et Françoise Miquelis. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sébastien Almar et Stéphanie Djoudi-Guiraudon. Photo : Bertrand Ferrier.

- Sébastien Almar et Stéphanie Djoudi-Guiraudon. Photo : Bertrand Ferrier.

- Stéphanie Djoudi-Guiraudon, Tristan Robin et Ariane Mourier. Photo : Bertrand Ferrier.

Troisième raison de notre modération, il semble exister une tension entre deux pôles. D’une part, l’humour de spectacle de fin d’année (running-gag de Jérémie Covillault version DJ, bien moqué à la fin) qui, à notre goût, l’emporte trrrrrop souvent ; d’autre part, une dérision plus fine, comme celle incarnée par Arnaud Maillard en Chaplin quand il masque par de petits pas le chien écrasé aux yeux de Lee Delong ; ou comme ce moment où Ariane Mourier, après s’être laissée étouffer par les clichés du « beau mariage », se laisse vamper physiquement in fine par d’autres clichés vidéos (la nature, la nuit, les étoiles qui tournent), comme si, de la sorte, l’auteur signifiait que l’amour n’est qu’un merveilleux tombereau de clichés vomitifs sous lesquels nous rêvons tous de crouler pour nous abandonner à la seule pulsion universelle, l’érotisme – fût-il lié consubstantiellement au culte de Thanatos. Que le patronyme d’Ariane Mourier, la mariée, tisse serré le fil entre l’amour, le mourir et le marier n’est qu’un semi-hasard de plus…

Lee Delong, en large (je sais, mais pus pas m’en empêcher, voulus, pus pas). Photo : Bertrand Ferrier.

En conclusion, Le Banquet de Mathilda May nous paraît mériter une double appréciation : souvent drôle, il est plus touchant que drôle lorsque l’esthétique post-Tati se laisse déborder par une créativité plus profonde qui, bizarrement, donne l’impression d’être bridée. Le résultat est un spectacle qui enthousiasme la salle, vaut assurément de banquer, popopo, ses 40 € tant les comédiens s’échinent à jouer juste et à respecter synchronisation et énergie, mais laissera peut-être sur le côté quelques snobs – mais pas que par snobisme, j’espère l’avoir esquissé supra.

PS : en vrai, j’étais invité par un lycée qui envoie quand même soixante futurs techniciens du spectacle remplir la salle. Idéal pour en apprendre de belles sur Roméo, danseur devenu ouvreur au théâtre, qui coupait les cheveux des filles quand il était, plus jeune garnement, en classe. On entendit aussi d’amusantes saillies ambiguës comme « J’aime pas aller au théâtre, je finis toujours coincée au milieu d’une rangée, c’est trop ma vie » ; ou cet échange critique : « – T’es trop foncedé, t’arriveras jamais à te relire. / – Ben, si j’suis r’descendue et que j’arrive plus à m’lire, j’en refum’rai un. » Et tout le reste reste, ha-ha, sur place, bien entendu.