Jean Guillou, « Œuvres pour piano, orgue, flûte et violon », Augure

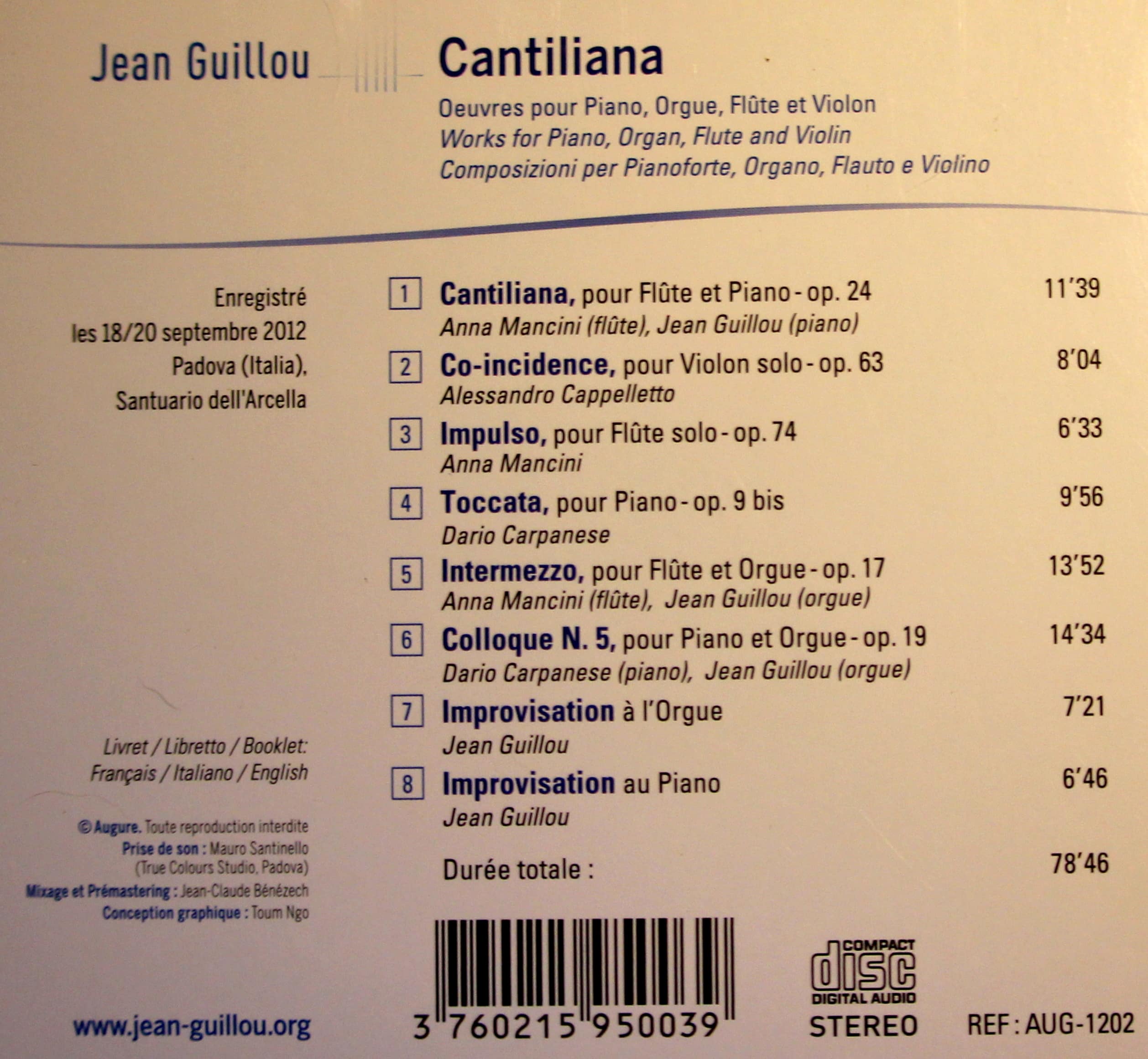

On le sait peut-être, si Gottschalk est l’un des rois de la mélodie accrocheuse, Jean Guillou est un maître en narration musicale. Il le démontre dans ce neuvième épisode de notre saga guilloutique, via Cantiliana, un disque enregistré pour Augure en septembre 2012 au Santuario dell’Arcella de Padoue, qui rassemble trois types d’œuvres : de la musique de chambre, des pièces pour orgue-et-pas-que et des improvisations.

1.

La musique de chambre

Cantiliana pour flûte et piano (1972, 12’) explore les charmes de la résonance. Dans une acoustique très réverbérée et avec une prise de son au plus près des artistes (on croit entendre les craquements du fauteuil du pianiste), les musiciens établissent des instances de dialogue variées : unissons, réponses, échos d’intervalles, duos synchronisés ou déliés, effets d’attente contant fleurette au silence entre deux traits… La pièce s’articule autour d’une narration qui privilégie la lisibilité sur la pure virtuosité, ce qui remet le son au cœur de la musique et permet à Anna Mancini, la flûtiste, de parcourir le spectre des nuances. Alors que le piano, très métallique, n’est sans doute pas le plus bel instrument que nous ayons écouté, le compositeur-pianiste en tire le meilleur grâce à la clarté de ses accents et de son détaché, précieux dans cette pièce sur la résonance. La maîtrise de la pédale de sustain est remarquable et s’accorde aux volutes tour à tour filées, ciselées, poinçonnées, festonnantes ou filantes qu’expulse la flûtiste avec une apparence de liberté réjouissante. Sur son dernier tiers, la pièce finit par se démener, via le piano qui fulmine des accords répétés ; puis le jeu d’écho entre les musiciens reprend, serti dans la profondeur des résonances et le rythme faussement dégingandé des notes détachées du piano auxquelles répondent les graves d’Anna Mancini. Les imitations se succèdent, marquées par les pêches du piano, entre ultragrave et suraigu. La pièce prend son temps pour s’achever sur une suspension profonde, idéale pour les circonstances acoustiques de l’enregistrement.

Co-incidence pour violon solo (2001, 8’) s’amuse des impossibles. Impossible technique : Jean Guillou exige de désaccorder la corde grave pour gagner une tierce dans les abysses d’ordinaire pédiluviques du violon. Impossible structurel : en laissant place aux silences, aux longues tenues et aux respirations, le compositeur offre à son exécutant l’occasion de composer avec la très longue réverbération de l’église de Padoue où l’enregistrement est effectué. Quelques pizzicati tentent de fissurer la sérénité de la mélopée, précipitant une cavalcade in fine très brève. Des doubles cordes esquissent une synthèse des embardées qui ont balayé la palette sonore disponible. Cette volonté de conciliation hegélienne se révèle vaine, et non « se révène vèle », ça n’aurait aucun sens. Le prouve, en quelque sorte, le retour du motif initial, au tiers du récit. Il assure la continuité d’un discours associant la clarté des récurrences aux glissades dégingandées, l’ampleur des graves aux violences des suraigus, la richesse des harmoniques à la colère provisoire des accords répétés finaux avalés par trois derniers coups de butoir. L’interprétation d’Alessandro Cappeletto tâche de rendre raison de la partition en ne masquant aucun plein ni délié, et en exposant fièrement les différentes couleurs sonores de son instrument, de l’attaque franche à la naissance progressive du son, du geste sûr à la suspension interrogative, du ton posé à la frénésie où les sons s’interpolent. Ainsi portée, la relative brièveté de la pièce et l’utilisation de « refrains » contribuent à l’intérêt de l’écoute.

Impulso pour flûte solo (2009, 6’) s’ouvre sur une double interrogation : motif brisé et instabilité du thème. De brèves séquences se succèdent, tuilées par la résonance de l’église – cette fois peut-être trop importante pour être idéale. L’éventail de sonorités propre à cet instrument est convoqué : traits, roulements, percussions, sons filés et dénaturés, souffle épuisé (4’19) sont concaténés en 270 secondes. Ironiquement, l’intertexte de Syrinx, plus centré sur le souffle, semble se faufiler çà pour interroger les brisures zébrant le discours là fragmenté. Or, l’autorité du détaché dynamise l’exécution en accumulant des pointillés dont les découpes effilées témoignent de l’impossibilité d’unir le propos, dans ses jaillissements comme dans ses ressassements – ce que les cris finaux semblent exprimer avant que trois notes ne concluent la pièce sur un désarroi très ferme, manifestant comme l’envie de passer à autre chose.

En l’espèce, l’autre chose est la Toccata « pour piano » (1970, 10’) confiée aux doigts de Dario Carpanese. Sans oublier de profiter de la résonance, l’artiste s’empare avec autorité du thème percussif et têtu qui ouvre le bal. Avec maîtrise, il fait sonner les échos de la séquence de six notes qui tantôt surplombe le récit, tantôt le sous-tend, tantôt s’immisce au milieu des accords qui le rythment. L’œuvre associe, juxtapose et délite trois logiques : traits ; motifs reconnaissables scintillant dans le grave, le médium et l’aigu ; accords rythmiques. Son intérêt est de mêler les fonctions et natures des différents éléments, faisant d’un « accompagnement » une ligne soliste… et réciproquement. Le dernier tiers de la pièce avance en mêlant accents presque jazzy, supérieurement rendus par un pianiste toujours très clair, et rêve d’un équilibre impossible que les octaves tâchent d’esquisser avant que la fureur de ce martèlement sans fin ne confie le motif récurrent de quatre notes à la toute-puissance du clavier. Las, même cette issue est illusion : un motif s’échappe à nouveau du tonnerre, qu’une ponctuation énergique suicidera dans les graves. La qualité du jeu rend avec talent l’intérêt de cette autotranscription ; ainsi, l’on en peut apprécier la finesse clinique du discours, la richesse des événements et le travail sur les timbres multiples que Dario Carpanese registre avec ses petits marteaux.

2.

Les œuvres pour orgue-et-pas-que

Intermezzo pour flûte et orgue (1969, 14’) semble hésiter. Il faut attendre deux bonnes minutes pour que l’orgue, dont la composition n’est pas indiquée, s’extirpe de son ronronnement, entamant un dialogue pointilliste avec la flûte. Un système d’écho imitatif s’organise alors entre les deux interlocuteurs. Chacun s’emporte sans parvenir à emporter la conviction de l’autre. Un orgue tremblant écoute la flûte poser des notes régulières sans que, en substance, ne bascule l’opposition. De fait, le dialogue imitatif reprend de plus belle après cet intermède en abyme puisqu’il s’agit d’un intermède dans l’intermezzo, eh oui. Timides sont les menaces de l’orgue, qui finit par dégainer son plein jeu. La flûte rétorque par un solo aux sons détimbrés et sans réponse. L’orgue revient sur un processus de dialogue qui peine à apaiser les ondulations sporadiques de la flûte. Le désaccord prend son temps, ce qui suscite un commentaire moqueur du cromorne, tandis qu’un petit plein jeu marque à son tour son irritation. La flûte n’en a cure. La tension monte dans les soutes du navire. Comme pour faire diversion, l’orgue se donne l’illusion de contrôler l’imp(r)udente en l’enveloppant avec force tremblements, en la singeant avec ses propres flûtes et en lui imposant des grondements de soubasse. Lassée, la flûte tâche d’avoir le dernier mot ; en vain : de sourds accords de son adversaire décanteront le sort funeste d’une pièce plus contemplative et hésitante qu’exubérante.

Le Cinquième colloque pour piano et orgue (1969, 14’) met aux prises Dario Carpanese et Jean Guillou. Timidement, le piano pose une série de miniquestions à son partenaire. Manière de nasard essaye de reprendre l’initiative. En vain. C’est le piano qui, discrètement mène la danse à travers une série d’unissons non harmonisés. Un crescendo et un accelerando plus tard, le nasard revient, l’insolent. Le piano reprend, à deux voix, le thème qui s’esquisse. En dépit des accords répétés de l’orgue, l’instrument à cordes tâche de garder le lead ; mais nasard et plein jeu le mettent sur le grill. Le piano insiste et constitue avec l’orgue un duo de guinguette, échoïsant une supputée fin de bal. À son tour, Dario Carpanese répète ses accords en les perdant dans les échos de l’orgue. Soudain une frénésie le prend, qu’un trait solennel de cromorne tâche de ramener à la raison. Intenable, le piano lâche des chapelets d’exclamations proches du juron. Un nouvel accès de swing secoue cette (ré)partition posée, bientôt interrompu par le thème et les accords répétés du piano. L’hésitation qui bride les musiciens se prolonge de façon spéculaire, les épisodes codifiés se succédant, à peine perturbés, semble-t-il, par une inquiétante tenue de pédale… qui se dissout à son tour quand l’orgue lâche une série de percutants accords auxquels le piano répond sans barguigner. Le dialogue s’envenime. Le piano est vénère, l’orgue pas impressionné. Les deux se mettent à fulminer, l’ire de l’un rejaillissant sur l’humeur de l’autre. La danse du début, avec ses notes échangées disjointes menace de frapper de nouveau. Par chance, en quelque sorte, un dialogue plus élaboré s’engage et débouche sur un nouvel accès de colère éparpillée. Ces deux-là sont inconciliables et ne peuvent finir leur colloque que sur une énième embrouille dont la résonance de l’orgue sortira, bien sûr, grand vainqueur de cet échange tendu et narratif en diable.

3.

Les improvisations

L’improvisation à l’orgue (7’) joue sur une double segmentation : celle d’un thème minimaliste et celle d’un son ultraspatialisé. Des giboulées de notes dialoguent avec des crachins d’accord ou de pédale rageuse. Peu à peu, une tension aboutit à ces brèves structures [explosions – traits de la main droite – détente du volume] que le musicien affectionne. Un cromorne tremblant pose des questions que les flûtes tâchent de dissoudre plus qu’elles n’essayent d’y répondre. Une puissante soubasse s’impose sous la tenue des accords, suscitant un nouveau crescendo furibond. Incomplet, il cyclonne des tourbillons (si, si) par lesquels anches puis pleins jeux essayent de se faufiler. Un forte tonique précède un piano perturbé, qu’un trille inégal, loin d’apaiser, finit d’éteindre, laissant le temps éponger les stigmates d’un orage que, déjà, la place où il était ignore. Ce système cardiaque, entre diastoles et systoles, crée une atmosphère vitaliste où événements et suspense captent l’attention de l’auditeur jusqu’à un prompt fade out mystérieux.

L’improvisation au piano (7’) s’ouvre sur des accords secs que prolongent des éclats de notes rappelant l’incipit du Colloque. Les doigts menacent de s’emballer dans un médium qui rappelle la qualité très relative du piano ou de sa préparation. L’improvisateur construit ainsi son système [accords répétés – notes régulières égrenées – emballement concis] en le promenant de droite à gauche sur le clavier, jusqu’à ce que la virulence digitale fracasse cette structure reconnaissable… qui renaît aussitôt, transformée puisque la main gauche veut, à son tour participer, provoquant des bisbilles plus fréquentes. Le grondement des graves suscite un nouvel épisode preste bientôt évaporé derrière une échappée dans les aigus, finalement incapable de retenir le flux et l’influx musicaux. Le grognement et le motif descendant qui l’accompagnent s’imposent derechef sur tout le spectre sonore ; mais cette énergie ne peut être indéfinie et semble donc devoir s’évanouir dans les gouttelettes de l’aigu. Illusion – c’est le grave qui réussira à imposer sa coda à un épisode où intrigue la capacité de l’improvisateur à user d’anaphores schématiques qu’il dégrade et réinvestit sous d’autres formes.

La conclusion

Faut-il le préciser ? Ce disque est absolument déconseillé, euphémisme, aux amateurs exclusifs de mélodies et de jolie musique bien ficelée. L’écriture de Jean Guillou, autant qu’un non-initié en puisse juger à l’écoute, travaille davantage le son comme un projet narratif dont l’auditeur est appelé à inventer le sens grâce, d’une part, aux indices qu’il fabrique avec le matériau en relief de l’œuvre (récurrences, différences d’intensité sonore, choix de sonorités…), et grâce, d’autre part, à l’énergie que décident d’apporter, sur chaque phrase ou sur chaque module, les interprètes. Les guilloutophiles ayant déjà, forcément, acquis ce florilège de Guillou par Guillou, pointons le fait qu’il pourra intéresser les curieux pour au moins un bon motif : il associe des œuvres à formation variable, assurant l’auditeur, par-delà le côté documentaire et historique de ces gravures, d’une vue panoramique sur les compositions d’une figure iconique contemporaine… et pas-que-pour-l’orgue – un certain Jean Guillou.