Trio Artemis, « Piazzolla – Gerber – Martin » (VDE-Gallo)

Ce tantôt, l’attaché de presse de la maison dirigée par Olivier Buttex nous fit don d’un disque historique. Pas un disque tout frais sorti de presse, qui est un autre genre de cadeau, d’autant plus apprécié que l’on s’illusionne d’être dans le presque-secret de l’up-to-date ; non, un disque pas tout frais sorti de presse, qui rappelle que la vie d’un disque ne s’arrête pas quand l’actualité des sorties-du-moment ferme bien sa grande boubouche – un disque quasi autobiographique, donc. C’est pourquoi ce site proudly presents, aujourd’hui, la recension d’un disque du trio Artemis enregistré à l’été 2002 (au moment où nous écrivons ces lignes, un exemplaire est en vente pour 6 € ici – et ce n’est pas le nôtre, médisants). Ha, 2002… Rappelez-vous, 2002… C’était pas 1987, et pourtant c’était pas pareil différent. Pis : c’était une époque où, dans le livret, la violoniste pouvait laisser son adresse perso pour tout contact utile. Bref, c’était il y a seize ans, sussé-je bien compter. Or, pour cette formation évolutive (les pianistes, toujours aussi féminines que les deux quatre-cordistes, se remplacent), c’était déjà, après deux disques originaux, l’heure d’un accomplissement certain, et néanmoins…

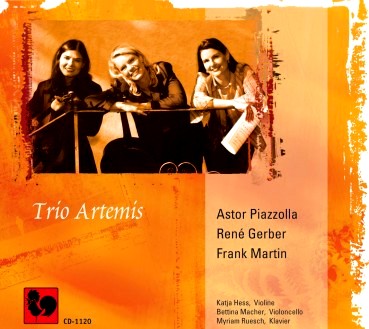

Trio Artemis. Bettina Macher, Myriam Ruesch, Katja Hess. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, ce n’est pas parce que ce disque nous fut mandé avec grâce que nous ne serons pas honnête. Par exemple en stipulant, comme l’admettent les artistes, que le trio des Quatre saisons à Buenos Aires est doublement un faux. D’une part, Astor Piazzolla ne l’a conçu qu’a posteriori, pour rassembler quatre tangos épars. D’autre part, ce n’était pas un trio : ce qu’Artemis propose est un arrangement de José Bragato. C’est, bien entendu, savoureux comme une viande grillée – tant pis pour les vegans, on est dans un coin argentin de la Suisse pour quelque 25’. Avec une part d’improvisation revendiquée, des unissons séduisants, des nuances bien accordées, des tempi habilement modulés, des sonorités variées, une rythmique claire marquée par le piano de Myriam Ruesch, un violoncelle (Bettina Macher) expert dans l’art de détimbrer et de laisser filer les sons ou d’en inventer (piste 2, vers 6’ – auquel répond sa collègue, piste 3, vers 2’20), et un violon (Katja Hess) aux glissendi et aux fausses faussetés d’une admirable délicatesse, l’auditeur est saisi instantanément et sur la durée par la musique de Piazzolla remarquablement arrangée. La tristesse de l’été, notamment, remue grâce aux changements d’atmosphère, aux précisions des coups d’archet et à la rouerie harmonique du compositeur. La rigueur et la langueur de l’hiver sont rendues avec une science de l’effet qui ne prend jamais en défaut la très haute exigence musicale propre à Astor Piazzolla. Le pedigree des artistes suisses laissait-il craindre une interprétation peu idiomatique, selon l’adage exigeant un Russe pour Scriabine, un Français pour Pierné et une Nénette avec de jolis nichons pour un médiocre récital d’airs d’opéra ? Sans faillir, l’ensemble de l’année piazzollienne séduit, captive et revigore, renvoyant ces sornettes de préjugés racistes dans leurs cordes où un boxeur bienveillant finira, inch’Allalalalah, un beau jour ou peut-être une nuit, par les achever. Et néanmoins…

Trio Artemis. Bettina Macher, Myriam Ruesch, Katja Hess. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, il ferait – Simone, hein – beau, oui, il ferait – Simone, deux – beau voir que nous prétendions bien connaître, voire connaître tout court, l’œuvre de feu René Gerber, encore vivant au moment de cet enregistrement de son Trio. Le premier mouvement colle et secoue davantage des ambiances différentes que des thèmes. Le violoncelle impose le tempo, fluctuant, par de puissants pizz ; le piano tente d’imposer quelque ritournelle ; les autres cordes lui répondent ; les trois finissent par s’emporter de conserve autour du thème évoqué au mitan de cet Allegretto – petite cellule barbotée à la Rhapsody in Blue, composée vingt ans plus tôt ; une coda minimaliste claque la porte de cet épisode sans vraiment répondre à la question posée par le violon. Pour ouvrir l’adagio suivant, un prélude fait écho à des notes répétées ; puis un geste uniformément forte semble s’imposer avant de se dissoudre afin de laisser la place au motif liminaire que synthétise le piano dans l’aigu avant de revenir, raisonnable, au medium.

L’Allegro molto s’ouvre sur un écho aux airs de fugue sans cesse avortée. L’unanimité (octaves piano, unisson violon et violoncelle) débouche sur un thème pataud énoncé à gros coups d’accords que Myriam Ruesch nimbe de sustain comme pour en atténuer la rudesse. L’apaisement permet aux musiciennes de laisser poindre des couleurs plus délicates ; mais la tension n’est jamais absente. En effet, une inquiétude électrise la pièce (longues tenues des notes du piano, tremblement des cordes, retour du thème pataud), jusqu’à ce que le violoncelle décide de prendre, seul, la situation sous l’autorité de son archet. Le retour de ses comparses annonce la coda où un même motif volette d’un instrument à l’autre jusqu’à une course effrénée que les artistes rendent avec énergie jusqu’au « blam » final. Même s’il est fort bien interprété, cette composition n’émarge pas au registre de la belle musique – son déficit mélodique, son caractère décousu, l’avortement systématique des embryons de formes nobles comme la fugue l’en libèrent ; mais il substitue à notre quête de la joliesse une piquante incitation à la curiosité devant une musique à la fois consonante, modale et capable de mettre en sons un questionnement associant un langage classique à une intranquillité moderne… surtout en 1944, date anachronique de sa composition. Et néanmoins…

Trio Artemis. Katja Hess, Myriam Ruesch, Bettina Macher. Source : site officiel. Photographe non précisé.

… et néanmoins, pour nous amener au terme de ce disque, nous attend le quart d’heure du Trio sur des mélodies populaires irlandaises de Frank Martin. Ne tergiversons point en circonvolutions vaseuses : cette trilogie est l’histoire d’un échec. En effet – nous apprend la notice –, commandée par un gros riche, cette œuvre de jeunesse fut décommandée car le mécène n’y retrouvait pas ses mélodies préférées. Et pour cause : le compositeur se plaît à proposer des développements toniques autour de mélodies dont les interprètes accentuent rythmes chaloupés et contretemps. Le premier mouvement pourtant noté « Allegro moderato » s’agite dans une frénésie que plusieurs breaks ne tempèrent pas. L’adagio qui suit offre au violoncelle l’occasion de chanter sa petite élégie, que complète le piano par son contrechant et ses graves. Les deux complices se mettent ensuite au service du violon, avant que le violoncelle ne vienne chanter avec lui, à l’octave. C’est ensuite au piano de s’offrir un solo syncopé, dont la péroraison ouvre la voie à une gigue digne de saint Patrick ou de saint Guy, au choix, que Frank Martin semble hésiter à harmoniser. Même tarif pour le deuxième thème au piano, qu’une rythmique simple ponctue. Le travail rythmique et harmonique s’emballe ensuite, soutenant in due time l’intérêt de l’écoute. Un premier break offre l’occasion au piano et au violoncelle de renouer le dialogue. Jaloux, le violon s’empresse de regiguer avec fougue – disons de fougue-giguer. À nouveau, c’est au piano que revient le rôle de proposer un rythme divergent. Le violon essaye d’imposer un air plus traditionnel. Ses deux camarades protestent, et une dernière envolée signe le match nul des braves battantes. Certes, cette composition sur mesure n’est pas la pièce majeure qui illumine le répertoire de ce très grand compositeur, mais elle est ici donnée avec un souci de pulsation précise qui permet d’en apprécier les passages les plus palpitants. Et néanmoins…

… et néanmoins, en conclusion, si la composition de ce disque intrigue – un Argentin, un Suisse, un Suisse écrivant en irlandais : hormis la permanence de la formation, la cohérence des compositeurs aurait peut-être gagné à être explicitée – et si la prise de son de Peter Laenger nous aurait parfois davantage séduit en privilégiant le détail sur les limbes d’ambiance, elles sont subsumées – j’aime bien ce mot même si je suis pas sûr ce qu’est-ce qu’il veut dire –, par l’énergie dépensée pour jouer dans un même souffle, avec force, enthousiasme, talent (ces sonorités !), métier (cette cohérence du discours !) et subtilité. La musique ici valorisée est en grande partie méconnue, et c’est plaisir que soit levé – avec un talent, une exigence et une pétillance communicative – le voile sur ces pièces peut-être secondaires mais charmantes chacune à sa façon. En clair, ça joue bien, c’est fin, c’est pêchu et c’est une occasion de découvrir des œuvres presque aussi rares qu’intéressantes : pourquoi d’autre écoute-t-on, voire achète-t-on des disques ?

(Non, « pétillance » ne veut rien dire, mais je laisse quand même, na.)