Marie-Aude Murail, « En nous, beaucoup d’hommes respirent » (1/2)

On écrit toujours d’un lieu, l’objectivité n’est qu’une feinte critique et tout ce genre de balabalas justifiés. Partant, soyons précis : il s’agit, ici, de rendre compte du tout chaud En nous, beaucoup d’hommes respirent (L’Iconoclaste) de Marie-Aude Murail. Or, Marie-Aude Murail, je lui dois à peu près presque tout ce que j’ai été quand j’ai failli être. Aussi m’est-ce, en trois mots quoi qu’il soit souvent question de « messe » voire de mess dans ce livre, compliqué.

Stratégie de contournement : on va jouer cette partition en deux épisodes. Le premier épisode, celui de l’honnêteté, c’est le post du jour qui explique pourquoi c’est compliqué de rendre compte de ce texte. Le second suivra, logique, afin de, enfin, rendre compte dudit texte.

Ce nonobstant, en préambule, message personnel pour un correspondant anonyme qui envoie des mots d’insulte parce que ce que j’écris lui disconvient.

Cher lecteur,

Merci pour ta curiosité, celle qui te pousse à feuilleter le présent site. Toutefois, si ce diptyque te déplaît, je t’invite, avec beaucoup de délicatesse, il me semble, après t’être carré au fion ta peu ragoûtante verve, avec deux « v », coquin, je t’invite, dis-je, à t’aller tranquillement ouvrir le bide du pubis au cou, de ton propre chef il va de soi, puis de jouer avec tes entrailles en attendant l’arrivée des pompes funèbres étant donné que, à titre personnel, de ton avis, ben, je m’en balec.

Saluant l’honnêteté qui t’a fait m’écrire ta curieuse réprobation mais tordant le nez devant ton anonymat, je suis au regret de te signaler que c’est les première et dernière fois que je réponds à ta sotte et lâche malveillance. Ben, parce que, d’une part, je m’en fous, ça joue, et, d’autre part, tempus fugit, évidemment.

Cela dit, sais-tu, fougueux cybercorrespondant, ce qui me navre le plus ? Ce n’est point toi. C’est moi. Ou, plus précisément, que j’en sois réduit, par la fatigue, la hâte engendrée par d’autres obligations et mon manque de créativité du moment, à vitupérer à ton encontre en des termes violents et bas, malgré que j’en aie. Je trouve ça 100 % daubé du cul. Aussi sache que, si tu me rejoins sur cette estimation, suggérant que je ne fus point capable, sur-le-champ, de te répondre avec cette pointe digne de madame de Villedieu plutôt qu’en rajouter sur ces quasi rodomontades ennuyeuses faisant écho à la platitude de ton courriel menaçant, nous aurons été, sur ce point, fort proches tous deux.

Par chance, sur ce point seulement.

À nous, à présent.

1.

Pourquoi Marie-Aude Murail ?

Après avoir été le second puis le premier recalé à ne pas intégrer Normale Sup, le jour où le RER a explosé à Saint-Michel, j’ai dû retourner à la fac où je voulais explorer, dans un mémoire de maîtrise, « la monstruosité chez Amélie Nothomb » (ben oui, on m’avait dit que la littérature contemporaine n’avait pas droit de cité à la Sorbonne – hélas, même à l’époque, c’était faux). Ne trouvant pas le prof au rendez-vous – apparemment, il m’attendait dans la bibliothèque, mais j’avais pas osé rentrer –, je l’ai conspué dans une missive fort agacée. Il l’a, curieusement, peu apprécié. J’ai donc décidé de passer un cran supplémentaire dans l’insolence universitaire, et proposé de rédiger un mémoire sur les « typologie, fonctions et fonctionnement du dialogue dans Dinky rouge sang de Marie-Aude Murail ». Non seulement de la littérature contemporaine mais, en sus, un livre (rien qu’un) pour la jeunesse. Genre, total rebelle, no future, mon cul sur ta commode Louis XV, tout ça tout ça.

Ce fou d’Alain Lanavère, maître de conférences éminent de l’université, avait accepté… car il connaissait Marie-Aude Murail, son ancienne élève – so long, insolence et originalité. Je me souviens de, euh, surtout de la soutenance de ce mémoire de maîtrise, moi prenant la chose très au sérieux, lui essayant de ne pas me vexer tout en gérant sa progéniture qui poireautait dans la petite salle de soutenance en lisant un Tom-Tom et Nana. De ce mémoire, que je ne veux surtout pas relire pour ne pas m’avilir une fois encore à mes propres yeux, je me rappelle surtout avoir reproché à l’auteur de confondre « réceptionnaire » et « réceptionniste » avant d’essayer, en étudiant de prépa médiocre mais têtu, d’y trouver un sens puissant – c’est le jeu.

(Non, aujourd’hui, je ne connais plus la différence entre les deux termes, mais je n’ai jamais nié la sélectivité opportune de ma mémoire, bon sang – et, du mémoire à la mémoire, on s’approche presque de la critique du livre dont, mine de rien, il est question. Ou plutôt, il sera bientôt question. Presque bientôt. Passons.)

Par l’intérêt de ce qu’elle écrivait, Marie-Aude Murail m’a conduit à penser que, par-delà la provoc, y avait de quoi creuser dans les livres pour la jeunesse et chez ceux qui les fomentaient. Dans cette perspective, outre les caciques de l’école des loisirs et mes éditeurs à moi, j’ai surtout rencontré feue Charlotte Ruffault, l’éditrice qui, à son tour, a changé ma vie – pas seulement par le pognon, la gloriole ou la confiance, même si ça compte : par l’exigence, le talent et la singularité tenace que représentait cette hurluberlute. Longtemps, comme quelques-uns de ceux qui ont su s’engueuler avec elle donc être choisis par elle, je me suis dit que, si j’avais pu exercer un métier sérieux, j’aurais fait charlotte-ruffault.

2.

Marie-Aude Murail, so what?

Sans le savoir, Marie-Aude Murail m’a ainsi poussé à faire, parallèlement à un DEA puis à une thèse sous la direction du grrrrand ponte local et la supervision de mon idooole universitaire en sémiologiiiie, un mémoire de DESS d’édition spécialisé sur la jeunesse. En fin de compte, MAM m’a permis de devenir « enseignant en université » pendant, pfff, huit ou neuf ans, la coquine, en crédibilisant mes recherches au moment où moult pensaient que réfléchir sur le rapport entre jeunesse et littérature (et pas pédagogie, socialisation ou dressage) n’avait aucun sens, qui moins est si l’on n’est ni normalien ni agrégé ni, pire, mère de famille. Néanmoins, je dois avouer que je n’ai pas toujours mis tous les atouts de mon côté. Par exemple, le jour où on m’a demandé si j’avais rencontré Marie-Aude Murail pour « recueillir son ressenti sur son œuvre et vérifier ce qu’elle pensait de l’analyse de ses romans », j’ai dit : « Oui, je l’ai rencontrée quand je buvais du champagne / – À un prix littéraire ? / – Non, à l’enterrement de son père ; et / – Oui, et quoi ? / – Ben, elle m’a proposé de choisir une œuvre du défunt. / – C’est pas ça, rencontrer un auteur ! / – Alors non. »

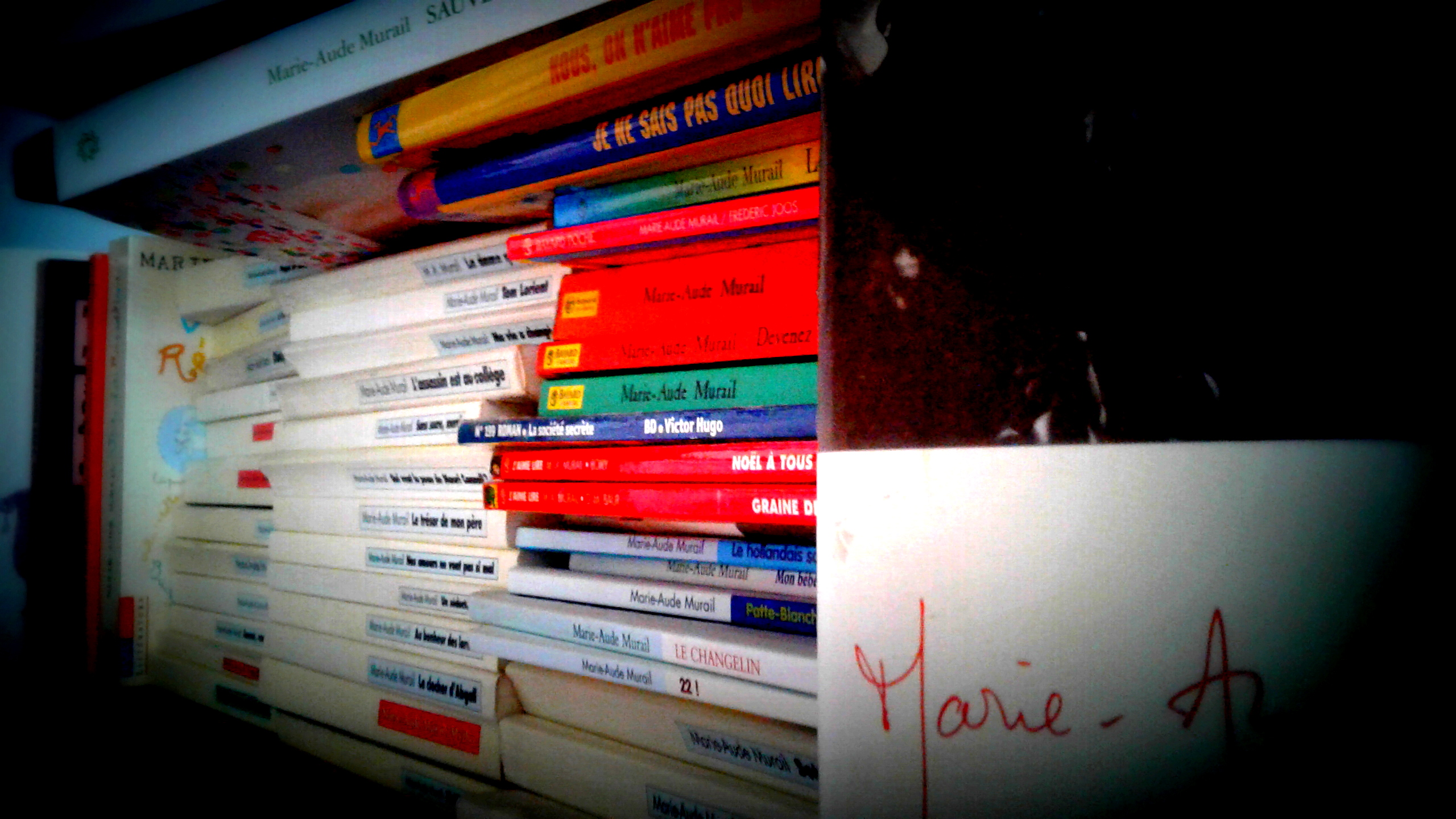

(Du coup, j’ai choisi la taupe lectrice de Gérard Murail, qui ouvre ce post.)

Bref, si j’ai tardé à rencontrer MAM, j’ai, à cause d’elle ou grâce à elle, rencontré des auteurs, des éditeurs, des traducteurs (ai-je dit ce que je devais à cette grande traductrice qu’est Vanessa Rubio ?), de vrais chercheurs – pas des… oh, chacun subodore ceux dont il aurait pu s’agir ici –, soutenu mon doctorat sur le sujet, publié des dizaines d’articles « dans des revues à comité de lecture », présenté mes recherches sur le rapport entre la notion de littérature et d’horizon de réception jeunesse « dans des colloques avec comité scientifique », et même, exploit hénaurme à mes yeux, diffusé un riche remix de ma thèse chez l’éditeur qui me paraissait le plus grand éditeur universitaire français de l’époque car le seul à publier des travaux poussés de recherche tout en se proposant d’ouvrir ses publications aux curieux selon trois axes : la qualité du travail éditorial (retravail intelligent, marketing, valorisation), l’attractivité de l’objet-livre réalisé et le prix public affiché. Le fait qu’il se serve doublement, sur l’université de rattachement et en arnaquant les droits d’auteur sur les 500 premiers exemplaires, était hélas un signe que l’on parlait d’un éditeur professionnel, mais bref – ou presque bref.

Marie-Aude Murail a rédigé la préface de cette version de ma thèse, premier de mes deux livres chez cet éditeur – préface où, dans mon souvenir, elle disait en substance et avec sa modestie humoristique coutumière qu’elle n’était pas du tout d’accord avec moi, de sorte que moult lecteurs me dirent : « C’est quand même la partie la plus intéressante de votre livre, et la seule que l’on comprend. » Pour le souvenir, quand la plus grande romancière française pour la jeunesse a accédé à ma demande de préface (dois-je le préciser ? gratis pro Bertrando), je me souviens d’avoir fait le tour du quartier en criant « wouh-wouh-wouh », l’index tournoyant au-dessus de ma tête. Ceux qui m’ont déjà vu marquer un point dans quelque sport ou jeu de carte que ce soit savent que ce genre d’anecdote est tout sauf une exagération.

3.

Marie-Aude Murail, et après ?

Chemin faisant, je suis devenu, pendant quelques années, un grotraducteur et un noteur pour la jeunesse. J’ai connu des succès, des moments de grâce autant que de gloire, vécu des « trucs », croisé de nouvelles silhouettes étonnantes. En peu de termes, disons que Marie-Aude Murail a écrit de nombreux chapitres de ma vie (même si ce n’est pas la seule raison pour laquelle je continue de conseiller systématiquement son bouleversant roman Ma vie a changé). Intellectuellement, son œuvre, en dehors de son aspect immédiatement séduisant, m’a permis d’aborder autrement la question de l’horizon de lecture qui m’intéressait aussi à travers « le nouveau théâtre », l’autobiographie en poésie ou le travail éditorial. In fine, jusqu’à nunc, l’exploitation – un adhérent à la CGT comme moi ne peut employer ce terme sans conscience – de son travail a orienté ma vie sans l’ensuquer, et m’a surtout permis d’apprendre à dire « bravo » en français (ça se dit « bravo », professe Le Hollandais sans peine).

Or, voici que ledit auteur publie ces jours-ci le type de livre qui m’intéresse le moins du monde. Un livre bandeauisé « Une grande saga familiale française », le genre de truc qui me fait pfffer (qui donne : je pfffe, tu pffes, que nous pfffions, que vous pfffissiez, etc.) a priori. Un livre sur la famille, ce grand sujet, ce grand machin livresque qui ne m’intéresse pas, mais alors, pantoute. Un livre autobiographique – au sens large, mais autobiographique quand même –, ce qui me palpite autant que, disons, de savoir ce que bouffe à mes frais cette cochonnerie de Pharaon Ier de la Pensée Complexe tous les soirs. Un livre, enfin, qui s’annonce gorgé de petites boîtes de souvenirs où l’on trouve des scoupses, et de lettres en paquet que l’on défait avec émotion – j’ai tant « tonné contre » cette stratégie d’écriture dans mes articles fustigeant la marchandisation et la hashtaguisation de la Shoah dans les romans soi-disant pour la jeunesse, en fait pour les prescripteurs envasés dans un consensualisme prétexte à souiller l’Histoire d’un massacre par une rentabilisation aussi éhontée que stéréotypée, alors pensez…

Synthétisons : pour quelqu’un qui prétend aimer réfléchir sur la notion de littérature en tant que rapport entre une écriture et un horizon de réception, ou pour quelqu’un qui prétend réfléchir sur l’édition comme marché d’offre transformé en marché de demande, l’occasion de rendre grâces en faisant le kéké est pourrie. Ce n’est pas un livre pour la jeunesse. Ce n’est pas un roman, contrairement à ce que croit l’éditeur du texte (on y reviendra). C’est un texte devant lequel il faut à la fois pas dire de mal même si le projet motive peu, et rester honnête parce que, hé, ça va bien, quand même, à la fin. J’en ai déduit que ça valait une recension en deux épisodes.

Bref, rendez-vous pour le second tome de cette aventure critique.