Jean Guillou, « Live à Saint-Sulpice 1978 », Augure

Quatrième épisode de notre promenade dans le catalogue d’Augure, la maison phonographique qui tâche de rendre accessible à faible coût les meilleures archives de Jean Guillou. Après le récitalier fidèle, l’improvisateur et l’organier-musicien, voici le musicien nomade. En effet, parce qu’il a passé moult décennies à étendre ses ailes et ses zèles sur l’orgue de Saint-Eustache, Jean Guillou est souvent présenté comme l’organiste du lieu. Pourtant, c’est avant tout un musicien voyageur comme le sont les granzorganiss. De fait, l’homme, qui enquille encore les tournées sans coup de bar, lui, n’a eu de cesse de naviguer de grandes orgues en hénaurmes tribunes, dans le monde, en France et à Paris. Le 13 septembre 1978, alors que la restauration du moment le privait de « sa » Bête, il affrontait en connaisseur l’orgue de Saint-Sulpice à l’occasion d’un concert gravé pour France Musique. Le disque a été publié trente-cinq ans plus tard (et non quinze, comme nous l’avions indiqué grâce à ce sens de l’arithmétique qui fait une partie de notre drame), sans « aucune intervention », affirme la notice, visant à retoucher l’enregistrement original. C’est l’opportunité de jauger l’interprète en tant qu’exécutant de pièces redoutables, gestionnaire d’un instrument formidable et créateur d’architectures sonores.

Quatrième épisode de notre promenade dans le catalogue d’Augure, la maison phonographique qui tâche de rendre accessible à faible coût les meilleures archives de Jean Guillou. Après le récitalier fidèle, l’improvisateur et l’organier-musicien, voici le musicien nomade. En effet, parce qu’il a passé moult décennies à étendre ses ailes et ses zèles sur l’orgue de Saint-Eustache, Jean Guillou est souvent présenté comme l’organiste du lieu. Pourtant, c’est avant tout un musicien voyageur comme le sont les granzorganiss. De fait, l’homme, qui enquille encore les tournées sans coup de bar, lui, n’a eu de cesse de naviguer de grandes orgues en hénaurmes tribunes, dans le monde, en France et à Paris. Le 13 septembre 1978, alors que la restauration du moment le privait de « sa » Bête, il affrontait en connaisseur l’orgue de Saint-Sulpice à l’occasion d’un concert gravé pour France Musique. Le disque a été publié trente-cinq ans plus tard (et non quinze, comme nous l’avions indiqué grâce à ce sens de l’arithmétique qui fait une partie de notre drame), sans « aucune intervention », affirme la notice, visant à retoucher l’enregistrement original. C’est l’opportunité de jauger l’interprète en tant qu’exécutant de pièces redoutables, gestionnaire d’un instrument formidable et créateur d’architectures sonores.

(Je sais, j’ai jamais été très discret pour annoncer discrètement mes plans tripartites, mais bon.)

Jean Guillou, l’interprète sans peur

Un récital de vedette exige que l’artisss montre qu’il est something else. Aussi doit-il, par contrat moral, interpréter des pièces redoutables, qu’elles soient longues ou courtes. Examinons deux des épouvantails au programme : la Deuxième symphonie de Marcel Dupré et un effrayant choral de Johann Sebastian Bach.

Ouvrant le concert, la Deuxième symphonie de Marcel Dupré, en trois mouvements, fait doublement sens. D’une part, Jean Guillou a toujours revendiqué l’influence du compositeur sur son travail ; d’autre part, jadis, Marcel fut le maître de l’orgue de Saint-Sulpice. Sa Deuxième symphonie exige plus que de la technique, mais elle exige déjà de la technique. Pour jouer les notes, et d’un ; et de deux, pour les transformer en musique. Dans cette perspective, le Prélude rutile de contrastes (non, ça ne veut RIEN dire, mais j’aime bien) entre les atmosphères et les styles, la partition convoquant tantôt l’esprit triomphal, tantôt la férocité des cavalcades, tantôt les jubilations harmoniques comme ce refrain ultraMessiaen (à 1’53 et 6’12). Dès lors, outre des doigts et des pieds aussi solides que bien coordonnés, la partition demande du souffle et, comme c’est bien trouvé, de la respiration entre les séries d’accords. En effet, se glissent, çà et là un decrescendo subit et des guirlandes de notes en duo qui, s’enroulant follement, tentent de résister à la menace de la pédale, annonciatrice du déferlement de tuyaux. Jean Guillou prolonge ce souci du contraste dans l’Intermezzo, à la fois dansant et plombé par des accords et une soubasse sourds qui, à la fois, rythment et dérégulent le développement du thème liminaire. Quand surgissent les pleins jeux, cette poursuite entre une dynamique et une rythmique sont admirablement rendus avec ce que permet une vraie virtuosité : des silences, pas de ritendo indu ; des notes, pas d’esbroufe ; des différences de caractère, pas de caricature. Le mouvement final participe d’un principe similaire, entre accords répétés et thèmes glissants de l’aigu aux registres puissants de pédale. Loin de la toccata façon dix-neuvième, cette Toccata s’amuse à tournoyer autour d’une idée déployée à grands traits, à gros accords ou à fleurets mouchetés. Jean Guillou excelle à rendre les tensions grâce aux possibilités spectaculaires de l’instrument… et de l’interprète. Le son devient plus cinématographique que narratif : ainsi, les effets de dialogue entre le plein jeu et la bombarde sont hypnotiques. Le sens du tempo, du volume, de la résonance, bref, de la musique (même dans une pièce « à effet ») rend justice à l’œuvre, redoutable, à l’orgue, spectaculaire, et au lieu, hiératique, qui l’abrite.

Le choral BWV 682 de Johann Sebastian Bach est un autre exemple de pièce redoutable affrontée bille en tête par celui qui devint plus tard manière de sosie de Frankenstein. La pièce de 5’ est d’autant plus intéressante que Bach est toujours le compositeur qui clive les pro- et les anti-Guillou. Provocation ou passion insouciante, le virtuose choisit, pour l’occasion, une pièce ultra exigeante, qu’il décrit modestement comme une pièce en trio alors que, en vrai, ce « Notre Père » luthérien est un quintette constitué d’une basse obstinée, de deux voix accompagnatrices et de deux soli énonçant le choral et se répondant en canon. Comme l’ont admis les meilleurs musicologues et les interprètes fatigués, cette pièce, « c’est un truc de ouf ! ». L’enregistrer en concert est une performance redoutable qui ne menace pas Jean Guillou, fermement ancré sur son évidente familiarité avec l’œuvre et sur des choix esthétiques qui lui sont propres. Ceux qui, sporadiquement, nous suivent savent que nous sommes dubitatifs devant les facéties d’appropriation que s’octroie le musicien, comme ce détaché et cette accentuation des irrégularités – nous peinons, presque humblement, à notre place critique, à en saisir le sens et le bienfondé aussi bien musicologiques que textuelles. Disons que cette pièce est le moment interrogatif du concert, puisqu’elle est à la fois singulière par son exécution et par sa présence (le reste du programme est centré sur le romantisme de Julius Reubke et la musique du vingtième siècle). Volonté d’inscrire Bach dans l’orgue Cavaillé-Coll et contemporain ? Souhait de stimuler l’auditeur en secouant la poussière sur la tradition interprétative ? L’effet de questionnement avive l’intérêt alors que l’on aurait pu craindre qu’une pièce de JSB ne fût qu’un passage obligé, un peu comme un subjonctif présent dans une phrase au passé « par peur de se faire lapider par les cons qui rejettent le subjonctif imparfait »– que vayan a joder, comme disent avec une poésie percutante nos amis hispanophones.

Jean Guillou,

l’homme qui jouait des instruments de rêve

L’avantage des organistes vedettes, c’est qu’ils jouent des orgues extraordinaires. Encore leur revient-il de les valoriser avec la dignité requise. Illustrons ce projet à l’aide de deux pièces marquant ce récital : une composition et une improvisation de l’interprète.

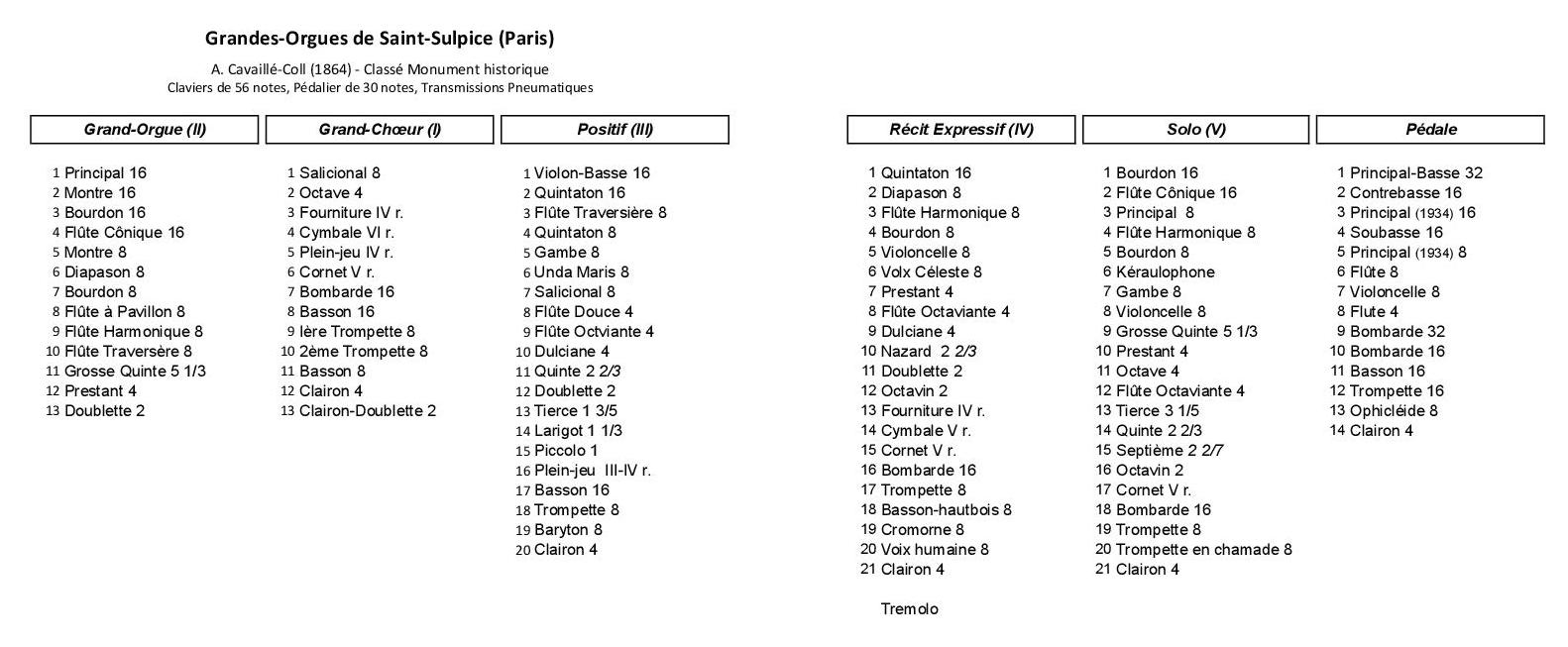

Avec l’interprétation de Temora – Première ballade ossianique, son op. 8 anciennement connu comme Pour le tombeau de Colbert, l’organiste entreprend de travailler autant les couleurs que les rythmes restituables par le magnifique instrument qu’il joue. Sur une base d’accords en forme de battements ou de tenues irréguliers, des fusées de notes explorent les espaces qu’ouvrent anches et flûtes dans différents registres, autour d’une série reconnaissable de cinq notes. Un crescendo souffle sur l’orgue, segmenté par le même type d’accords nerveux et par des accalmies inquiètes où tremblant et cromorne chantent tout leur saoul. Aux difficultés techniques de l’œuvre, s’ajoutent deux défis : d’une part, faire tenir ensemble ces fragments, par-delà l’unité que suggère en pointillés le retour des motifs identiques (agrégat de cinq notes, accords, crescendo) ; d’autre part, inscrire au mieux cette œuvre symphonique dans un orgue adéquat mais point si aisé à dompter. En entendant le résultat, on plaint les assistants chargés de registrer à la console ! Pourtant, le dernier tiers de l’œuvre est marqué par un bel et long à-plat forte, occasion de deviner la puissance de l’instrument dont les micros permettent juste d’imaginer l’effet « en vrai ». Reprend alors le dialogue fragmenté entre accords martelés, éventuellement ponctués par la bombarde, et esquisses envolées… jusqu’à ce que le tremblant et les anches suspendent la question posée par cet énigmatique « Tombeau pour Colbert », dont on apprécie la capacité à nous promener à l’intérieur des possibles du Monstre.

L’improvisation qui conclut le concert en plus d’un quart d’heure se repait, elle aussi, des vastes combinaisons qui peuvent s’échafauder devant le grand orgue de Saint-Sulpice. Elle commence classiquement sur les fonds, cherchant une mélodie dans des séries de cinq notes (quatre ascendantes, une descendante) qui s’harmonisent et se désagrègent. Peu à peu, les fonds prennent corps. Les 16 pieds de pédale grondent ; des anches leur répondent. Quelques hésitations verticales construisent un crescendo avorté. Des guirlandes de flûtes de 4’ tentent de s’échapper, mais les 16 pieds, exsudant des profondeurs, les ramènent derechef à la raison. Les ondulants sifflent alors la fin de la récréation. Un hautbois insolent leur répond et tente, fielleux, de sympathiser. Devant leurs dissensions, l’orage se met à gronder. Des petites escarmouches, à base de notes répétées ; auscultent d’autres cœurs sonores de l’orgue, guidant l’auditeur dans l’anatomie de ce grand corps. Les pleins jeux font leur apparition à mi-course sans parvenir à s’imposer. Simple intimidation ? Les anches enfermées dans la boîte laissent entendre qu’il s’agit, en réalité, d’une première escarmouche. Le thème rythmique de six éléments (cinq notes répétées, une descendante) parcourt les registres intérieurs, essaime sous le masque des tutti et entreprend de s’imposer. Une marche inquiétante (11’35), jouant sur les jalousies d’expression, se met en place. Les notes répétées passent de cinq à huit ; la figure évolue, monte puis se dissout sans renoncer à fracturer derechef les tuyaux. Un dernier crescendo permet d’apprécier la qualité de la registration et les spectres sonores de l’orgue, sur les différents plans et nuances ; et c’est ainsi que cette improvisation met en valeur l’orgue – celui de Saint-Sulpice mais aussi l’instrument à registres en général – par l’exploration dynamique, rigoureuse, solidement tenue et néanmoins joyeusement libre, de ses multiples éventualités.

L’improvisation qui conclut le concert en plus d’un quart d’heure se repait, elle aussi, des vastes combinaisons qui peuvent s’échafauder devant le grand orgue de Saint-Sulpice. Elle commence classiquement sur les fonds, cherchant une mélodie dans des séries de cinq notes (quatre ascendantes, une descendante) qui s’harmonisent et se désagrègent. Peu à peu, les fonds prennent corps. Les 16 pieds de pédale grondent ; des anches leur répondent. Quelques hésitations verticales construisent un crescendo avorté. Des guirlandes de flûtes de 4’ tentent de s’échapper, mais les 16 pieds, exsudant des profondeurs, les ramènent derechef à la raison. Les ondulants sifflent alors la fin de la récréation. Un hautbois insolent leur répond et tente, fielleux, de sympathiser. Devant leurs dissensions, l’orage se met à gronder. Des petites escarmouches, à base de notes répétées ; auscultent d’autres cœurs sonores de l’orgue, guidant l’auditeur dans l’anatomie de ce grand corps. Les pleins jeux font leur apparition à mi-course sans parvenir à s’imposer. Simple intimidation ? Les anches enfermées dans la boîte laissent entendre qu’il s’agit, en réalité, d’une première escarmouche. Le thème rythmique de six éléments (cinq notes répétées, une descendante) parcourt les registres intérieurs, essaime sous le masque des tutti et entreprend de s’imposer. Une marche inquiétante (11’35), jouant sur les jalousies d’expression, se met en place. Les notes répétées passent de cinq à huit ; la figure évolue, monte puis se dissout sans renoncer à fracturer derechef les tuyaux. Un dernier crescendo permet d’apprécier la qualité de la registration et les spectres sonores de l’orgue, sur les différents plans et nuances ; et c’est ainsi que cette improvisation met en valeur l’orgue – celui de Saint-Sulpice mais aussi l’instrument à registres en général – par l’exploration dynamique, rigoureuse, solidement tenue et néanmoins joyeusement libre, de ses multiples éventualités.

Jean Guillou, l’architecte sonore

Terminons par la troisième mi-temps – le portrait de l’organiste en architecte sonore. Pour complaire ce projet de tableau, Jean Guillou a trouvé une œuvre idéale de plus de 23’. La Sonate de Julius Reubke, dite « Psaume 94 » (« Dieu des vengeances, parais ! Lève-toi, juge de la Terre, rends aux superbes selon leurs œuvres » : on sent qu’on n’est pas dans un sketch de Guy Bedos) n’est pas séparée en mouvements officiels mais s’organiser autour d’une structure tétralogique très lisible, incluant prélude agité, mouvement vif, mouvement lent, mouvement vif. Ce plan est donc bâti par l’architecte à la console, d’autant plus nettement que, étant donnée l’ampleur de la composition, il lui faut donner à la fois cohérence et tension à cette œuvre-fleuve ; et l’artiste se donne l’espace-temps pour faire œuvre de virtuosité, de musicalité mais aussi de pédagogie. En témoigne le fait que, même si cela ne s’entend pas le moins du monde, les tempi choisis sont relativement lents : nous reviendrons bientôt sur une interprétation de cette même œuvre par le même, affichant cependant 1’30 de moins.

Si vous ne connaissez pas ladite Sonate, souvent remise sur les claviers par Jean Guillou, imaginez-vous l’une des grandes pièces pour orgue de Liszt…. et comprenez que le Cavaillé-Coll de Saint-Sulpice est un joujou idéal pour explorer les subtilités et les grands effets proposés par le compositeur mort tuberculeux en 1858, à 24 ans. Or, autant que nous sommes concerné, comme on apprenait à dire au collège avec nos profs d’anglais, c’est sans doute l’œuvre la plus immédiatement passionnante du récital. Aux phases de crescendo, où la pédale expressive a toute sa place, s’ajoutent ce que les grands musiciens de l’époque savaient écrire de mieux pour leur instrument : les luttes furieuses qui n’en finissent pas de nous passionner. Les moyens exceptionnels de l’instrument et de l’interprète y sont sollicités à l’occasion de longues tempêtes, à la fois rageuses et très clairement dessinées ; les accords des claviers finissent par se marier aux traits apocalyptiques de la pédale. Un modèle du genre est le coup de tabac qui s’ouvre vers 5’45 pour se dissiper vers 10’05 comme s’évapore un orage. D’où la nécessité de laisser respirer la musique et de ne pas jouer « plus vite ». En effet, il faut donner toute sa place musicale à l’acoustique de Saint-Sulpice sans laisser les sons grignoter leurs collègues ; et pas seulement dans les passages rapides ! Les périodes plus apaisées permettent de se goberger de fonds, d’ondulants, de flûtes et d’anches.

Architecte attentif au feng-shui du son par-delà la débauche de moyens techniques, Jean Guillou est à son avantage dans les trois exercices majeurs : sa dextérité maligne, appuyée sur une indépendance confondante des quatre membres sollicités par l’exercice, emporte les presto avec malice (voir par ex. à 17’, début du dernier mouvement) ; son sens de la registration et son plaisir de jouer cet orgue-ci rendent délicieux les passages doux ; et sa connaissance du texte comme de l’orgue font merveille à chacun des nombreux passages à haute tension. C’est cette trilogie architecturale qui construit l’intérêt d’une pièce rendue dans sa monumentalité et sa diversité de couleurs. Ce sens de la construction sonore, par-delà la difficulté de la captation à rendre toute la richesse des tutti, chante les louanges de l’interprète, en grande forme musicale, des œuvres interprétées et de l’instrument grandiose qui prend totalement vie sous l’impulsion d’un organiste alors presque quinquagénaire.

En bref

En bref

Plus qu’un document « culte », selon la guilde des fous furieux pro-Guillou (ils sont légion) : un moment captivant, pour tous ceux qui ont envie d’écouter un disque d’ogre. D’orgue, pardon. Bref, même si nous ne touchons aucune commission (voyons, un peu d’hygiène) sur les ventes, pour 10 €, ça se passe ici.